望遠単焦点レンズは、その特異な特性と表現力で多くの写真愛好者を魅了します。しかし、扱いには独特の難しさが伴います。このレンズは、光学性能に優れ、背景を美しくぼかす能力を持つため、プロのフォトグラファーだけでなく、アマチュアにも愛用されています。しかし、その焦点距離の特性から、被写体との距離や構図に対する理解が求められるため、初心者には難易度が高く感じられることもあるでしょう。

この世界に足を踏み入れることで、あなたの写真の表現が広がると同時に、新たな挑戦が待ち受けています。本記事では、望遠単焦点レンズの魅力を探りつつ、その扱い方や課題、克服するためのテクニックを紹介します。

難しいけれど魅力的な望遠単焦点レンズの世界

望遠単焦点レンズの世界は、その美しさと独自の特性によって多くの人々を惹きつけます。しかし、その魅力の裏には、扱う上での難しさも潜んでいます。このレンズは、特定の焦点距離での撮影に特化しており、光学性能が優れているため、背景のぼかしや被写体の浮き立たせ方において圧倒的な表現力を発揮します。

一方で、使用する際にはピント合わせや構図に対する柔軟なアプローチが求められ、初心者にとっては壁を感じることもあるでしょう。ここでは、まず望遠単焦点レンズの魅力とその難しさを掘り下げ、具体的な特徴や使用時の課題について詳しく見ていきます。さらに、これらの課題を克服するためのテクニックや実践的なアドバイスも紹介し、より深い理解を促進します。

望遠単焦点レンズの魅力と難しさを探る

- 望遠単焦点レンズの基本的な特徴

- 初心者にとっての扱いやすさと難しさ

- プロが望遠単焦点レンズを好む理由

望遠単焦点レンズの基本的な特徴

望遠単焦点レンズは、単一の焦点距離を持つため、ズームレンズと比べて構造がシンプルで、光学性能が優れている点が特徴です。解像度が高く、色収差が少ないため、シャープでクリアな画像を得ることができます。また、背景を大きくぼかす能力に優れており、特にポートレート撮影や被写体を際立たせたい場合に非常に有効です。しかし、焦点距離が固定されているため、被写体との距離を物理的に調整する必要があります。この特性が、初心者にとっては扱いにくいと感じられる一方で、構図や撮影の意図をより深く考えるきっかけとなるため、上達のための貴重な経験を提供します。

初心者にとっての扱いやすさと難しさ

初心者にとって、望遠単焦点レンズの固定焦点距離は一見すると制約が多いように感じるかもしれません。しかし、これが構図や撮影の意図を考える機会を生むため、撮影技術の向上につながります。また、背景を大きくぼかす能力があるため、初めて使う際でも美しい写真を撮ることが可能です。一方で、被写体との距離を適切に取ることや、カメラの安定性を保つことが難しい場合もあります。このような難しさは、実践を通じて克服できるため、練習を重ねることで撮影の幅が広がり、写真の質が向上します。

プロが望遠単焦点レンズを好む理由

プロの写真家が望遠単焦点レンズを選ぶ理由は、その卓越した描写力と独特の背景ぼけにあります。単焦点レンズは、特定の焦点距離に特化して設計されているため、ズームレンズでは実現できない高い解像度と光学性能を持っています。特に、ポートレートや野生動物撮影、スポーツ写真など、被写体を際立たせる必要があるシーンでその性能が際立ちます。また、軽量でコンパクトな設計が多いため、長時間の撮影にも適しています。プロがこのレンズを選ぶのは、優れた描写力だけでなく、クリエイティブな表現の幅を広げるツールとしての可能性があるからです。

どこが難しい?望遠単焦点レンズ

- 焦点距離が固定されているため、被写体との距離を調整しなければならない

- ズーム機能がないため、限られたスペースでの撮影が難しい

- 撮影位置の調整が必要で、構図を変える際に迅速な対応が求められる

- 被写体が動く場合、ピントを合わせ続けるのが難しい

- 長時間の手持ち撮影では手ブレが起きやすい

焦点距離が固定されているため、被写体との距離を調整しなければならない

焦点距離が固定されているため、撮影者は被写体との距離を自ら調整しなければなりません。このレンズではズームによる調整ができないため、構図を作る際に足で動いて距離を取る必要があります。特に動く被写体を撮影する場合や、限られたスペースでの撮影において、この制約が課題となります。適切な距離感を保ちながら被写体を捉えることは、慣れが必要であり、初心者にとっては難易度が高いポイントです。

ズーム機能がないため、限られたスペースでの撮影が難しい

ズーム機能がない望遠単焦点レンズでは、限られたスペースでの撮影が難しくなります。撮影者はレンズの画角に合わせて、被写体との距離を手動で調整しなければならないため、広いスペースが必要です。たとえば、狭い室内や被写体との距離を確保しにくい場所では、適切な構図を得るために撮影者が大きく動く必要があります。この制限により、限られた場所での撮影が難しく、構図の変更に柔軟に対応しにくいという課題があります。

撮影位置の調整が必要で、構図を変える際に迅速な対応が求められる

撮影位置の調整が必要な望遠単焦点レンズでは、構図を変える際に迅速な対応が求められます。ズーム機能がないため、被写体との距離を足で調整する必要があり、撮影者は動きながら理想的な構図を見つけなければなりません。特に動きのある被写体を撮影する際、被写体の動きに合わせて適切な位置に素早く移動し、構図を変更する必要があり、素早い判断力と行動力が要求されます。このため、望遠単焦点レンズでの撮影は、特に瞬時の判断が重要となるシーンでは難しさが増します。

被写体が動く場合、ピントを合わせ続けるのが難しい

被写体が動く場合、望遠単焦点レンズでピントを合わせ続けるのは難しいことがあります。特に焦点距離が長いレンズでは、被写体のわずかな動きでもピントがずれることがあり、動く被写体を撮影する際には細かい調整が必要です。また、ズームレンズとは異なり、固定された焦点距離のため、被写体との距離を自ら調整しつつ、ピント合わせを行わなければなりません。動きの速い被写体や変化する距離に対して、瞬時にピントを合わせ続けることが難易度を上げる要因となります。

このため、動きのあるシーンではオートフォーカス機能や高精度なフォーカス技術が求められ、特に初心者にとってはこのプロセスが大きな課題となります。

長時間の手持ち撮影では手ブレが起きやすい

望遠単焦点レンズを使用した長時間の手持ち撮影では、手ブレが起こりやすいという課題があります。焦点距離が長いレンズでは、わずかな動きや揺れでも写真全体が大きくブレてしまうため、特に注意が必要です。三脚を使用しない手持ち撮影では、撮影者がカメラを安定させるために腕や体を固定する必要がありますが、時間が経つにつれて筋力の疲労が蓄積し、安定性を保つのが難しくなります。

ボディ内手ブレ補正機能を搭載したキヤノンのカメラには、Canon EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7などがあります。これらのカメラは、手持ち撮影でも安定した結果を得やすく、特に動きのある被写体や低照度の状況で効果を発揮します。

最後に、三脚を使用することでさらに安定した撮影が可能になるため、必要に応じて利用することも検討すると良いでしょう。

このため、長時間の手持ち撮影では、手ブレ補正機能がないレンズの場合、特に高いシャッタースピードを維持するなどの工夫が必要になります。また、手ブレ補正機能があるレンズを選ぶことや、適切な持ち方を身につけることも効果的です。

望遠単焦点を使いこなすには

- 最新のボディ内手振れ補正機能付きカメラと最新の手ブレ補正付きレンズを使う

- 適切な撮影距離を見極める練習

- 高速シャッタースピードの設定

- フォーカスロックの活用

- 三脚や一脚の使用

最新のボディ内手振れ補正機能付きカメラと最新の手ブレ補正付きレンズを使う

最新のボディ内手ブレ補正機能を持つカメラや手ブレ補正付きのレンズを使用することで、手持ち撮影時のブレを大幅に軽減できます。特に、最新のミラーレスカメラやデジタル一眼レフでは、ボディ内に強力な5軸手ブレ補正が搭載されており、あらゆる方向の揺れを補正する機能があります。これに加えて、レンズ自体にも手ブレ補正機能が付いている場合、ボディ内の補正と連動することで、補正効果がさらに向上します。

これにより、長時間の手持ち撮影でも安定した写真を得ることが可能となり、特に望遠単焦点レンズのような焦点距離の長いレンズでの撮影では非常に有効です。また、最新の技術を活用することで、動きのあるシーンや暗い場所での撮影にも対応しやすくなります。

適切な撮影距離を見極める練習

適切な撮影距離を見極めるためには、実際に様々なシチュエーションでの撮影経験が重要です。望遠単焦点レンズは焦点距離が固定されているため、ズームレンズのように画角を自由に変えられません。そのため、撮影者が被写体との距離を調整しながら理想の構図を作る必要があります。

まず、頻繁に使用する焦点距離に慣れることが第一歩です。撮影時には、距離を少しずつ変えながらどの位置で最適な構図が得られるかを確認し、被写体の大きさや背景とのバランスを掴んでいくことが求められます。また、動きのある被写体に対しても、素早く距離を調整し、適切なタイミングで撮影する技術が必要です。

高速シャッタースピードの設定

高速シャッタースピードを設定することは、望遠単焦点レンズを使う際に重要なポイントです。特に手ブレや被写体の動きを抑えるために、高速シャッタースピードを利用することで、鮮明な写真を撮影できます。望遠レンズは焦点距離が長いため、わずかな揺れでもブレが目立ちやすくなります。このため、シャッタースピードは「焦点距離の1.5倍から2倍程度」を目安に設定することが推奨されています。

たとえば、焦点距離が200mmの場合、最低でも1/400秒以上のシャッタースピードが理想的です。また、動きの速い被写体を撮影する場合には、さらに速いシャッタースピードを設定することで、被写体の動きを止めることができます。これにより、手ブレや被写体ブレを防ぎ、クリアでシャープな写真を得ることができます。

フォーカスロックの活用

フォーカスロックを活用することで、望遠単焦点レンズの撮影がより安定します。特に動く被写体や素早く変化する状況では、ピントを一度合わせてからそのまま固定できるため、構図や撮影位置を変えながらもピントがずれにくくなります。フォーカスロックは、シャッターボタンを半押ししたままにする、またはカメラのカスタムボタンに割り当てて使うことが一般的です。

例えば、被写体が動いているときに一度ピントを合わせた位置をロックしておくことで、その後の構図変更や被写体のわずかな移動に対しても、ピントが安定します。これにより、余分なピント調整をせずにスムーズに撮影を続けられ、動きの速い被写体をしっかり捉えることが可能になります。

フォーカスロックは、特に背景が複雑で自動的にピントがずれやすいシーンや、特定の被写体に集中して撮影したい場面で有効です。

三脚や一脚の使用

望遠単焦点レンズを使用した撮影では、手ブレが目立ちやすいため、安定した撮影が求められます。特に、焦点距離が長いレンズを使うと、手持ち撮影ではわずかな動きが大きな影響を与えることがあります。そのため、ボディ内手ブレ補正機能を搭載したカメラを使用することが非常に重要です。キヤノンのボディ内手ブレ補正機能を備えたカメラには、EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7などがあります。これらのカメラは、手持ち撮影時でも安定した結果を提供し、特に低照度や動きのある被写体の撮影においてその効果を発揮します。

三脚や一脚を使用することは、さらなる安定性を確保するために効果的です。望遠レンズを使用する際、三脚や一脚を活用することで、長時間の撮影でもブレを抑えることが可能になります。特に野生動物撮影やスポーツ撮影など、瞬間的なシャッターチャンスが求められるシーンでは、これらの器具の使用が推奨されます。

最近では、手ブレ補正技術が大きく向上しており、最新のカメラやレンズでは5軸補正や協調手ブレ補正が搭載されているモデルも増えています。これにより、以前よりも手持ち撮影での安定性が向上しています。しかし、特に長時間の撮影や慎重にフレーミングを決めたい場合、三脚や一脚を使用することでさらに安定感を得ることができます。

三脚は完全にカメラを固定して使いたいとき、一脚は素早い移動が求められるスポーツ撮影や動きの多いシーンで便利です。状況に応じて、これらを使い分けることで、撮影のクオリティを向上させることができます。

特徴

– 焦点距離、絞り、光学性能

– ズームレンズとの比較

焦点距離、絞り、光学性能

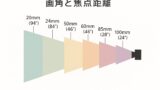

望遠単焦点レンズは、その特性から多くの写真愛好者に人気があります。特に、焦点距離、絞り、光学性能の3つの要素が、このレンズの魅力を決定づけています。

焦点距離は、特定の距離での撮影を可能にし、被写体を大きく捉えることができます。これにより、遠くの被写体を強調することができ、圧縮効果を利用してドラマチックな表現が可能です。また、望遠単焦点レンズは通常、F1.8やF2.8といった大口径の絞りを持つため、低光量の環境でも優れたパフォーマンスを発揮します。これにより、背景を美しくぼかし、主題を際立たせることができます。

さらに、望遠単焦点レンズは光学性能に優れており、色収差や歪みを最小限に抑えた設計が施されています。この高い光学性能は、シャープでクリアな画像を生み出し、プロフェッショナルな撮影にも対応します。

これらの要素を組み合わせることで、望遠単焦点レンズは非常に魅力的な選択肢となり、様々な撮影シーンでその真価を発揮します。

ズームレンズとの比較

望遠単焦点レンズとズームレンズは、それぞれ異なる特性を持っています。

望遠単焦点レンズは特定の焦点距離に特化しており、そのため非常に高い光学性能を誇ります。これにより、シャープな画像を得やすく、背景を美しくぼかすことができます。この特性は、ポートレートや風景撮影に特に効果的です。また、単焦点レンズは一般的に絞り値が大きいため、低光量下でも性能を発揮しやすいです。

一方で、ズームレンズは複数の焦点距離をカバーするため、撮影シーンに応じて焦点距離を柔軟に変更できる利点があります。この利便性により、旅行やイベントなどでの撮影において非常に重宝します。ただし、ズームレンズはその構造上、単焦点レンズに比べて画質が劣る場合が多いです。ただし、最近の高性能ズームレンズは、画質も非常に優れたものが増えてきています。

このように、望遠単焦点レンズとズームレンズは、それぞれに利点と欠点があり、撮影目的やスタイルによって使い分けることが重要です。

| 項目 | ズームレンズ | 単焦点レンズ |

|---|---|---|

| 焦点距離 | ▲ | ▲ |

| 光学性能 | ▲ | 〇 |

| 絞り(F値) | × | 〇 |

| 利便性 | 〇 | × |

| 価格 | 〇 | × |

使用する際の課題

– ピント合わせの難しさ

– 被写体の動きへの対応

– 構図の制約

ピント合わせの難しさ

望遠単焦点レンズを使用する際のピント合わせの難しさは、主に焦点距離の特性と被写界深度の浅さに起因します。固定された焦点距離のため、被写体との距離を調整する必要があり、特に動く被写体に対してピントを合わせるのが難しくなります。さらに、大口径の絞りは被写界深度を狭くし、ピントが合う範囲が限られるため、より高い精度が要求されます。

これらの課題を克服するには、実際にフィールドでの撮影を通じて慣れていくことが重要です。撮影を重ねることで、被写体の動きや距離感を理解し、ピント合わせの技術を向上させることができます。

被写体の動きへの対応

望遠単焦点レンズを使用する際、被写体の動きへの対応は特に重要です。固定された焦点距離を持つため、被写体が動くとピントを合わせるのが難しくなります。特にスポーツや動物の撮影など、急に動く被写体を捉えるには、素早く調整が必要です。また、焦点距離が長いことから、動く被写体に対して撮影位置を適切に変える必要があります。

近年、野鳥などの撮影においては、カメラの切り取り耐性が高まっているため、あえて対象物との距離を縮めなくても撮影する方法が有効です。遠目から撮影した後で、画像を切り取ることで、構図を調整することができます。このテクニックにより、動く被写体に柔軟に対応しつつ、最終的な構図を自分の意図に沿って整えることが可能です。

このように、連写モードを活用したり、オートフォーカスの「サーボAF」や「コンティニュアスAF」を選択したりすることに加えて、遠距離からの撮影と後処理を組み合わせることで、望遠単焦点レンズを使った撮影において、被写体の動きにも効果的に対応できるようになります。

連写モード連写モードは、シャッターを押し続けることで、短時間に複数の写真を連続して撮影する機能です。このモードを利用することで、動きのある被写体を逃さず捉えることが可能になり、特にスポーツや動物撮影で効果的です。

サーボAF

サーボAF(連続オートフォーカス)は、動く被写体に対して常にピントを合わせ続けるオートフォーカス機能です。この機能を使用することで、速い動きの被写体に対しても鮮明な画像を得ることができ、特にスポーツイベントや野生動物の撮影に適しています。

コンティニュアスAF

コンティニュアスAFは、主に動画撮影時に使用されるオートフォーカスモードで、被写体が動く際にもスムーズにピントが調整されます。これにより、動画撮影時に動く被写体を追いかけて、ブレのないクリアな映像を提供します。

構図の制約

望遠単焦点レンズを使用する際の構図の制約は、主に焦点距離の特性によって生じます。このレンズは特定の焦点距離に固定されているため、被写体との距離を調整する必要があります。これにより、自由に構図を決定することが難しくなります。

例えば、狭いスペースや近距離の撮影では、被写体に近づけないため、思い描いた構図を実現できないことがあります。また、被写体が動く場合、その動きに応じてカメラの位置を変えなければならず、構図を瞬時に調整する必要があります。

しかし、最近のカメラは切り取り耐性が高いため、あえて対象物との距離を縮めずに遠目から撮影し、後で画像を切り取る方法も有効です。このアプローチにより、動く被写体を柔軟に捉えながら、撮影後に構図を調整することができます。

このように、構図の制約を理解しつつ、フィールドでの撮影を通じて技術を磨き、切り取りによる柔軟な対応を取り入れることで、より良い写真を得ることが可能となります。

克服するためのテクニック

- ピント合わせの練習方法

- シャッタースピードの調整

- 事前のプランニング

- フィールドワークの実践

- カメラ設定の事前確認

ピント合わせの練習方法

ピント合わせの練習方法は、望遠単焦点レンズを効果的に使いこなすために重要です。まず、固定対象物を使った練習から始めると良いでしょう。静止した被写体(例えば、花や家具)を選び、異なる焦点距離や絞りで撮影します。これにより、ピントを合わせる感覚を身につけることができます。

次に、被写体を動かして練習することも効果的です。友人や家族に協力してもらい、歩いている姿を撮影することで、動く被写体に対してピントを合わせる技術を向上させることができます。特に、カメラを構えたまま被写体に合わせてピントを調整する練習が重要です。

さらに、連写モードを利用して、瞬間的な動きを捉える練習も有効です。動いている被写体を連続で撮影し、その中からピントが合った写真を選ぶことで、成功体験を積むことができます。

最後に、実際の撮影シーンでフィールドワークを行うことが最も効果的です。様々な環境で被写体を観察し、ピント合わせの技術を磨くことで、実践的なスキルが向上します。これらの練習を通じて、望遠単焦点レンズをより効果的に使いこなせるようになります。

シャッタースピードの調整

シャッタースピードの調整は、動きのある被写体を撮影する際に非常に重要な技術です。適切なシャッタースピードを設定することで、動きのブレを最小限に抑え、鮮明な画像を得ることができます。一般的には、1/500秒以上の速いシャッタースピードが推奨されます。この設定によって、速い動きを持つ被写体でもクリアな映像を捉えることが可能になります。

さらに、シャッタースピードの上限設定とISO感度の上限設定を行うことで、撮影時にシャッタースピードを頻繁に調整する手間を省くことができます。カメラが自動的に最適なシャッタースピードを選択するため、特にスポーツや動物の撮影において効率的です。これにより、撮影者は設定に気を取られることなく、被写体の動きに集中することができ、スムーズに撮影を行えます。

これらの設定を活用することで、シャッタースピードの調整は、動きのある被写体を効果的に捉えるために不可欠な技術となります。この技術をマスターすることで、様々な撮影シーンにおいて高品質な写真を得ることができるでしょう。

事前のプランニング

事前のプランニングは、特に望遠単焦点レンズを使用する際に非常に重要です。撮影の質を向上させ、思い通りの結果を得るためには、適切な準備を行うことが必要です。まず、撮影する対象やシーンをリサーチすることで、被写体の動きや特性を理解し、必要な設定を考えることが重要です。

この過程で、カスタマイズ設定を活用することが効果的です。異なる撮影シーンや状況に応じた設定をあらかじめ保存しておくことで、瞬時に切り替えることが可能になります。例えば、キヤノンの一部カメラではC1、C2、C3の3つのカスタマイズ設定が利用でき、これにより動きの速い被写体を撮影する際に非常に便利です。具体的には、シャッタースピード、F値、ISO感度等の設定を事前に保存しておくことで、カワセミを狙っているときに上空にトンビが現れた場合でも、設定を瞬時に切り替えて撮影を開始することができます。この柔軟性は、撮影のチャンスを逃さず、高品質な画像を得るために役立ちます。

また、天候や時間帯を考慮することで、最適な撮影条件を選ぶことができます。事前にこれらの条件を確認することで、必要な機材や設定を準備し、当日の撮影をスムーズに進めることが可能になります。このように、事前のプランニングとカスタマイズの組み合わせは、望遠単焦点レンズを使用する際に、効率的かつ効果的な撮影を実現するために不可欠なプロセスです。

実践的なアドバイス

– 被写体ごとの使い方

– 成功例と失敗例の紹介

被写体ごとの使い方

被写体ごとの使い方は、望遠単焦点レンズを効果的に活用するために不可欠です。例えば、野生動物撮影では、静かに近づくことが大切です。この際、カメラの設定を事前にカスタマイズしておくと、動き出した瞬間にも迅速に対応できます。サーボAFを利用することで、動いている被写体に自動的にピントを合わせることができ、撮影チャンスを逃すことが少なくなります。

一方、スポーツ撮影では、被写体の動きを予測して位置取りをすることが重要です。連写モードを活用し、シャッタースピードを速く設定することで、瞬間の動きをクリアに捉えることが可能になります。特に動きの速い競技では、この技術が役立ちます。

ポートレート撮影の場合、望遠単焦点レンズは背景を美しくぼかす特性があるため、絞りを開放に設定することで、被写体を際立たせることができます。自然な表情を引き出すためには、リラックスした雰囲気を作ることが大切です。

風景撮影では、特定の焦点距離に特化した望遠単焦点レンズを利用して、遠近感を強調できます。適切な時間帯や天候を考慮することで、より美しい風景を捉えることができるでしょう。

このように、被写体ごとの最適なアプローチを理解することで、質の高い写真を得ることが可能になります。

成功例と失敗例の紹介

成功例と失敗例の紹介は、望遠単焦点レンズを使った撮影において非常に役立ちます。成功例としては、野生動物の撮影があります。あるフォトグラファーは、事前のプランニングとカスタマイズ設定を活用して、カワセミの巣の近くに静かに待機しました。彼は設定をC1に保存しておき、動き出した瞬間を捉えることに成功しました。このように、事前の準備と瞬時の設定切り替えが功を奏した結果、素晴らしい写真を撮影することができました。

一方、失敗例としては、スポーツイベントでの撮影があります。別のフォトグラファーは、準備不足でシャッタースピードを適切に設定しなかったため、動きの速い選手を撮影する際にブレた写真を多く撮ってしまいました。この失敗は、設定を事前に確認せず、状況に応じたカスタマイズができなかったことが原因です。

これらの例から、事前のプランニングやカスタマイズ設定の重要性を学ぶことができます。成功のためには、技術だけでなく、準備と計画も不可欠です。

難しさを理解し克服することで得られるメリット

– レンズの特性を活かすことで、より多くのシーンを楽しむことができる点の強調

レンズの特性を活かすことで、より多くのシーンを楽しむことができる点の強調

望遠単焦点レンズの特性を活かすことで、さまざまなシーンを楽しむことができます。このレンズは、特定の焦点距離に特化しており、背景を美しくぼかす能力が非常に優れています。これにより、被写体が際立ち、写真に深みや立体感を与えることができます。

特にポートレート撮影では、望遠単焦点レンズを使用することで、被写体の表情や特徴を際立たせながら、背景をぼかして注意を引くことができます。また、風景撮影においても、遠くの景色を圧縮して見せることで、よりドラマチックな効果を生むことが可能です。

さらに、動きのある被写体を捉える際にも、レンズの特性が活かされます。素早く動く野生動物やスポーツ選手を撮影する際、シャッタースピードやAF(オートフォーカス)の性能を最大限に活用することで、決定的瞬間を捉えることができます。

このように、望遠単焦点レンズの特性を理解し、活用することで、より多くのシーンを楽しむことができ、撮影の幅を広げることが可能です。

おススメ望遠単焦点レンズ

– Canonの300mm単焦点レンズ

– Nikonの300mm単焦点レンズ

– Sigmaの300mm単焦点レンズ

– Tamronの300mm単焦点レンズ

当ブログでは”望遠”とは300mmと定義しています。

85mm、135mm、200mmは中望遠

400mm以上は超望遠と定義しています。

Canonの300mm単焦点レンズ

- Canon EF300mm F2.8L IS II USM

- Canon EF300mm F2.8L IS USM

- Canon EF300mm F4L IS USM

Canon EF300mm F2.8L IS II USM

– 焦点距離:300mm

– 開放F値:F2.8

– 最小絞り:F32

– 最大撮影倍率:0.13倍

– 最短撮影距離:2m

– 重量:2350g

– レンズ構成:12群16枚

– 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)

– フィルター径:52mm

– 手ブレ補正機能:光学手ブレ補正(IS)搭載

– コーティング:ナノコーティング

Canon EF300mm F2.8L IS USM

– 焦点距離:300mm

– 開放F値:F2.8

– 最小絞り:F32

– 最大撮影倍率:0.13倍

– 最短撮影距離:2.5m

– 重量:2550g

– レンズ構成:13群17枚

– 絞り羽根枚数:8枚(円形絞り)

– フィルター径:52mm(ドロップイン)

– 手ブレ補正機能:光学手ブレ補正(IS)搭載

– コーティング:非球面レンズ採用

Canon EF300mm F4L IS USM

– 焦点距離:300mm

– 開放F値:F4

– 最小絞り:F32

– 最大撮影倍率:0.24倍

– 最短撮影距離:1.5m

– 重量:1190g

– レンズ構成:15群17枚

– 絞り羽根枚数:8枚(円形絞り)

– フィルター径:77mm

– 手ブレ補正機能:光学手ブレ補正(IS)搭載

– コーティング:スーパーUDレンズ採用

Nikon AF-S NIKKOR 300mm F2.8G ED VR II

– 焦点距離:300mm

– 開放F値:F2.8

– 最小絞り:F22

– 最大撮影倍率:0.16倍

– 最短撮影距離:2.3m

– 重量:2900g

– レンズ構成:11群14枚

– 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)

– フィルター径:52mm

– 手ブレ補正機能:光学手ブレ補正(VR II)搭載

– コーティング:ナノクリスタルコート

Nikon AF-S NIKKOR 300mm F2.8G ED VR(一世代前)

-160x90.jpg)

– 焦点距離:300mm

– 開放F値:F2.8

– 最小絞り:F22

– 最大撮影倍率:0.16倍

– 最短撮影距離:2.5m

– 重量:2850g

– レンズ構成:11群13枚

– 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)

– フィルター径:52mm

– 手ブレ補正機能:光学手ブレ補正(VR)搭載

– コーティング:マルチレイヤーコート

Nikon AF-S NIKKOR 300mm F4E PF ED VR

– 焦点距離:300mm

– 開放F値:F4

– 最小絞り:F32

– 最大撮影倍率:0.24倍

– 最短撮影距離:1.4m

– 重量:755g

– レンズ構成:11群16枚

– 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)

– フィルター径:77mm

– 手ブレ補正機能:光学手ブレ補正(VR)搭載

– コーティング:フッ素コート

Nikon AF-S NIKKOR 300mm F4D IF-ED(一世代前)

-160x90.jpg)

– 焦点距離:300mm

– 開放F値:F4

– 最小絞り:F32

– 最大撮影倍率:0.27倍

– 最短撮影距離:1.45m

– 重量:1440g

– レンズ構成:10群10枚

– 絞り羽根枚数:9枚

– フィルター径:77mm

– 手ブレ補正機能:非搭載

– コーティング:スーパーインテグレーテッドコーティング

Sigma 300mm F2.8 APO EX DG HSM

– 焦点距離:300mm

– 開放F値:F2.8

– 最小絞り:F32

– 最大撮影倍率:0.16倍

– 最短撮影距離:2.5m

– 重量:2400g

– レンズ構成:12群16枚

– 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)

– フィルター径:46mm(ドロップイン)

– 手ブレ補正機能:非搭載

– コーティング:マルチレイヤーコーティング

Tamron SP 300mm F2.8 LD IF

– 焦点距離:300mm

– 開放F値:F2.8

– 最小絞り:F32

– 最大撮影倍率:0.12倍

– 最短撮影距離:2.5m

– 重量:2350g

– レンズ構成:11群13枚

– 絞り羽根枚数:8枚

– フィルター径:43mm(ドロップイン)

– 手ブレ補正機能:非搭載

– コーティング:マルチコート

まとめ

望遠単焦点レンズは、その特異な特性と表現力で多くの写真愛好者を魅了します。しかし、扱いには独特の難しさが伴います。このレンズは、光学性能に優れ、背景を美しくぼかす能力を持つため、プロのフォトグラファーだけでなくアマチュアにも愛用されています。しかし、その焦点距離の特性から、被写体との距離や構図に対する理解が求められるため、初心者には難易度が高く感じられることもあるでしょう。

この世界に足を踏み入れることで、あなたの写真の表現が広がると同時に、新たな挑戦が待ち受けています。本記事では、望遠単焦点レンズの魅力を探りつつ、その扱い方や課題、克服するためのテクニックを紹介しました。

特に、事前のプランニングやカスタマイズ設定を活用することで、撮影の機会を最大限に生かすことが可能です。また、ピント合わせの技術やシャッタースピードの調整方法を学ぶことで、動きのある被写体にも柔軟に対応できるようになります。

望遠単焦点レンズは難しい面もありますが、その特性を理解し、適切に活用することで、より多くのシーンを楽しむことができます。最終的に、これらの知識や技術があなたの写真表現をさらに豊かにすることでしょう。

の知識や技術があなたの写真表現をさらに豊かにすることでしょう。