Canon 100-500 野鳥で作品歩留まりを底上げする実戦ガイド:Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM × EOS Rボディ活用術

- 導入:一本で探す、見つける、追う、仕留める

- RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMのコア性能を「野鳥目線」で読み解く

- テレコンの是非:射程の欲と歩留まりの均衡

- EOS R世代との組み合わせ戦略

- 撮影設計:止まりもの、飛びもの、群れ、環境カット

- フィールド運用:探鳥、待機、引き上げまでの一連の流れ

- 現像と仕上げ:高画素と近接描写のさばき方

- ボディ別の相性と考え方

- よくある質問に先回りして答える実務メモ

- 現場チートシート:設定と運用の目安

- 仕様確認と根拠の要点

- フィールドエチケットと安全

- 長期運用:防塵防滴とメンテナンス

- まとめ:canon 100-500 野鳥という選択の意味

- 「canon 100-500 野鳥」の一覧

導入:一本で探す、見つける、追う、仕留める

野鳥撮影における「距離」と「時間」の制約をどう超えるか

野鳥は近寄れず、待ってくれず、背景も選べない。canon 100-500 野鳥の文脈で最も現実的な解は、一本で広い焦点域と高い即応性を両立することにある。Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMは、環境を入れる生息風景から、500mm域でのポートレートまでを連続的に切り替えられる。たった一本で「探す→見つける→追う→仕留める」を完結できるからこそ、移動やレンズ交換のロスを減らし、希少な瞬間に集中できる。

最新世代ボディ前提で語る理由

現行のEOS R世代は、動物検出と高連写が前提化した。特にEOS R5 Mark IIは、45メガピクセルの裏面照射積層型CMOSと新しいアーキテクチャで電子シャッター30コマ/秒を安定的に叩き出し、被写体検出に「鳥類」を含む。読み出し高速化はローリング歪みの軽減にも効き、飛びものの歩留まりを底上げする。canon 100-500 野鳥の現場では、検出の初速と追従の粘り、高画素によるトリミング耐性という三点がじわじわ効いてくる。

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMのコア性能を「野鳥目線」で読み解く

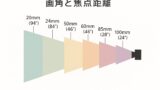

最短撮影距離と最大撮影倍率が語る近接力

最短撮影距離は広角端0.9m、望遠端1.2m、最大撮影倍率は望遠端で0.33倍に達する。嘴先の汚れや足場の苔、換羽中の羽枝の乱れのような「生活の痕跡」を擬似マクロ的に織り込めるのが強い。500mmで背景を整理し、必要に応じて100〜200mm側で環境文脈をつける往復で、単調さを避けられる。仕様の根拠はメーカー公開のスペックで確認できる。

手ぶれ補正はレンズ側5段、ボディ協調でさらに伸びる

レンズ単体の光学補正は最大5段相当。協調補正に優れた現行ボディと組むと、中心部で8段台相当のアドバンテージが得られる条件もある。薄曇りの林床や夕刻の干潟でシャッター速度を一段粘れることは、ISO上昇の抑制と質感再現に直結する。

携行とバランス:重量と外形、そして回転式ズーム

三脚座を外した重量は約1365g、外径は93.8mm。カーボン一脚や軽量雲台と組んでも総重量が破綻しにくい。回転式ズームはトルク調整で移動時のズームクリープ抑制にも対応でき、地形を跨ぎながらの観察歩行に向く。フィルター径は77mmで、保護フィルターやPLの選択肢も広い。

描写設計と駆動:UD群とDual Nano USM

光学系には6枚のUDと1枚のSuper UDが組み込まれ、色収差抑制に配慮された設計。駆動はDual Nano USMで、静音で素早い合焦と微妙な追従が両立する。繁殖期のディスプレイや水辺の採餌で、背景が騒がしい状況でも合焦のストレスが少ない。

テレコンの是非:射程の欲と歩留まりの均衡

公式の前提:装着できるのはRF1.4×/RF2×、ただし300〜500mm限定

RF100-500mmはRF1.4×とRF2×の両エクステンダーに対応するが、機構上の理由で使用可能域は300〜500mmに限られる。100〜299mmでは物理的に不可。野外で「あと一歩」の場面に対応する選択肢だが、画質と開放F値の変化を踏まえて使いどころを見極めたい。

1.4×の現実解、2×は条件次第

1.4×は描写の劣化が少なく扱いやすい一方、2×は晴天下や順光のコントラスト条件でこそ真価を発揮する。森陰や曇天下の微光では、感度上昇とAF応答の低下が同時に来るため、歩留まり優先なら1.4×から入る判断が素直だ。実地の声と公式仕様を突き合わせても、この結論はぶれにくい。

EOS R世代との組み合わせ戦略

EOS R5 Mark IIの「検出」と「速度」を作品化に落とす

EOS R5 Mark IIは、電子シャッターで最大約30コマ/秒、被写体検出は動物(鳥を含む)をカバーする。読み出し高速化でローリング歪みも従来機比で低減され、翼の撓みや羽ばたきの瞬間を素直な形で止めやすい。RAWでの秒間稼働を続けても熱マージンが広く、待ち伏せから連続バーストまで幅広く使える。canon 100-500 野鳥の現場では、薄明や逆光の難条件で高画素とAF検出の相乗が特に効いてくる。

AFエリアと検出設定の実務値

枝かぶりの止まりものには「1点AF」や狭いフレキシブルゾーンが有効で、背景が整う飛びものや水辺の滑空には全域トラッキングを軸にする。被写体設定は「動物」に固定し、状況次第でエリアを切り替える運用が素直だ。公式の使い方ガイドもこの方向性を裏づける。

撮影設計:止まりもの、飛びもの、群れ、環境カット

止まりものの基本速度と背景整理

止まりものは1/焦点距離の目安から一段速めを起点に、ISが効く場面でも被写体ブレの可能性を常に意識する。500mm域なら1/1000秒前後が安全域で、曇天下ではISOを惜しまず上げる。背景は距離差と角度で整えるのが王道で、望遠端での圧縮を使い、余白づくりは100〜200mm側へ一旦引きつつ場所や高さを調整する。近距離の描写力を信じ、嘴先や爪の質感を小さく入れて「生活」を匂わせると写真が締まる。

飛びものの設計値と連写運用

飛びものはSS 1/2000秒から入り、羽の質感を残す狙いでは1/1250秒程度まで落とす選択もある。連写は「拾うため」に一気に叩くのではなく、被写体の起点動作に合わせて短く刻む。電子シャッター30コマ/秒は強力だが、翼位相の同一化を避けたい場面では10〜15コマ/秒程度に抑えると表情が揃いにくい。測光は顔の黒い種でアンダーになりやすいので、ヒストグラムを見て露出補正を躊躇しない。

群れの動線と焦点域の切り替え

群れは「塊」を撮るだけでは散漫になりやすい。導線を見つけ、先頭から数羽のリズムが整う瞬間を撃つ。100〜200mmで環境の線を拾い、300〜400mmで密集の波、500mmで主役の表情を拾う往復で、シリーズを通して起承転結がつく。遠距離の水鳥では、陽炎や空気の揺らぎが画質劣化の主因になるため、朝夕や風上からのアプローチを意識する。

環境カットで物語をつなぐ

野鳥写真は記録であり物語でもある。巣材、羽毛、足跡、水面のさざ波、採餌痕のような「痕跡」を100〜150mmで拾い、主役の前後に配して連作性を出す。近接性能とLレンズのコントラスト再現を活かして、観察記録から半歩先の叙景へ持ち上げる。

フィールド運用:探鳥、待機、引き上げまでの一連の流れ

探鳥の歩き方と構え替え

肩掛けは三脚座を掴むキャリーで重心を安定させ、移動の起点でトルクを強めにしてズームの自重落下を防ぐ。気配が濃い範囲ではトルクを一段緩め、100mm側から双眼鏡代わりに導入してから一気に伸ばす。枝越しの導入では、AFエリアを狭めにして被写体側に指示を出し、合焦したら構図だけを微調整する。小刻みな半押しで「粘る」のではなく、いったん外れたら素早く打ち直す。

待機の作法と疲労管理

待機は姿勢がすべて。脇を締め、ブレや力みを肩ではなく背中で吸う。雨上がりや夕刻の湿潤でグリップが滑る日は、フード先端を樹皮に軽く当てて支点をつくる。長時間の観察歩行は手指の冷えと脱水が敵なので、薄手のグローブと小型の保温ボトルを常備し、筋持久力が切れる前に引き上げる。

引き上げの判断と記録の残し方

成果に関わらず、天候の悪化や光量の限界を感じたら無理をしない。帰路で見つけた環境情報(餌場の位置、潮位、風向、枝の落下など)を次回の実験仮説に残す。RF100-500mmの近接力で拾った小物写真は、観察記録の本文に挿絵として強く効く。

現像と仕上げ:高画素と近接描写のさばき方

高画素前提のマイクロコントラスト運用

高画素機の利点はトリミング耐性だけではない。羽毛の微細階調を崩さないために、シャープの前にノイズ粒状の整形を行い、ディテールは半径小さめの適用を基本にする。近接描写はディテールが強く出るため、マイクロコントラストを控え目にし、彩度は黄色〜橙の羽色域をわずかに起こすと立ち上がりが自然になる。

望遠圧縮と色の粘り

500mmの圧縮では背景の色面が一枚になりがちだ。露出は主役の羽色に合わせつつ、背景の色相が破綻しない範囲でカーブやHSLを当てる。湿度が高い日は霞がかりで青緑が鈍るので、ブルーの彩度を上げるよりもトーンカーブのS字でメリハリを作る方が破綻しにくい。

ボディ別の相性と考え方

EOS R5 Mark IIとRF100-500の黄金比

30コマ/秒の電子連写と鳥の検出、45MPの高画素が、探鳥から仕留めまでの全工程を支える。電子シャッター主体でも読み出し高速化でローリング歪みが抑えられ、止まりものと飛びものの両立がしやすい。剛性の高いグリップとビューファインダーの見やすさも、長時間の観察歩行に効く。

EOS R6世代やEOS R7との住み分け

R6系は高感度耐性の素直さとAFの粘りで薄明に強い。R7は画角換算で実質160–800mm相当の射程を得られ、遠距離の干潟や崖の営巣地で効く一方、シャッター速度は一段速めが前提になる。いずれもRF100-500の近接力は等しく恩恵があり、撮影地の距離感と光で使い分けると迷いが減る。

よくある質問に先回りして答える実務メモ

Q. 200-800mm F6.3-9 IS USMと迷う

A. 800mmの純距離と価格の魅力は大きい。一方、canon 100-500 野鳥の強みは近接力と画質バランス、そして100mmスタートの柔軟性だ。一本で生息風景からポートレートまで組み立て、歩留まりを安定させたいならRF100-500。遠距離主体の定点や干潟の大群狙いが中心なら200-800という住み分けが現実的。

Q. 1.4×と2×はどちらから買うべきか

A. まずは1.4×。晴天での2×は強いが、森林の半陰や曇天での歩留まりは1.4×が安定しやすい。300〜500mm限定という運用制約も、1.4×の方が許容しやすい。

Q. 三脚は必須か

A. 必須ではない。協調補正と重量バランスで手持ち耐性が高い。ただし待機時間が長い営巣観察、海風の強い海岸、止まりものの精密描写などでは一脚や軽量三脚が疲労とブレを減らす。

現場チートシート:設定と運用の目安

露出と速度の初期値

止まりものは500mmで1/1000秒、飛びものは1/2000秒から。ISOはためらわず上げ、後処理で整える。絞りはF7.1〜F9を軸に、近接では被写界深度目的で一段絞る。

AFと測光の合わせ方

枝かぶりは狭いエリア、開空間の飛翔は全域トラッキング。黒顔の種は輝度測光で沈みやすいので顔に露出補正を寄せる。背景が水面の白の場合はマイナス補正で白飛びを抑え、主役の階調を守る。

構図の作り方

正面構図が続いたら、翼の角度や尾羽の開きで変化をつける。止まりものは視線方向の余白を広げ、飛びものは進行方向の余白を広げる。環境カットは100〜150mmで「線」を拾い、シリーズの中で呼吸を作る。

仕様確認と根拠の要点

レンズ仕様の要点

焦点域100–500mm、最短0.9m(100mm時)/1.2m(500mm時)、最大撮影倍率0.33倍(500mm)、フィルター径77mm、光学手ぶれ補正最大5段、重量約1365g(三脚座除く)。

ボディ側の要点

EOS R5 Mark IIは45MPの裏面照射積層型センサー、電子シャッター最大約30コマ/秒、読み出し高速化によるローリング歪み低減、動物検出(鳥を含む)を備える。協調補正の文脈では、レンズ組み合わせによっては中心で8段台相当の利得記載がある。

フィールドエチケットと安全

距離を詰めない勇気

最短0.9mまで寄れる設計でも、営巣期や採餌の妨げになる距離は避ける。双眼鏡で先に観察し、動線を塞がない立ち位置を選ぶ。レンズの機動力は「近寄らずに寄る」ために使う。

環境と他者への配慮

狭い観察デッキや人気スポットでは、三脚の脚の張り出しに注意する。順番待ちでは列や視界を遮らず、撮影が終わったらすぐに場所を譲る。撮影地点や希少種の営巣位置の詳細公開は控え、フィールドの静けさを守る。

長期運用:防塵防滴とメンテナンス

耐候構造の過信を避ける

L系列の防塵防滴は信頼できるが、風砂や潮風の現場ではレンズフードと簡易レインカバーを併用する。撤収時はフード外周の砂を払い、フォーカス/ズームリングの隙間に粒子を押し込まない。帰宅後はブロア、乾拭き、湿度管理の順に淡々と。

ズームトルクの調整と保管

移動時はトルクを強めに、撮影時は中庸へ。長期保管は縦置きでズームを縮め、湿度は40〜50%の中庸をキープする。可動部の違和感や異音は早期に点検へ。

まとめ:canon 100-500 野鳥という選択の意味

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMは、近接力・可搬性・焦点域の連続性という三点で野鳥撮影を支える。EOS R5 Mark IIの検出と連写、高画素と併せると、遭遇から作品化までの工程がすべて滑らかにつながる。テレコンは状況に応じて1.4×を先行投入し、2×は光と背景が整う日に限って踏み込む。現場での一歩と帰宅後の一手間が積み上がれば、歩留まりは数字以上に「写真の質」として返ってくる。

「canon 100-500 野鳥」の一覧

canon 100-500 野鳥:推奨設定の初期値

止まりものは500mmで1/1000秒から、飛びものは1/2000秒から。絞りはF7.1〜F9を軸に、ISOはためらわず上げて後処理で整える。AFは枝かぶりで狭域、開空間の飛翔で全域トラッキング。測光は黒顔の種でアンダーに注意。

canon 100-500 野鳥:ボディ別の考え方

EOS R5 Mark IIは30コマ/秒と鳥検出で主力。R6系は薄明耐性、R7は実質800mm相当の射程で遠距離に強い。それぞれの得手に合わせ、撮影地の距離感と光で使い分ける。

canon 100-500 野鳥:テレコン活用の要点

RF1.4×とRF2×に対応するが運用は300〜500mm限定。まずは1.4×で歩留まりを見極め、2×は晴天下や順光の高コントラストで投入する。

canon 100-500 野鳥:近接描写の生かし方

最短0.9mと0.33倍の強みで、嘴先の汚れ、足場の苔、羽毛の乱れなど「痕跡」を添景化。主役写真の前後に挟んで連作の物語性を強める。

canon 100-500 野鳥:携行と疲労対策

三脚座外しで約1365g。回転式ズームのトルク調整で移動時のクリープを防止。長時間の観察歩行は一脚併用と姿勢の管理で疲労を分散する。

canon 100-500 野鳥:現像の勘所

ノイズ整形を先に、シャープは半径小さめ。望遠圧縮のべた塗り背景はカーブでメリハリを作り、羽毛の微細階調を壊さないようマイクロコントラストは控えめにする。

canon 100-500 野鳥:エチケット

営巣や採餌を妨げない距離を保ち、場所の詳細公開は控える。三脚の張り出しや順番待ちの配慮も、フィールドを守る重要な所作になる。