マクロレンズは、肉眼では捉えきれないミクロの世界を鮮明に映し出すことで、多くの写真愛好家を魅了しています。しかし、その驚異的な描写力と引き換えに、構図やピント合わせなど独特の難しさも伴います。被写体に接近する撮影特有のデメリットを理解し、隠れた課題をどう克服すべきか、その解決策について詳しく見ていきましょう。

マクロレンズの魅力に潜むデメリット:ミクロの世界の落とし穴

微細な美しさや神秘的な世界観を表現できるマクロレンズですが、そこには隠れた課題が数多く存在します。接写特有の技術的な制約や、手ブレの影響、背景処理の難しさなど、通常のレンズとは異なる注意点が求められます。この特性をうまく活かしつつデメリットを克服するためのコツと、マクロ撮影ならではの魅力に迫ります。

マクロレンズの基本的なデメリット

– 接写による構図の制限

– 撮影距離が短く動きが制約される

– 高い光学精度による価格の高さ

接写による構図の制限

マクロレンズは被写体に接近して撮影するため、通常のレンズでは得られない細かなディテールが捉えられる一方で、構図の自由度が大幅に制限されることがあります。特に接写を必要とする被写体では、背景がぼけすぎてしまい、周囲の環境を写し込むことが難しくなります。たとえば、植物や昆虫などの自然物の撮影においては、被写体の背後にある風景や他の自然要素を取り込むことが困難で、被写体が単独で浮かび上がる形になります。これはある意味でインパクトを与える効果があるものの、撮影者が意図する物語性や周囲の雰囲気を反映させることが難しくなるため、構図全体の工夫が必要です。このような状況では、背景に意図しない要素が入り込むリスクもあるため、アングル調整や背景の確認など、通常のレンズでは気にしない部分にも気を配る必要があります。

撮影距離が短く動きが制約される

マクロレンズでの撮影は被写体に極めて近づかなければならないため、被写体の動きや環境の影響を受けやすくなります。例えば、昆虫など警戒心が強い被写体の場合、接近すると逃げてしまう可能性が高く、撮影が難しくなります。また、近距離での撮影はレンズ自体の影が被写体にかかりやすく、自然なライティングを確保することが困難になることもあります。接近することでカメラやレンズが被写体の細部に影響を及ぼし、細かい動きに応じてレンズの調整や再フォーカスが頻繁に必要になるため、シャッターチャンスを逃すリスクも高まります。このため、撮影者は環境を選び、必要に応じて焦点距離の長いマクロレンズや追加の照明機材を活用することで、撮影対象に影響を与えずに作業が可能です。

高い光学精度による価格の高さ

精密な光学技術が必要なため、他のレンズと比べてコストが高い傾向にあります。マクロレンズは、非常にシャープな描写力や、被写体の細部を忠実に再現する能力を持つため、その性能に比例して高価格帯に位置することが一般的です。高品質なマクロレンズほど、レンズの内部構造においても高精度な設計が必要であり、その結果として高い製造コストが価格に反映されます。さらに、レンズの特性上、ズーム機能が省かれていることが多く、特定の焦点距離に特化した設計となるため、限られたシーンでの使用に限定されがちです。これにより、使用頻度が低い場合にはコストパフォーマンスが低く感じられることがあり、購入に慎重さが求められる点がマクロレンズの特徴です。

技術的な難易度とマクロ撮影の特徴

– ピント合わせが非常にシビア

– 距離調整の微細な難しさ

– 被写界深度が浅く構図調整が求められる

ピント合わせのシビアさ

マクロレンズでは非常に近い距離での撮影が必要なため、わずかなピントのズレが全体の画質に大きな影響を与えます。接写撮影では、被写体との距離が極めて短くなるため、ピントを正確に合わせる難易度が高く、撮影者の技術が問われます。例えば、花の撮影で花びらの先端にピントを合わせる場合、ほんの少しでもピントがズレると、全体のシャープさが失われ、クリアな画像が得られなくなることがあります。また、動きのある被写体に対してピントを合わせ続けるのも難しく、動体撮影には向かないことが多いです。屋外での撮影では、風による被写体の揺れなども影響しやすく、結果的にシャープな画像を得るためには、三脚やフォーカシングレールの使用が必須となることがあります。

距離調整の微細な難しさ

被写体とレンズとの距離が非常に近いことで、距離調整が微細であればあるほど、構図やピントに影響が出やすくなります。マクロ撮影では、被写体との距離がわずかに変動するだけで画面全体のバランスが崩れ、意図した構図やピントがずれることがあります。特に昆虫や花の撮影では、被写体に近づくほど距離の調整が難しくなり、少しのブレや風の影響によって構図が崩れてしまいます。安定したフレーミングを保つためには、細かい距離の調整が必要であり、三脚やフォーカスエイドなどの補助ツールを使うことで、より確実に構図をキープすることができます。適切な距離調整によって、狙った構図を維持し、精密なピント合わせが可能となります。

被写界深度が浅く構図の調整が求められる

マクロ撮影における被写界深度の浅さは、構図選定の難しさを引き立てます。ピントが合う範囲が極めて狭く、わずかにでもピントがずれると、全体の印象がぼやけてしまうことがあるため、撮影者はピントの合わせ方を非常に慎重に考える必要があります。また、浅い被写界深度は美しいボケを作り出しますが、被写体のごく一部だけがクリアに映り、残りがぼやけるため、全体を捉えた一枚の作品として仕上げるには工夫が求められます。被写界深度を深めにするために絞りを調整する場合、必要な光量が増えるため、屋内では照明や外付けフラッシュの活用が不可欠となります。

手ブレと被写体ブレの課題

– 近距離での手ブレが目立つ

– 微小な動きによる被写体ブレ

– 高速シャッター設定が必要になる

近距離での手ブレの顕著さ

マクロレンズは接写を主な用途としており、非常に近い距離での撮影が求められるため、わずかな手ブレが大きく画質に影響を与えます。特に、通常の撮影よりもピントが合う範囲が狭く、接写では被写体に対して微小な動きでもピントが外れやすくなります。手持ちでの撮影では、少しの手の揺れや体の動きでも被写体がぼやける原因となり、シャープな画像を得るのが難しくなります。対策として、手ブレ補正が搭載されたレンズを選ぶか、三脚や一脚を使用することが推奨されます。さらに、自然環境で撮影する際は風の影響も加わり、風による揺れが手ブレと相まって被写体がぼやけることが多くあります。特に、マクロ撮影に適した手ブレ補正機能を備えたカメラやレンズを使用することで、わずかな揺れを吸収し、クリアな画像が得られやすくなります。風やカメラの揺れを抑えるためには、できる限り安定した姿勢で撮影し、レンズやカメラの手ブレ補正機能を最大限活用することが推奨されます。

微小な動きによる被写体ブレ

マクロ撮影において、微小な動きや風の影響によって被写体が揺れることが多く、被写体ブレが発生しやすくなります。例えば、昆虫や小花などの繊細な被写体は、風が吹くと微妙に揺れ動くため、ピントが合わせにくくなり、ぼやけた写真になることがよくあります。被写体ブレはシャープな画像を損なう要因となり、被写体が動かない瞬間を狙う必要があります。また、外部の風の影響を遮断するため、屋内での撮影や、撮影対象の周りを囲んで風の影響を抑える方法も考えられます。屋外撮影では風が止む瞬間を見計らって撮影したり、高速シャッターで撮影することで、被写体ブレを軽減できます。また、被写体ブレを抑えるための補助ツールとして、シャッターリモコンやフォーカスレールの使用も効果的です。これにより、ブレの少ない安定した撮影環境が整い、鮮明なマクロ写真を撮影することができます。

高速シャッター設定が必要になる

マクロ撮影ではシャッタースピードの設定が非常に重要であり、手ブレや被写体ブレを防ぐために、通常よりも速いシャッタースピードが求められる場合が多いです。接写では、わずかな動きや手の揺れでも画像がぼやけやすくなるため、高速シャッターによってブレを軽減し、シャープな描写が可能になります。特に、昆虫や風で揺れる花などの動きが予測できない被写体を撮影する際には、高速シャッターの使用が効果的です。しかし、シャッタースピードを速くすると光量が不足することがあり、特に暗い環境での撮影では追加の照明が必要になることがあります。このような状況に対処するために、外付けのフラッシュやLEDライトを活用して明るさを確保することが推奨されます。また、絞り値とのバランスを調整しつつ、被写界深度を維持しながら高速シャッターでの撮影を行うことで、より鮮明な画像が得られやすくなります。こうした点を考慮し、必要に応じて適切なアクセサリーを活用することで、マクロ撮影におけるシャープで鮮明な描写が実現できます。

ボケ味と背景処理の難しさ

– ボケの強さによる背景の扱いづらさ

– 被写界深度が浅く構図の工夫が必要

– 背景の色合いや形状が影響を及ぼす

ボケの強さによる背景の扱いづらさ

マクロレンズでは被写体が強く浮き立つ一方、背景が大きくぼけやすいという特徴があります。これは被写体を際立たせる効果がある一方で、背景の処理が難しくなる要因にもなります。背景がぼけすぎると、意図せず背景の色や形が目立ってしまうことがあり、主題が際立たないこともあります。特に明るい色や強い模様のある背景は、ぼけても視覚的に干渉しやすく、結果として全体の調和が崩れることがあります。背景が主題を引き立てるのではなく、逆に写真全体に雑然とした印象を与えることもあるため、撮影者は背景を整理したり、アングルを工夫して背景にシンプルな要素が映るように調整することが重要です。また、撮影前に背景に余計な要素がないかを確認し、必要であれば被写体に焦点を合わせつつ背景が邪魔をしないような配置にすることも重要です。ボケ具合を調整するために絞りを少し絞り、背景とのバランスを図ることで、被写体が自然に際立つ作品に仕上げることが可能です。

被写界深度の浅さと構図調整の必要性

マクロ撮影では、被写界深度が非常に浅く、わずかな距離の違いでピントが外れてしまうため、構図の選定には細心の注意が必要です。特に被写体が動きやすい場合や、接写によりピント合わせがシビアな状況では、正確なピント合わせが難しくなります。このため、撮影時には三脚を使用し、カメラをしっかりと固定して構図を決めることが効果的です。また、絞りを調整して被写界深度を深めに設定することで、より広い範囲にピントが合いやすくなりますが、その場合には光量が不足することがあるため、明るさの調整が必要です。浅い被写界深度は美しいボケを生み出しますが、主題がぼやけすぎると構図全体が不自然になるため、撮影時には構図全体のバランスを確認することが大切です。被写体を画面全体に配置し、ピントを合わせる部分とぼかす部分の比率を考慮しながら、被写界深度を調整して鮮明かつ自然な写真を撮影する技術が必要です。

背景の色合いや形状が与える影響

マクロ撮影時、背景に映り込む色合いや形状が、被写体の印象に大きな影響を与えます。特にカラフルな背景や形状の複雑な物体がぼけた状態で映り込むと、被写体が引き立たずに全体が煩雑な印象を与えることがあります。被写体を際立たせたい場合は、背景がシンプルであることが望ましく、自然なボケ味を出すために絞りを調整したり、背景の配置を工夫することが重要です。背景と被写体の色のコントラストを調整し、視覚的に主題が際立つようにすることで、被写体の存在感を強調できます。また、色合いが類似している背景が映り込むと、被写体が背景に溶け込んでしまい、写真全体の構成が曖昧になりがちです。特に接写においては、背景が非常に大きくぼけて映りやすく、ぼけの中に強い色や複雑な形状が含まれていると、視覚的なノイズとなってしまいます。このため、被写体に対して適切な背景を選び、視覚的にシンプルな空間を作り出すことがマクロ撮影では重要です。また、背景の配置を変えたり、アングルを工夫することで、被写体と背景の関係性を調整し、主題がより鮮明に浮かび上がるように意識することが必要です。マクロ撮影は背景処理が写真全体の完成度に直結するため、細やかな調整が求められます。

マクロレンズ選びと注意点

– 使用環境に応じた焦点距離の選択

– 重量による撮影負担

– 防塵・防滴性能の確認

使用環境に応じた焦点距離の選択

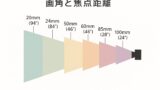

マクロ撮影でのレンズ選定において、焦点距離の選択は非常に重要な要素となります。一般的に、50mmから200mmまでの焦点距離があり、それぞれ異なる用途に適しています。50mmや60mmの短焦点距離のマクロレンズは、被写体に非常に接近して撮影する必要があるため、花や静物の撮影には適していますが、警戒心の強い被写体、たとえば昆虫などの撮影には不向きです。一方、100mmや180mmといった長焦点距離のマクロレンズは、被写体に距離を置いたままでの撮影が可能で、昆虫や小動物の撮影には最適です。特に屋外で自然の中での撮影が多い場合、長焦点距離のレンズが役立ちます。また、長焦点のレンズでは背景が大きくぼけるため、被写体がより浮き立ち、視覚的なインパクトが強い写真が撮影できます。しかし、長焦点距離のレンズは一般的に大きく重くなる傾向があり、持ち運びの際の負担が増えることがあります。自分の撮影スタイルに合った焦点距離を選ぶことで、マクロ撮影がさらに楽しく、効果的なものになります。焦点距離をしっかりと検討することは、マクロ撮影を成功させるための第一歩です。

重量と撮影負担の増加

マクロレンズはその精密な構造ゆえに一般的に重量があり、特に長時間の携行や野外撮影には負担が大きくなることがあります。マクロ撮影では、細かいピント合わせや構図の調整が頻繁に必要であり、安定した撮影環境を保つために手持ちではなく三脚を使うことが推奨されます。しかし、重いレンズを持ち歩くことで機動性が低下し、特に山岳地帯や森林などの撮影地では、長距離を移動しながらの撮影が難しくなります。さらに、重いレンズは手持ち撮影での安定性が損なわれやすく、わずかな手ブレが画質に影響することがあります。このような理由から、できるだけ軽量で持ち運びしやすいマクロレンズを選ぶことが撮影効率を向上させるポイントとなります。特に、長焦点距離のレンズは重くなりがちですが、焦点距離が短いモデルは軽量で携行しやすいため、使用環境に応じたレンズの選択が重要です。また、カメラバッグや三脚の選択も、撮影の負担を軽減する重要な要素であるため、機材全体のバランスを考慮して選ぶことがマクロ撮影の成功につながります。

防塵・防滴性能の必要性

屋外でのマクロ撮影では、湿度や埃の多い環境での使用が一般的であり、レンズの防塵・防滴性能は重要な選定ポイントとなります。例えば、湿気の多い山間部や埃が舞う草原などでは、レンズ内部に湿気や埃が入り込み、光学性能に影響を与える可能性があります。防塵機能を持つレンズは、風が強い場所でも埃の侵入を防ぎ、長期間にわたり安定した性能を発揮します。また、防滴性能が備わっているレンズは、急な雨や湿気の多い場所での撮影に適しており、特にアウトドアでのマクロ撮影を行う場合には、レンズの耐久性を確保するための重要な要素です。防滴性能があることで、レンズの寿命が延び、突然の天候変化にも対応できるため、安心して撮影を続けることができます。マクロレンズを長く使用するためには、防塵・防滴性能を備えた製品を選ぶことが推奨されます。また、定期的なメンテナンスも必要であり、使用後にレンズを清掃し、湿気の少ない場所で保管することで、レンズの寿命を延ばすことができます。屋外での撮影環境に応じて、信頼できる防護性能を備えたマクロレンズを選ぶことは、安定した撮影体験を実現するための重要な一歩です。

まとめ

マクロレンズのデメリットを理解しつつも、正しいレンズ選びと撮影技術の工夫によって、細部まで美しく表現することが可能です。手ブレや被写体ブレ、ボケ味の制御など、接写ならではの撮影課題に対処するためには、適切な焦点距離の選択や防塵・防滴性能、重量を考慮した機材選びが重要です。特に、マクロ撮影は被写体との距離や光の使い方が仕上がりを左右するため、環境に応じたシャッタースピードや絞り値の設定を行うことが求められます。マクロレンズの特徴を理解し、技術的なポイントを押さえることで、ミクロの世界を鮮明に捉えることができ、見過ごされがちな細部の美しさを引き出すことができます。さらに、使用後のメンテナンスや保管もレンズを長く愛用するために必要な工程であり、日々のケアを怠らないことで安定した性能が維持されます。マクロレンズの魅力と課題を理解したうえで、最適なレンズ選びを行い、技術を磨くことで、より豊かな撮影体験が得られるでしょう。