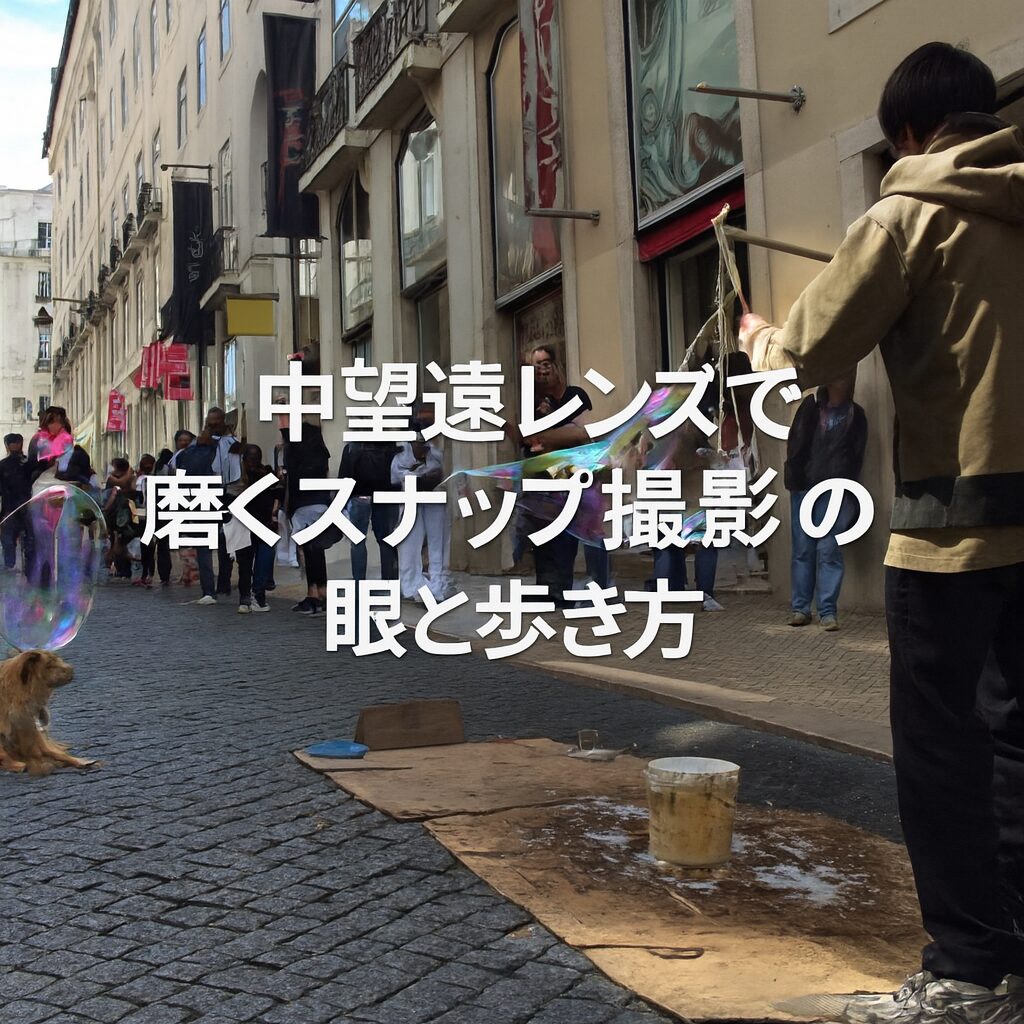

中望遠レンズで磨くスナップ撮影の眼と歩き方

- はじめに:中望遠スナップという選択

- 中望遠が作る距離感:近づかずに寄れるとは何か

- 背景整理の力:画角の狭さと被写界深度の相互作用

- 圧縮効果が生む都市のリズム

- 人物スナップの核心:表情よりも関係を写す

- ディテールに宿る象徴:部分から全体を語る

- 構図の作り方:引き算と支点の配置

- 前景の使い方:奥行きを作る薄いベール

- 縦と横:人物と街の比率を変える

- 光の設計:斜光、逆光、反射光の三本柱

- 時間帯で変わる背景:昼と夕と夜の三分法

- 色とモノクロ:情報の量を調整する

- 焦点距離の違い:85、100、135の性格

- 絞りとシャッター:歩きながらの最小限設定

- 前後動の一歩:ズームより体の移動で整える

- 歩き方のデザイン:ルート、滞在、反復

- 雨、風、寒暖:気象の質感を拾う

- ガラスと鏡面:層を重ねるための窓

- 階段、欄干、手摺:反復のリズムで引っ張る

- 看板と書体:言葉の形を写真の骨にする

- 人の流れを読む:待つ、合わせる、外す

- 機材の選び方:軽さ、最短撮影距離、手ぶれ補正

- 失敗の扱い:歩留まりを恐れない

- 編集の考え方:並べて意味を作る

- 倫理と配慮:静かな視線のために

- 反復練習のメニュー:画角を体に覚えさせる

- ケーススタディ1:雨上がりの商店街

- ケーススタディ2:駅前の夕景

- ケーススタディ3:静かな住宅街の午前

- 終わりに:中望遠スナップは歩き方の技術

はじめに:中望遠スナップという選択

街を歩きながら瞬間を切り取る行為は、ただの記録ではなく、自分の視点を形にする作業に近い。中望遠と呼ばれる85mmから135mm前後の焦点距離は、その視点を強く、明確に、そして静かに提示する。広角や標準が「場の空気」を広く抱え込むのに対して、中望遠は「要点だけを抽出する」。画面に入り込む余計な要素をそぎ落とし、主題と周辺の関係を整理し、密度の高い一枚を作る。通りすがりの人の仕草、ショーウィンドウの反射、路地の奥の光。どれも中望遠で狙うと、背景に流れていた雑音が消え、意味のある線と面だけが残る。

中望遠が作る距離感:近づかずに寄れるとは何か

スナップの現場では、距離は礼儀に直結する。近づきすぎれば視線は硬くなり、離れすぎれば情報は薄くなる。中望遠はその中庸を作る。数メートルの距離を保ったまま、指先の動きや目線の傾きまで拾える。撮られる側が自意識を過剰に立ち上げる前に、自然な形のままシャッターを切れる。結果として、観察者の視線が写真に静かに乗る。撮られたことに気づかれないことが目的ではない。気づかれても構図が崩れにくい距離を保てること。これが撮影体験のストレスを減らし、歩くテンポを乱さない。

背景整理の力:画角の狭さと被写界深度の相互作用

中望遠の画角は狭い。だからこそ構図の誤差が小さくなる。背景の看板、電柱、乱れた配線、車のテールランプ。標準域なら画面の端に残りがちな雑多な要素が、中望遠だと初めから入りにくい。さらに、開放付近で撮れば被写界深度は浅くなり、背景は色と光の面へと変わる。主題が前へ出る。視線が迷わない。情報量を減らしながら意味は増す。街は本来、図形の集合であり、色面の重なりであることを思い出させてくれる。

圧縮効果が生む都市のリズム

焦点距離が伸びると遠近の差は見かけ上縮む。これが圧縮効果だ。遠くのビル群が近くの信号機と同じ平面に並び、反復する窓枠はパターンになる。横断歩道を行き交う人の列も一つの帯になる。中望遠は都市の構造を抽象化しやすい。風景の説明ではなく、構成の強さで画面を支えることができる。スナップでありながら、構図写真の硬さに寄らず、瞬間の気配を保ったまま秩序を与えられるところが面白い。

人物スナップの核心:表情よりも関係を写す

中望遠の人物スナップは、表情だけでなく、人物と周囲の距離感を写す。背景の面が柔らかく溶けると、人物の輪郭線が際立ち、服の質感も浮く。85mmならまだ街の気配が残り、135mmになると人物はより孤立し、物語の主役になる。歩調、手元の荷物、スマートフォンへ落ちる視線、風に揺れる髪。その一つ一つが背景から独立して読み取れる。声をかけて撮る場面でも、少し離れた位置から落ち着いて構えられるため、相手の緊張が長引かない。

ディテールに宿る象徴:部分から全体を語る

スナップで覚えておきたいのは、部分は全体の縮図ということだ。並んだ自転車のハンドル、ウィンドウに貼られた古いステッカー、路面に落ちた木漏れ日。中望遠は細部を拾い上げるのが得意だ。寄り過ぎず、しかし十分に拡大できる。ディテールの抽出は、記号の抽出でもある。ひとつのディテールが、その街の時間、空気、温度を説明する。看板のフォント、ペンキのひび割れ、錆の模様。いずれも街の年齢を語る言葉になる。

構図の作り方:引き算と支点の配置

中望遠では、何を入れるかより先に、何を入れないかを決める。画面の支点を一つ作る。人物の顔、手、靴先、あるいは看板の角、窓の十字、街灯の球。支点が決まれば、そこから斜めに走る線を見つける。縁石、影、電線、横断歩道。支点と線の関係ができたら、余白で呼吸を作る。余白が浅いと窮屈になり、深いと間延びする。中望遠は余白の幅がわずかに変わっても印象が大きく動く。だからフレーミングは一歩前か一歩後ろかで迷わず決める。

前景の使い方:奥行きを作る薄いベール

画面に薄いベールを一枚かけるように前景を置く。植え込みの葉、手すり、ガラスの反射。中望遠は前景を少しぼかして敷くと、奥の主題が立体的になる。覗き込む視線の感覚が生まれ、写真に観客の位置が与えられる。ガラス越しは特に相性が良い。反射の層、室内の層、人物の層が重なり、三層構造の奥行きができる。露出は反射のハイライトに引っ張られやすいので、主題の輝度で決める癖をつける。

縦と横:人物と街の比率を変える

縦構図は人物の重力方向に沿い、足元から頭頂までの線を強調する。背景の縦の線とも相性がよく、柱や建物のエッジが人物の輪郭を支える。横構図は時間の流れと相性がよい。横断歩道、車列、ショーウィンドウの連なり。中望遠で横構図を選ぶと、画面の端から端までの間に物語が生まれる。縦と横を迷ったら、人物中心なら縦、関係中心なら横を試すと判断しやすい。

光の設計:斜光、逆光、反射光の三本柱

斜光は質感を描く。建物の壁に落ちる影がパターンとなり、同じ面が別の素材のように見える。逆光は輪郭を描く。人物の髪に白い縁取りができ、シルエットが浮く。反射光は色を運ぶ。ガラスや金属の面から跳ね返った光は、日陰の人物に柔らかな明るさを与える。中望遠は光の差を画面内で誇張する。コントラストが付きやすいので、露出はハイライトを守りつつ、シャドーの深さは後で整える前提で決めると破綻しにくい。

時間帯で変わる背景:昼と夕と夜の三分法

昼は輪郭が立ち、線で作る写真に向く。夕は色の温度が下がり、面で作る写真に向く。夜は点が主役になる。街灯、ネオン、テールランプ。中望遠のボケは点光源を丸く柔らかく変える。主題は暗くてもよい。点の列が背景で譜面のように並べば、主題はその旋律の上に立つ。昼に場所を覚え、夕に構図を決め、夜に色を仕上げる。三つの時間帯で同じ場所を歩くと、街の表情が層を成して頭に残る。

色とモノクロ:情報の量を調整する

色は説明であり、モノクロは構成だ。中望遠はどちらにも向く。色を活かすなら、画面に二色か三色を残し、他はぼかしで溶かす。赤と青、黄とグレー、緑と白。モノクロなら明暗の段を三つ作る。黒の支点、灰の面、白の線。圧縮効果で重なるものは、モノクロのほうが整理しやすいことが多い。色とモノクロを現場で切り替える必要はない。撮り方が整っていれば、どちらの仕上げにも耐える。

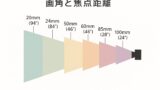

焦点距離の違い:85、100、135の性格

85mmはまだ街の空気が写る。人物の周囲に薄く環境が残り、距離の柔らかさが出る。100mm前後は汎用の中心。人物にもディテールにも、建築の切り取りにも安定して向く。135mmは抽象に寄る。背景が面になり、主題の輪郭と光の線で画面を支える。どれが正しいということはない。歩く場所の広さ、被写体との距離、撮りたい密度で選ぶ。一本で歩く日と、二本を切り替える日を分けるだけでも、撮れるものは変わる。

絞りとシャッター:歩きながらの最小限設定

街での可変は多い。だから設定は簡潔にしておく。人物中心の日は開放寄りで、シャッターはぶれない速さを優先する。ディテール中心の日は一段絞って、質感を乗せる。逆光の日は露出補正の方向を先に決める。ハイライトを守るか、シャドーを上げるか。設定を一枚ごとに大きく変えると歩みが止まる。歩みが止まると視線の連続性が切れる。街のテンポに合わせ、設定もテンポ良く刻む。

前後動の一歩:ズームより体の移動で整える

中望遠域のズームを使ってもよいが、前後動の一歩で構図が締まることが多い。被写体との角度が数度変わるだけで、背景の重なりが変わり、不要な線が消える。横移動より前後移動のほうが画の整理に効く。迷ったら半歩前、あるいは半歩後ろ。それで決まらないときだけズームを回せば、歩きと視線が切れない。

歩き方のデザイン:ルート、滞在、反復

知らない街では、十字路から十字路へ等間隔に歩く。知っている街では、三角形に結んだ短いルートを反復する。撮れる場所は必ず偏る。偏りを受け入れ、滞在を増やす。五分、十分、十五分。時間を置くと光がずれ、人が入れ替わり、同じ構図で違う意味の写真が撮れる。反復は偶然を呼び込む。偶然が続くと必然に見える。必然に見える写真は、見る側の記憶に残る。

雨、風、寒暖:気象の質感を拾う

雨上がりの路面は鏡になる。中望遠の浅い被写界深度で、反射の面が柔らかく溶け、主題の輪郭が二重に重なる。風は布と髪を動かし、静止画に時間の流れを入れる。寒い日は吐息が光り、暖かい日は影が短くなる。気象は背景ではなく、主題と同格の要素だ。歩く前に空を見る。歩きながら匂いを嗅ぐ。足音の響きで路面の濡れを知る。五感を繋げると、選ぶ場所が自然に定まる。

ガラスと鏡面:層を重ねるための窓

ガラスは街の断片を重ね合わせる。室内の灯り、外の人影、空の反射。中望遠で反射と透過の比率を調整し、主題をどちらの層に置くか決める。鏡面の柱やビルの外装は、自分の位置をわずかにずらすだけで背景が大きく変わる。反射面は水平垂直が僅かに狂いやすい。端をフレームに入れると歪みが目立つので、面の中央を使うか、端を大胆に切る。

階段、欄干、手摺:反復のリズムで引っ張る

階段は線の反復でリズムを作る。人が一人入ればテンポが生まれ、二人入れば対話が生まれる。欄干や手摺は斜めの導線となり、主題へ視線を誘導する。中望遠はこれらの線を密に重ねられるため、画面に速度感を与えやすい。上りか下りか、右上がりか左上がりか。傾きの方向は写真の感情を左右する。歩く方向と一致させると自然になり、逆らわせると違和感が残る。

看板と書体:言葉の形を写真の骨にする

街は文字でできている。看板の書体は店の人格だ。角丸のゴシックは親しみ、角の立つ明朝は緊張、手描き風はやわらぎ。中望遠で文字の一部だけを切り取ると、意味より形が立ち上がる。意味を消して形を残すと、写真は図形として読まれる。図形として強い写真は、どの国でも同じ強度で伝わる。

人の流れを読む:待つ、合わせる、外す

人の流れには周期がある。信号の切り替わり、電車の到着、店の開店時刻。周期の手前で構図を決め、第一波を待つ。第一波で画面の骨格が合えば、第二波で表情を拾う。外すことも大切だ。主題が来ないことを受け入れて、空のままの構図を残す。空白のフレームは、その場の匂いを運ぶ。

機材の選び方:軽さ、最短撮影距離、手ぶれ補正

街を歩くなら軽さは正義になる。数百グラムの差が千歩後に効いてくる。最短撮影距離が短いレンズは、ディテールへの踏み込みが楽になる。手ぶれ補正は夜の歩留まりを底上げする。明るさだけが正義ではない。明るさ、軽さ、寄れるか、安定するか。自分の歩き方に合わせた一本が、撮れる枚数と密度を同時に引き上げる。

失敗の扱い:歩留まりを恐れない

中望遠はピントが薄い。だから外す。外したからといって歩みを止める必要はない。失敗は歩いた証拠で、密度を上げた副作用だ。歩留まりを気にし始めると、挑戦が減る。挑戦が減ると写真は平坦になる。撮った後で整理すればよい。歩いている間は、選択の数を増やすことだけ考える。

編集の考え方:並べて意味を作る

一枚で完結する写真も、並べると別の意味を持つ。似た構図を三枚重ねると、反復がリズムを作る。違う時間帯の同じ場所を並べると、時間の幅ができる。人物と無人を交互に置くと、呼吸が整う。中望遠で集めた断片は、並びで街の文法になる。編集は撮影の延長であり、撮影は編集の準備だ。

倫理と配慮:静かな視線のために

中望遠は相手に近づかずに撮れる。だからこそ、配慮は先に置く。撮られることを嫌がる人はいる。場所によっては撮影自体が歓迎されない。言葉を交わすべき場面では短く丁寧に伝える。配慮は写真の質を下げない。むしろ視線を澄ませ、歩き方を整える。静かな視線は、結果として写真の説得力を上げる。

反復練習のメニュー:画角を体に覚えさせる

同じ焦点距離で一週間歩く。同じ交差点を時間帯を変えて三回撮る。同じ被写体を距離だけ変えて五通り撮る。難しくない練習を繰り返すと、構図が先に体から出るようになる。体が先に動けば、頭は意味づけに使える。意味づけが整うと、写真はただの偶然から一歩抜け出す。

ケーススタディ1:雨上がりの商店街

路面に残る浅い水膜が看板の色を拾う。85mmで看板の一部と路面の反射を対にする。人が入ったらシャッターを切り、入らなければ反射の線でまとめる。雨の日は傘が画面の上端を飾る。傘の色は主題の色とかぶらせず、補色で隣に置くと絵が立つ。通り過ぎる車のテールランプは、背景の点として扱う。速度を落としたいならわずかにスローシャッターに振る。

ケーススタディ2:駅前の夕景

駅前は周期がはっきりしている。改札からの流れを斜めに受ける位置で135mmを構える。空の色が落ち始め、看板の明かりが立ち上がる時間が狙い目だ。顔よりも歩幅と手の角度を見る。横断歩道の白が点となって並び、人物の黒と交互にリズムを作る。露出は看板の白で決めると締まる。流れが切れたら、階段の手すりだけで一本撮る。空きの写真が流れの写真を支える。

ケーススタディ3:静かな住宅街の午前

静かな場所では音が構図を決める。新聞配達のバイクの音、犬の足音、郵便受けの金属音。音の方向に視線を向け、85mmで角を曲がる人影を待つ。日差しは白壁で跳ね、日陰の人物を薄く照らす。鉢植え、郵便受け、表札。ディテールの並びを正面からではなく、わずかに斜めから圧縮する。生活の匂いを画面に入れると、静かな写真でも温度が出る。

終わりに:中望遠スナップは歩き方の技術

中望遠は、機材の選択というより歩き方の技術に近い。削ぎ落とし、距離を保ち、光を選ぶ。画面に入れるものを減らすほど、伝わるものは増える。歩くテンポ、見る順序、立ち止まる時間。これらを整えると、街は黙って構図を差し出してくる。中望遠レンズは、その差し出された構図を確かに受け取るための道具だ。今日も一本だけ持って歩く。昨日と同じ角で、昨日とは違う一枚に出会うために。