レンズ設計という言葉を聞いて、具体的に何を指すのかすぐに思い浮かびますか?写真や映像の世界では、レンズの設計が作品の仕上がりに直結する重要な要素です。焦点距離、絞り、収差補正、素材の選定、駆動方式まで、すべてが設計思想に基づいて組み立てられています。本記事では、レンズ設計の基本構造から最新トレンドまで、幅広い視点でその仕組みと技術を解説していきます。

レンズ設計の進化で変わる撮影体験 高精度な描写と快適な操作性の秘密

現代のレンズは単なる光学部品ではなく、高精度な工学技術と操作性が融合した撮影ツールです。設計段階で収差をどう抑えるか、素材をどう活かすか、AF駆動をどのように配置するかといった点が、撮影者の表現力や快適さに直結します。この記事では、初心者にもわかりやすく、そして中級者以上にも新たな発見があるよう、レンズ設計における主要な技術と工夫を実例を交えながら解説していきます。

レンズ設計

- 撮影目的に応じたレンズ設計の基本思想

- 光学性能を左右するレンズ構成とガラス素材

- 現代レンズ設計における収差補正技術の進化

撮影目的に応じたレンズ設計の基本思想

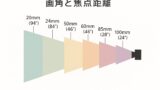

レンズ設計は撮影目的や使用環境に応じて大きく異なります。風景撮影に適した広角レンズ、ポートレートに向いた中望遠レンズ、野鳥やスポーツ撮影に必要な超望遠レンズなど、用途に応じて焦点距離や開放F値の設計方針が変わってきます。また、屋外か室内か、動体か静止か、光量の多寡なども考慮する要素です。例えば暗所での使用を前提とする場合、大口径設計が求められますが、その分レンズは大きく重くなります。一方、スナップ用途では携帯性が重視されるため、コンパクトで軽量な設計が優先されます。こうした要求を満たすため、設計者は焦点距離、口径、絞り構造、鏡筒設計、オートフォーカス機構の搭載可否などを総合的に検討します。また、マウントの制約も大きく影響します。センサーサイズとの関係も重要で、フルサイズ用とAPS-C用ではイメージサークルの大きさが異なり、それが全体の構成にも影響します。結果として、設計者は常に性能、サイズ、コストのバランスを取りながら、限られた要素の中で最適解を導き出す必要があります。撮影者が求める理想像と現実的な設計の妥協点の間で、いかに最大限の性能を引き出すかが、レンズ設計者の腕の見せ所となります。

光学性能を左右するレンズ構成とガラス素材

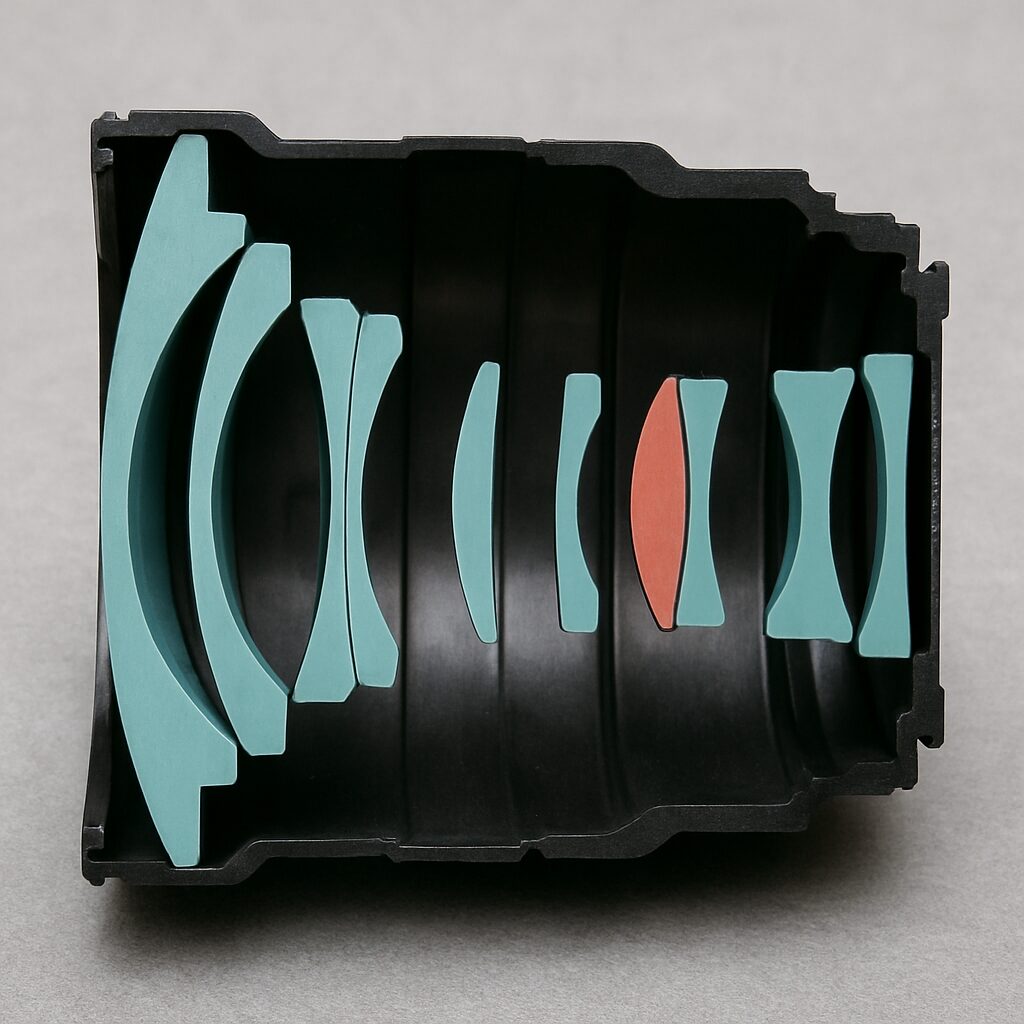

レンズの光学性能は、内部の構成枚数や配置、使用される硝材によって大きく左右されます。単純な凸レンズだけで高画質を得ることは難しく、複数のレンズを組み合わせることで色収差や球面収差、非点収差などの問題を抑える設計がなされます。現代の高性能レンズでは10群15枚以上の複雑な構成も珍しくなく、その中には異常低分散(ED)ガラスや蛍石レンズ、非球面レンズが組み込まれています。これらの素材はコストが高く加工も難しいですが、収差補正能力が極めて高いため、特に高級レンズに多用されます。非球面レンズは、球面収差だけでなくディストーションやコマ収差も効率的に補正できるため、特に広角レンズやズームレンズでその効果を発揮します。また、硝材の選定には屈折率やアッベ数といった特性が考慮され、光の波長ごとのズレをいかに抑えるかが重要なポイントになります。さらに、レンズのコーティングも性能に直結します。最新のナノコーティングやASCコートなどは、逆光下でのフレアやゴーストの発生を大幅に抑え、透明感のある描写に貢献します。こうした高度な素材と構成技術の結晶が、現代レンズの高い描写力を支えています。

現代レンズ設計における収差補正技術の進化

現代のレンズ設計において最も重要な要素のひとつが収差補正です。収差とは理想的な像と現実に結ばれる像のズレを意味し、種類としては球面収差、コマ収差、非点収差、歪曲収差、色収差などがあります。これらを補正するために、設計者は様々なレンズ形状や素材を組み合わせ、最適な光の経路を追求します。かつては経験と試作に頼っていた設計も、現在ではコンピュータによる光線追跡シミュレーションが主流となり、非常に高精度な補正が可能になりました。また、デジタルカメラとの連携により、カメラ側で補正を行うことも一般化していますが、基本はレンズ本体でできる限りの収差補正を目指すのが設計方針となります。特に近年の高画素センサーはわずかな収差も描写に影響を与えるため、よりシビアな設計が求められています。例えば広角レンズでは周辺までシャープな描写を確保する必要があり、そのために非球面レンズやフローティング構造が用いられます。望遠レンズでは色収差と重量バランスの両立が課題であり、軽量化のための蛍石レンズや高屈折率ガラスの採用が進んでいます。このように収差補正は、描写性能、操作性、携帯性すべてに関わる重要な設計課題であり、レンズ開発の核心部分を成しています。

写真表現を支えるレンズ設計の裏側

- 焦点距離と画角が決定するレンズ設計の骨格

- 収差補正と画質の両立を実現する技術革新

- ミラーレス時代のレンズ設計に求められる適応力

焦点距離と画角が決定するレンズ設計の骨格

レンズ設計の出発点は焦点距離と画角の設定にあります。焦点距離が短ければ広角となり、長ければ望遠となりますが、これは単に被写体との距離感を表すだけでなく、ボケの大きさや遠近感の圧縮効果にも直結します。例えば広角レンズでは被写体の距離感を強調でき、遠近感が大きく表れますが、そのぶんディストーションの影響も顕著になるため、光学設計では歪曲収差をいかに抑えるかが大きな課題となります。一方、望遠レンズは背景を大きくボカすことができる反面、色収差や軸上収差が目立ちやすくなり、収差補正のために特殊低分散ガラスを複数使う必要が出てきます。また、ズームレンズの場合は、広角端から望遠端までの焦点距離範囲内で安定した画質を実現することが求められ、複雑な可動構成と緻密な補正機構が不可欠です。焦点距離の設計はまた、センサーサイズとも密接に関係しており、フルサイズとAPS-Cでは同じ焦点距離でも画角が異なるため、それぞれに最適化された設計が必要です。さらに、焦点距離が長くなるほど鏡筒全体の長さや重量も増すため、重心バランスや手ブレ補正機構の搭載をどう設計に組み込むかも重要な要素となります。

収差補正と画質の両立を実現する技術革新

レンズ設計において収差補正は最も重要なテーマのひとつです。収差とは理想的な像と実際に得られる像とのズレを意味し、球面収差、コマ収差、非点収差、色収差、歪曲収差など多くの種類があります。これらを補正しなければ、中心と周辺で画質が大きく変化したり、色ズレやボケの乱れが発生してしまいます。現代のレンズ設計では、非球面レンズや特殊低分散ガラス、さらには蛍石レンズなどを駆使し、これらの収差を極限まで抑えています。とくにデジタルカメラが高画素化したことで、微細な収差も描写に悪影響を与えるようになり、収差補正技術の精度がさらに重要になっています。非球面レンズは従来の球面では補正できなかった複数の収差を一枚で補正できる利点があり、特に広角系ズームレンズで多用されています。一方、色収差に対しては異常低分散ガラスや蛍石が用いられます。これらの素材は加工が難しくコストも高いですが、高級レンズでは必要不可欠な要素です。また、最近ではレンズ設計段階からデジタル補正を前提にすることで、物理設計の負担を減らしつつ、全体の性能を最適化するアプローチも一般化しています。このように、収差補正の技術革新は写真表現の質を根本から支える重要な進歩です。

ミラーレス時代のレンズ設計に求められる適応力

ミラーレスカメラの普及により、レンズ設計の常識は大きく変わりました。最大の変化はフランジバックの短縮により、後玉をセンサーに近づけられるようになったことです。これにより、特に広角レンズでは光の入射角をより垂直に近づけられ、周辺光量の低下や色かぶりといった問題を大幅に軽減できるようになりました。また、全長の短縮や軽量化が可能になり、携帯性に優れた高性能レンズが次々と登場しています。加えて、ミラーレス特有の高精度なAFユニットと組み合わせることで、レンズ側にはリニアモーターやステッピングモーターなどの静音かつ高速な駆動系が求められるようになっています。さらに動画撮影にも対応するため、ブリージングの抑制やフォーカスシフトの低減も重要な設計課題となっています。ミラーレス専用設計のレンズは、こうした新しいニーズを前提にゼロから設計できるため、より自由度の高い光学設計が可能になります。たとえばRFマウントやZマウントのようにマウント径が広い場合、より大口径で周辺まで高い光学性能を持つ設計が現実的になります。これまで不可能とされていたF1.2クラスの高性能広角レンズが実用化されているのはその証左です。ミラーレスという新しい土壌が、レンズ設計者にとって多くの可能性をもたらしているのは間違いありません。

レンズ設計が左右する描写性能の核心

- 理想の描写を実現するための焦点距離設計と光学配置

- レンズ構成における収差対策と素材選定の重要性

- 時代とともに変わるレンズ設計思想とトレンドの推移

理想の描写を実現するための焦点距離設計と光学配置

レンズ設計における出発点は、どのような描写を実現するかという目的に基づいて決定されます。その中でも焦点距離は設計の骨格をなす重要な要素であり、画角の広さ、遠近感の圧縮、被写界深度、ボケ味などの要素に直接影響します。例えば広角レンズは広い範囲を写せる反面、画面周辺での歪曲収差が問題となりやすいため、それを補うために非球面レンズや対称型構成が用いられることが多くなります。望遠レンズでは色収差や像の流れといった問題が目立つため、異常低分散ガラスや蛍石などの素材による補正が設計の中心になります。焦点距離を決めた後、レンズ群をどのように配置するかで、ピントの合う範囲や描写の個性が決まります。単焦点レンズでは構成をシンプルにして高画質を追求する一方、ズームレンズでは可動式の構成群によって多様な画角を実現する必要があり、そのぶん補正項目も増えるため複雑な設計が求められます。また、フォーカスブリージングの抑制や最短撮影距離の短縮など、設計には静止画だけでなく動画での使用も考慮されるようになってきました。焦点距離や画角に基づいた基本構造の選定は、最終的なレンズの描写特性を左右するもっとも根本的な設計方針であり、どのような用途を想定するかによって最適な答えが異なるという特性を持っています。

レンズ構成における収差対策と素材選定の重要性

レンズの描写性能を大きく左右するのが収差の存在であり、それをいかに補正するかが光学設計の肝になります。収差には球面収差、コマ収差、非点収差、色収差、歪曲収差などさまざまな種類があり、それぞれが画面の中心から周辺までの描写に影響を与えます。特にデジタル時代になってからはセンサーの高画素化が進んだことで、微細な収差も顕在化しやすくなり、レンズの性能が以前よりも厳しく評価されるようになりました。このため、設計者は従来よりもさらに多くの補正手段を取り入れる必要があり、非球面レンズや異常低分散ガラス、さらには蛍石や高屈折率ガラスなど、さまざまな素材を適材適所で使い分ける工夫が求められます。非球面レンズは1枚で複数の収差を補正できるため、小型化にも貢献しますが、加工精度が高くなければ逆に画質に悪影響を及ぼします。色収差を抑えるためには、アッベ数の異なるガラスを組み合わせるアポクロマート設計が効果的であり、特に望遠レンズでは高い効果を発揮します。また、素材の選定だけでなく、レンズ配置や群構成によっても補正効果は変わってきます。複数の収差を同時に補正するには、光路全体のバランスを取りながら、シミュレーションと実写検証を繰り返す作業が必要であり、設計者の経験と技術が問われる部分です。

時代とともに変わるレンズ設計思想とトレンドの推移

レンズ設計は時代とともに大きく変化してきました。フィルムカメラ時代には、コンパクトさや機械式制御との親和性が重視され、設計の自由度には多くの制約がありました。しかしデジタルカメラの登場によってセンサー特性に最適化された設計が可能になり、特に周辺光量の確保や色収差の低減など、デジタルに特化した性能が求められるようになりました。また、レンズ単体の光学性能だけでなく、カメラボディと連携したデジタル補正によって、物理的に難しかった補正も可能になり、設計の幅が広がっています。さらにミラーレス化によってフランジバックが短くなったことで、レンズ後群をセンサーに近づけられるようになり、特に広角レンズの設計自由度が飛躍的に向上しました。その結果、かつては実現が難しかった大口径高性能レンズや、小型軽量ながら高画質なレンズが次々と登場しています。また動画対応としての静音AFやフォーカスブリージングの抑制、電子制御による絞りやフォーカス制御など、要求される性能も多様化しています。こうした背景の中で、レンズ設計は単なる光学設計にとどまらず、システム全体との調和や将来のアップデート性まで見据えた統合的なものへと変化しており、これからのレンズはますます複雑化しながらも、よりユーザー本位の進化を遂げていくと考えられます。

まとめ

レンズ設計は、描写性能や機能性を高めるために光学技術と機械設計を融合させた高度な作業です。焦点距離や絞り値の設定はもちろん、収差補正や色再現の最適化、さらに製品の軽量化や操作性まで、複数の要素が相互に関わり合いながら進められます。近年は高解像センサーに対応するため、周辺まで高画質を維持する設計が求められ、非球面レンズや異常低分散ガラスなど特殊素材の使用が一般的になっています。さらに、動画撮影に対応するための静音AFやフォーカスブリージングの抑制など、要求される設計要素は多様化しており、単なる光学機器ではなく、撮影スタイルに直結する重要な装備となっています。レンズ設計は常に進化しており、撮影者の期待に応えるための技術革新がこれからも続いていくでしょう。