焦点距離という言葉を聞いたことがあっても、具体的に何を意味し、どのように写真に影響を与えるのか分からない方も多いのではないでしょうか。焦点距離はレンズ選びや構図の組み立てにおいて非常に重要な要素であり、被写体との距離感や背景の写り方、さらには写真全体の雰囲気まで大きく左右します。この記事では、焦点距離の基本から、画角との関係、ボケや圧縮効果とのつながりまで、実例を交えながら分かりやすく解説していきます。

焦点距離で変わる写真表現の世界 被写体に合わせた最適な選び方

焦点距離を理解することは、写真の仕上がりを大きく変える力になります。どんな被写体にどの焦点距離を使えばよいかを知っていれば、構図の幅が広がり、意図通りの一枚を撮ることができます。広角、標準、望遠といった焦点距離の違いが生む写真の変化を理解し、目的や撮影環境に応じた最適なレンズ選びができるようになることが、撮影の成功に直結します。本記事ではその考え方と効果を具体的に解説していきます。

焦点距離とは何か

-

- 焦点距離が変わると写り方がどう変化するのか

- 焦点距離と画角の関係とは

- 焦点距離によるボケや圧縮効果の違い

焦点距離が変わると写り方がどう変化するのか

焦点距離とは、レンズの中心からイメージセンサーまでの距離のことを指し、ミリメートル単位で表されます。たとえば50mmレンズであれば、レンズの主点からセンサーまでの距離が50mmという意味です。焦点距離が短くなると広角になり、より広い範囲が写るようになります。一方で焦点距離が長くなると望遠になり、被写体をより大きく写すことができます。この変化により、同じ場所から撮影しても、レンズの焦点距離によって構図や背景の写り方が大きく異なります。たとえば広角レンズでは背景が広く写り込み、被写体との距離感も強調されるため、遠近感のある写真になります。それに対して望遠レンズでは背景が圧縮されて見えるため、被写体が背景に対してより密接しているような印象になります。また、焦点距離が変わることで画角も変化し、24mmの広角レンズでは対角画角が約84度もあるのに対して、200mmの望遠レンズでは約12度程度と非常に狭くなります。この画角の違いは、撮影者の意図に応じて構図を決めるうえで非常に重要な要素になります。さらに、焦点距離によって撮影距離の自由度も異なります。広角レンズでは被写体に接近しても画面に全体を収めることができますが、望遠レンズでは一定の距離を取らなければフレームに収まらないという制約が生じます。つまり、焦点距離を変えるということは、単に拡大率を変えるだけでなく、画面の印象や構図全体を大きく左右する選択でもあります。したがって、被写体やシーンに応じて適切な焦点距離のレンズを選ぶことが、写真表現の幅を広げるうえで非常に重要なのです。

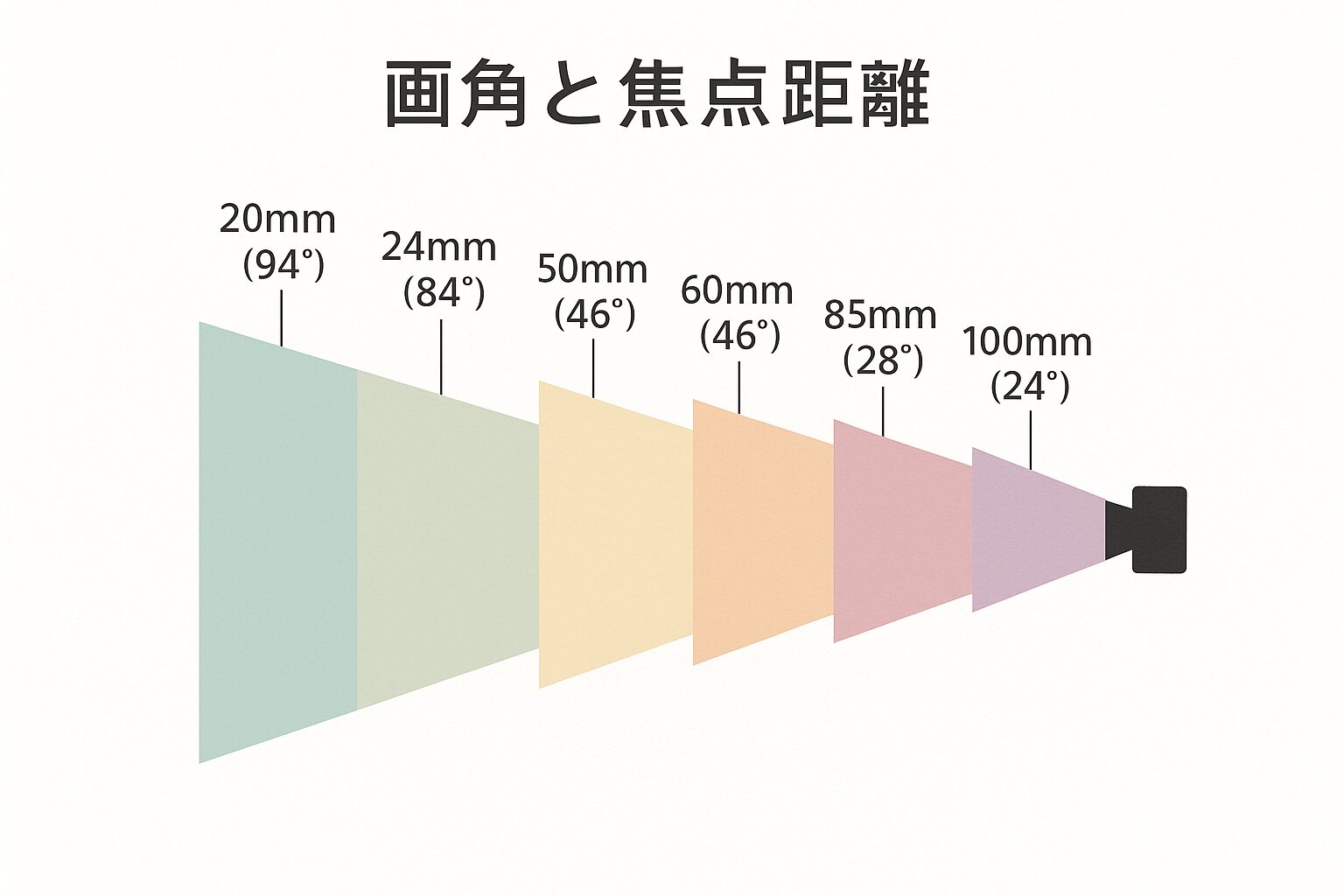

焦点距離と画角の関係とは

焦点距離と画角には密接な関係があります。画角とは、レンズが写せる範囲の広さを角度で表したもので、焦点距離が短いほど広く、長いほど狭くなります。たとえば、35mmフルサイズセンサーの場合、焦点距離24mmでは約84度という広い画角を持ち、風景や建築物などをダイナミックに収めるのに適しています。これに対して焦点距離200mmのレンズでは画角は約12度と非常に狭くなり、被写体をクローズアップしたり、背景を整理して主題を強調したい場面に向いています。APS-C機などセンサーサイズが小さいカメラでは、焦点距離の実質的な画角はさらに狭くなります。これはセンサーサイズによって画像の切り取られる範囲が変わるためであり、いわゆる「クロップ効果」と呼ばれるものです。たとえばAPS-C機で50mmレンズを使用すると、実質的な画角はフルサイズの80mm相当程度になります。したがって、同じ焦点距離でも使うカメラによって得られる画角は異なり、これを踏まえてレンズを選ぶことが求められます。なお、ズームレンズでは焦点距離を連続的に変化させることができるため、画角も滑らかに調整可能です。このような機能は、被写体との距離が限られていたり、瞬時の対応が求められる撮影シーンで非常に有利です。一方、単焦点レンズは焦点距離が固定されているものの、その画角に最適化された設計により、高画質で自然な描写が得られるという特長を持っています。どちらのタイプを選ぶかは撮影スタイルによりますが、画角と焦点距離の関係を理解しておくことで、構図設計や機材選びにおいて的確な判断ができるようになります。

焦点距離によるボケや圧縮効果の違い

焦点距離が変わると、写真におけるボケや圧縮効果も大きく変化します。まずボケについてですが、一般的に焦点距離が長いほど背景のボケは大きくなります。これは同じF値でも被写界深度が浅くなり、ピントの合っていない部分がより滑らかにボケるためです。たとえば、50mm F1.8よりも135mm F2.8のほうが、背景が大きくボケやすく、主題を浮かび上がらせやすくなります。この性質を活かして、ポートレートや動物写真などでは中望遠から望遠のレンズがよく使われます。一方、広角レンズでは被写界深度が深くなりやすく、背景までくっきり写ってしまうため、ボケを活かした表現にはあまり向いていません。次に圧縮効果ですが、これは焦点距離が長くなることで背景と被写体の距離が縮んだように見える現象を指します。たとえば遠くの山を背景に人物を撮影する場合、広角では山が小さく写ってしまいますが、望遠では背景がグッと引き寄せられて迫力ある構図になります。この圧縮効果は風景写真や鉄道写真などで活用され、遠くの背景を印象的に写す手法として知られています。ただし、圧縮効果を得るためにはある程度の距離を確保する必要があり、近接撮影には向いていません。逆に広角レンズでは遠近感が強調されるため、被写体が手前にあると極端に大きく見え、背景が遠くに引っ込んで見えることになります。このように、焦点距離は単なるズーム倍率を決めるだけでなく、写真の雰囲気や奥行き感、ボケの表現力にも大きな影響を与えます。したがって、目的に応じて適切な焦点距離を選択することが、写真の完成度を高めるうえで極めて重要なのです。

焦点距離の基本と写真表現への影響

- 焦点距離の違いによって写真の構図がどう変わるか

- 焦点距離と被写界深度の関係

- 焦点距離と遠近感・圧縮効果の関係

焦点距離の違いによって写真の構図がどう変わるか

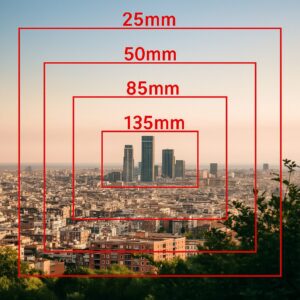

焦点距離が変わることで、写真の構図や見え方は大きく変化します。たとえば24mmや28mmといった広角レンズでは、広い範囲を写すことができるため風景や建築の撮影に向いています。広角レンズは遠近感が強く表現され、手前の被写体が大きく、奥の背景が小さくなることで、立体感や奥行きを感じさせる効果があります。50mmの標準レンズは人間の視野に近く、自然なパースペクティブが得られるためスナップやポートレートにも適しています。一方、85mmや135mmの中望遠レンズになると、被写体との距離をある程度とった上で自然な表情を引き出すことができ、背景も整理しやすくなるためポートレートに非常に重宝されます。さらに200mmや300mmといった望遠レンズになると、被写体を大きく切り取ることが可能となり、遠くの被写体も手元に引き寄せるように写すことができます。構図の自由度が広がる一方で、画角が狭くなるためフレーミングの精度が求められるようになります。また、ズームレンズで焦点距離を調整しながら構図を組み立てる場合でも、単に画角だけでなく背景の圧縮やボケの具合も変化するため、焦点距離の選択が構図の設計に直結する重要な要素となります。構図を考える際には、どの範囲を写すかだけでなく、背景との距離感や主題の見せ方にも注意を払いながら、最適な焦点距離を選ぶことが求められます。焦点距離を理解することで、写真表現に一貫性が生まれ、撮影意図をより的確に伝えることが可能になります。

焦点距離と被写界深度の関係

焦点距離と被写界深度は密接に関係しています。被写界深度とは、ピントが合っているように見える範囲のことを指し、これが浅いと背景が大きくぼけ、深いと背景までくっきり写るという違いが出てきます。焦点距離が短くなると、たとえば24mmや35mmなどの広角レンズでは、被写界深度が深くなりやすいため、ピントを合わせた被写体の前後まで比較的くっきりと写ります。そのため、風景撮影など被写体全体にピントを合わせたい場合に向いています。一方で、85mmや135mmといった中望遠、さらには200mmを超える望遠レンズになると、被写界深度は浅くなり、背景が大きくぼけて主題を際立たせることが可能になります。特にポートレート撮影においては、人物を際立たせながら背景を滑らかにぼかすことで、立体感と柔らかい印象を引き出すことができます。ただし、被写界深度は焦点距離だけでなく、絞り値や撮影距離とも関係があります。たとえば同じ85mmでも、F1.4で撮影すれば被写界深度は非常に浅くなり、F8に絞れば深くなります。また、被写体に近づけば近づくほど被写界深度は浅くなり、遠ざかるほど深くなります。これらの要素を組み合わせて被写界深度を調整することで、写真の印象を自在にコントロールすることができます。焦点距離を選ぶときには、この被写界深度との関係を理解し、どのように背景をぼかすか、どれだけ主題に目を引かせるかといった撮影意図を明確にすることが重要です。

焦点距離と遠近感・圧縮効果の関係

焦点距離が異なることで、写真の中に表れる遠近感や圧縮効果が大きく変わります。広角レンズを使用すると、近くの被写体が大きく写り、遠くの背景が小さくなるため、遠近感が強調されて被写体同士の距離感が大きく見えるようになります。たとえば、人物を広角レンズで至近距離から撮ると、鼻や手などが強調される一方で耳や後頭部は小さく見えるなど、いわゆるパースが強くかかった写真になります。これは風景撮影などで広がりを表現したいときには有効ですが、人物撮影では顔が歪んで見えることもあるため注意が必要です。逆に望遠レンズでは圧縮効果が発生し、被写体同士の距離が縮まったように見えます。たとえば鉄道写真や山岳風景などで、遠くの背景をぐっと引き寄せて迫力を出したいときに、200mm以上の焦点距離が効果的です。この圧縮効果により、背景と主題が密接に関係して見えるようになり、構図全体に統一感を持たせることができます。また、背景のボケとも相まって、主題を引き立てつつ奥行きを抑えた視覚効果を与えることが可能になります。このように、焦点距離を選ぶことで、同じ被写体であっても写真の印象をまったく異なるものに変えることができ、意図的に空間の広がりを見せたり、逆に要素を密接に集約して見せたりと、表現の幅が広がります。撮影する前に焦点距離が与える遠近感や圧縮効果の影響を理解し、どう見せたいかを意識したうえでレンズを選ぶことが、完成度の高い写真につながります。

焦点距離で変わる写真の世界

- 焦点距離による構図の変化と表現の違い

- 焦点距離と背景のぼけの関係

- 焦点距離が与える圧縮効果と奥行き感の演出

焦点距離による構図の変化と表現の違い

焦点距離は写真の印象を決定づける最も重要な要素の一つです。焦点距離が短くなる、すなわち広角になるほど、画角が広くなり、被写体の周囲まで広く写すことができます。そのため風景写真や建築写真など、広がりを表現したい場面に向いています。広角レンズを使うと、被写体に近づいた際にパースペクティブが強調され、遠近感が際立つ表現が可能になります。これにより、手前の被写体は極端に大きく、奥にある背景は小さく写ることで、視覚的なインパクトを生むことができます。逆に焦点距離が長くなる、つまり望遠になればなるほど、画角が狭まり、フレームに入る範囲は限られてきますが、そのぶん被写体を引き寄せて強調することができるようになります。たとえばスポーツや動物写真では、離れた場所からでも迫力ある構図を作り出すことが可能です。また、背景の要素を整理することで被写体の存在感を際立たせることもできます。標準域とされる50mm前後の焦点距離では、人間の肉眼に近い自然な見え方が得られるため、スナップ撮影や日常の記録に適しており、どんな被写体でも違和感のないバランスの取れた写真が得られます。焦点距離を変えることで構図だけでなく被写体との関係性や表現意図も変わるため、写真を撮る前にどのように伝えたいかを明確にすることが求められます。焦点距離の違いは単なる拡大縮小の問題ではなく、視点そのものを切り替える作業に近く、レンズを通して何をどこまで見せるかという選択に直結しています。構図の工夫と焦点距離の組み合わせにより、同じ被写体であってもまったく異なる世界観を描くことができるのです。

焦点距離と背景のぼけの関係

焦点距離が変わると被写界深度、つまりピントが合っているように見える範囲が大きく変化し、それにより背景のぼけ方も大きく影響を受けます。一般的に、焦点距離が長くなるほど被写界深度は浅くなり、背景がより大きくぼける傾向があります。たとえば50mmのレンズではある程度の背景ぼけが得られますが、135mmや200mmといった中望遠や望遠レンズになると、背景が大きくぼけて被写体だけが浮かび上がるような写真になります。これは背景との距離が相対的に広がり、また望遠レンズの特性としてピント面の前後が急激にぼけていくためです。このぼけの効果はポートレート撮影で特に重視され、被写体の顔や表情を強調するために、あえて長めの焦点距離を使って背景を整理するという手法が取られることが多くあります。一方で、広角レンズでは被写界深度が深くなりやすく、背景までくっきりと写ることが多いため、背景の情報を積極的に写真に取り込みたい場面で使われます。たとえば風景写真や街並みの記録などでは、背景の描写も大切な要素になるため、焦点距離が短いレンズが適しています。また、背景のぼけは絞り値や撮影距離の影響も受けますが、焦点距離が長くなるほど少ない絞り値でも大きなぼけを得やすくなるという点は、表現上の大きな利点になります。背景のぼけをどれだけ強く出すか、あるいは背景まで詳細に写すかによって、写真の伝える内容が変わるため、焦点距離の選択は非常に重要です。被写体と背景の関係性をどのように見せたいのかを意識して、焦点距離を選ぶことが理想的な写真表現につながります。

焦点距離が与える圧縮効果と奥行き感の演出

焦点距離の違いは、被写体同士の距離感や写真の奥行きの印象にも大きな影響を与えます。焦点距離が長くなると、被写体と背景の距離が圧縮されて見える現象が起きます。これは圧縮効果と呼ばれ、被写体と背景が実際の距離以上に近く感じられるようになるため、写真に独特の迫力や密度感をもたらします。たとえば山を背景にした人物写真では、望遠レンズを使うことで人物の背後にある山がグッと引き寄せられ、壮大なスケール感を演出することができます。逆に広角レンズでは、手前の被写体が大きく、奥の背景が小さく写ることで遠近感が強調されます。これにより空間が広く感じられ、奥行きのある構図になります。たとえば室内の撮影や狭い場所では、広角レンズを使うことで空間を広く見せることができ、建築物の内部をダイナミックに表現することが可能です。この遠近感と圧縮効果の違いを理解して使い分けることで、写真の表現は大きく変わります。被写体同士の距離感を縮めて密度のある画面にしたい場合には望遠を選び、空間の広がりや奥行きを強調したい場合には広角を選ぶというように、焦点距離は視覚効果の設計において重要な役割を果たします。また、焦点距離を変えることでカメラの設置位置も変わるため、背景の入り方や撮影者との距離感にも影響を与えます。構図の意図に応じて焦点距離を使い分けることが、写真に説得力と完成度をもたらす鍵となります。

まとめ

焦点距離は写真の印象を左右する極めて重要な要素です。広角では画角が広がり、空間の広がりや遠近感が強調されるため風景や建築に適しています。標準域の焦点距離では人間の視覚に近い自然な写りが得られ、スナップや日常の記録に向いています。中望遠から望遠にかけては背景の圧縮や被写体の切り取りに優れ、ポートレートやスポーツ撮影などで活用されます。また、焦点距離が長くなるほど背景のぼけが大きくなり、主題を際立たせる効果も得られます。一方で、被写体に近づいても画面に収めやすい広角や、遠くの被写体を引き寄せる望遠など、それぞれの焦点距離には明確な役割があります。撮影意図に応じて最適な焦点距離を選ぶことは、構図作りだけでなく被写界深度や圧縮効果など多くの面で作品の完成度を高める要素となります。焦点距離の理解が深まれば、カメラの可能性を最大限に活かすことができ、あらゆる撮影シーンでより意図的な写真表現が実現できるようになります。