Canon EFレンズは、かつて一眼レフ時代を象徴する存在でした。しかし、時代は進み、ミラーレスカメラが主流となった今、従来の設計が持つ限界が浮き彫りになりつつあります。本記事では、最新カメラとの組み合わせで見えてくるEFレンズ特有の課題と、実際の撮影現場で直面する問題点について詳しく解説します。

Canon EFレンズのデメリット 最新カメラで浮かび上がる描写の限界と対応策

長年にわたり高い信頼を集めてきたCanon EFレンズですが、現代の撮影スタイルや技術進化に完全に対応できるわけではありません。ここでは、画質面での限界やミラーレス運用時に現れる課題を具体的に掘り下げ、それらにどう向き合うべきか、対応策を含めてわかりやすく紹介していきます。

Canon EFレンズのデメリット

-

- ミラーレス時代に取り残されたマウント規格の宿命

- 重量とサイズが機動性を損なう理由

- 最新技術への非対応がもたらす表現力の限界

ミラーレス時代に取り残されたマウント規格の宿命

Canon EFレンズはかつて一眼レフ時代において非常に高く評価されていたマウント規格であり、その描写力や堅牢性において多くのプロフェッショナルやハイアマチュアから支持を集めてきましたが、現代においてはその利点が逆に足かせとなる場面も増えております、まず第一に挙げられるのがミラーレスカメラへの非対応という問題であり、Canonが新たに導入したRFマウントがミラーレス専用に最適化されていることから、EFレンズをそのまま装着するためにはアダプターを介する必要があり、このアダプター使用によって物理的なサイズが増大し、結果としてカメラシステム全体のコンパクトさというミラーレス本来の利点が失われてしまいます、さらにこのアダプター運用による制限は、電子接点の互換性問題やオートフォーカス性能の低下といった実用面でのデメリットをもたらすことが多く、特に動画撮影や高速連写を多用する場面では顕著なパフォーマンス低下を引き起こすことがあります、またEFレンズは設計が一眼レフ時代に最適化されているため、最新の光学設計や新素材の活用がなされていないモデルも多く、これがRFレンズとの比較において画質面や収差補正、周辺光量の維持において劣っていると感じる原因となります、特にミラーレスではセンサー面に近い位置でレンズ設計を最適化することで性能向上を図っているため、EFマウントでは構造的に不利な点が否めません、このようにCanon EFレンズは過去の遺産として高い完成度を誇る反面、現代のニーズに対して柔軟に適応することが難しくなっており、今後ミラーレス市場の拡大に伴ってその地位を維持するのは困難といえます。

重量とサイズが機動性を損なう理由

Canon EFレンズの多くは一眼レフ時代に設計されたものであり、その構造はミラーボックスを前提とした設計になっていることから、レンズの後部をセンサーから一定の距離に保つ必要がありました、この物理的制約により、結果的にレンズ全体の長さが増し、大口径の望遠やズームレンズでは特に顕著なサイズと重量が求められることとなります、そのため持ち運びやすさを重視するユーザーにとっては、EFレンズのサイズ感や重さは明確なデメリットとなり得ます、特に登山や旅行、スナップ撮影など機動力が求められるシーンでは、カメラシステム全体が大きく重くなることによって、長時間の撮影における身体的な負担が増し、撮影そのものの意欲を削ぐ要因ともなります、さらにレンズのバランスが悪くなりがちで、軽量ボディのカメラに装着した際には前方に重心が偏り、手持ち撮影時のブレを引き起こしやすくなるという問題もあります、また三脚使用時においてもその重量ゆえに安定性を確保するためにより大型で堅牢な三脚が必要になることから、機材全体の負担が増える傾向があります、さらにEFレンズはズームリングやフォーカスリングのトルクが重めに設定されているモデルも多く、俊敏な操作が求められる場面ではストレスを感じやすく、同様の焦点距離を持つRFレンズと比較した際に操作性の面でも見劣りしてしまいます、こうした一連の要素は単に数値的なスペックだけでは表れにくいものの、実際の運用においては確実に撮影者の身体的・精神的な負担となり、ひいては撮影効率や作品のクオリティにも悪影響を及ぼす恐れがあるため、Canon EFレンズの重量とサイズは看過できない重要なデメリットであるといえます。

最新技術への非対応がもたらす表現力の限界

Canon EFレンズは1987年に登場して以来、長年にわたって数多くのモデルが展開されてきましたが、その多くは設計時点における技術的制約の中で最適化されているため、現代における最新の技術革新には対応できていないケースが目立ちます、たとえば瞳AFや顔認識AFといった高度なオートフォーカス技術に対しては、EFレンズ単体では最大限の性能を発揮できず、ミラーレス機との組み合わせにおいてはアダプター経由での使用となるため、レスポンスの低下や精度の不安定さが生じる場合があります、また動画撮影において重要となるステッピングモーターやナノUSMといった静音性と滑らかな動作が求められる技術についても、古いEFレンズでは非対応のものが多く、音が入り込むことで編集作業に支障をきたしたり、スムーズなフォーカス送りが困難になることがあります、さらに絞り制御の滑らかさや電子接点の情報伝達速度なども、RFレンズと比較すると旧世代のままであり、特にハイブリッドな撮影スタイルを求める現代のユーザーには不満の残る点となっています、このようにEFレンズはその歴史的な意義や過去の実績こそ評価されるべきものですが、今日のように高度な画像処理技術や自動制御機能が一般化している時代においては、それらにフルに対応できる機材を選ぶことが重要であり、EFレンズではもはやそれが困難となりつつあります、つまり、EFレンズの非対応が生む表現力の限界は、単なる数値スペックの問題ではなく、実際の創作活動において撮影者の選択肢を狭め、結果として作品の可能性を削ぐことにつながる深刻な要素といえます。

時代と共に浮き彫りになるCanon EFレンズの課題

- RFマウント登場によるEFレンズの技術的な限界

- 旧設計がもたらす携行性と操作性の不利

- 現代的表現に対応できない旧世代仕様の弊害

RFマウント登場によるEFレンズの技術的な限界

Canon EFレンズは長年にわたって高性能な交換レンズとして親しまれてきましたが、近年登場したRFマウントの急速な普及により、その技術的な限界が明確になってきました、EFレンズは一眼レフカメラを前提とした設計であるため、ミラーレス構造に最適化されたRFレンズと比較すると、電子通信の速度や情報量において劣る場面が多くなります、特にオートフォーカスの精度や速度はRFレンズに比べて一歩劣っており、ミラーレスカメラにアダプターを介して使用する際にはその差がより顕著になります、さらにEFレンズは最新のAF技術である瞳検出AFやトラッキングAFへの対応に限界があり、高速で正確な被写体追尾が求められるシーンではパフォーマンスが大きく低下する恐れがあります、また電子的な絞り制御やデータ転送においても設計の古さが影響しており、最新カメラボディとの連携では挙動の不安定さや微妙なラグが発生することがあります、これらの問題はプロフェッショナルの現場において致命的なミスにつながりかねず、より信頼性の高いRFレンズへの移行を加速させる一因となっています、このようにRFマウントの登場によりEFレンズの技術的な限界が浮き彫りになりつつあり、将来的にEFマウントが段階的に終息へと向かうことは避けられない状況となっています。

旧設計がもたらす携行性と操作性の不利

Canon EFレンズは一眼レフ用に設計されているため、その構造自体が重量とサイズの増大を前提としており、現代の軽量コンパクトな撮影スタイルには馴染みにくいという問題があります、とりわけ大口径ズームレンズや望遠レンズでは全体重量が1キロを超えるモデルも多く、三脚を併用しなければ安定した撮影が難しい場面が少なくありません、こうした重量は長時間の手持ち撮影において大きな負担となり、特に屋外での移動を伴う撮影や、旅先でのスナップなどにおいてはその携行性の低さが顕著なデメリットとなります、またEFレンズはボディとのバランスが悪くなりやすく、特に軽量なミラーレス機との組み合わせでは前傾しやすくなり、撮影時の安定性を損ねる要因となります、加えてズームリングやフォーカスリングの回転トルクが重い傾向にあるため、迅速なフォーカシング操作が必要な撮影シーンではレスポンスに不満を感じることもあります、これに対して最新のRFレンズは、軽量化と操作性の向上を同時に実現するよう設計されており、撮影者の意図に即応する俊敏な操作感を提供しています、EFレンズはその堅牢性と光学性能においては依然高い評価を得ていますが、その旧式設計による機動力と操作性の不利は、現代のフットワーク重視の撮影スタイルにおいて看過できない問題であり、ユーザーのストレスや撮影効率に直結する欠点となっています。

現代的表現に対応できない旧世代仕様の弊害

Canon EFレンズが抱えるもう一つの大きな課題は、現代的な映像表現や撮影スタイルに十分に対応できない点にあります、例えば動画撮影においては滑らかなフォーカス送りや静音性が求められますが、古いEFレンズではステッピングモーターやナノUSMといった静音駆動機構が搭載されていないモデルが多く、フォーカス時に駆動音がマイクに入り込んでしまうという問題が頻発します、また動画撮影時に絞り値をスムーズに変化させる必要がある場面でも、EFレンズの一部はステップ式の制御であり、露出変化が目立ちやすくなってしまいます、こうした仕様の古さは動画だけでなく静止画撮影においても不利となり、特に現代のAI被写体認識や被写体追尾AFといった高度な撮影支援機能との組み合わせでは、レンズ側の応答性や制御速度がボトルネックとなって本来の性能を引き出せないことがあります、さらにRFマウントではレンズ内部にコントロールリングを備えたモデルが多く、露出補正やISO感度の調整などを直感的に行える利便性がありますが、EFレンズにはそうした最新の操作インターフェースが一切搭載されておらず、カメラ側の操作に依存する必要があるため、スピードや柔軟性の面で劣ってしまいます、このようにCanon EFレンズは、その登場当初においては革新的な存在でしたが、現在の高度化された映像表現のニーズに応えるには設計が古く、求められる性能を十分に発揮できない場面が多く存在します、結果として作品づくりの自由度を制限し、撮影者の創造性を発揮する妨げとなっている点が最大の弊害と言えるでしょう。

Canon EFレンズが抱える時代遅れの影響と実用面での障害

- 将来的なサポート終了リスクと中古市場の不安定性

- EFレンズ特有の修理・メンテナンス上の問題

- 初心者にとっての取り扱い難易度と導入障壁

将来的なサポート終了リスクと中古市場の不安定性

Canon EFレンズの最も大きなデメリットの一つとして、今後のサポート終了リスクとそれに伴う中古市場の価格変動があります、CanonはすでにRFマウントに注力しており、EFマウントの新製品は事実上打ち切られた状態にあります、このことはEFユーザーにとって深刻な問題であり、将来的にメーカー修理や部品供給が終了する可能性が高まっていることを意味しています、特にプロフェッショナル用途や長期間使用を前提とするユーザーにとって、メンテナンスが難しくなることは非常に大きな不安材料となります、また中古市場においても不安定な価格変動が起こりやすくなっており、以前は高値で取引されていた人気EFレンズも、現在では徐々に値崩れが始まっている傾向があります、この背景にはRFマウントへの移行を進めるユーザーが増加していることが影響しており、EFレンズを手放すユーザーが増えることで供給過多となり、需要とのバランスが崩れてきているのです、その結果、レンズの資産価値が減少し、長期的な所有や再販を見越した購入判断がしにくくなっています、さらに将来的にカメラ本体の対応が減ることで、EFレンズを活用するためには必ずアダプターが必要となる場面が増え、それにより撮影現場での信頼性や利便性が損なわれる恐れもあります、このようにEFレンズは、技術的には優れていても市場の変化とメーカーの方針転換によって、資産価値の維持や安心して使い続けることが難しくなってきている現状が見逃せないデメリットと言えます。

EFレンズ特有の修理・メンテナンス上の問題

Canon EFレンズはその堅牢な構造や高い光学性能により多くのユーザーに信頼されてきましたが、長期使用を前提とした場合においては修理やメンテナンスに関していくつかの深刻な問題を抱えています、まず第一に、製造終了モデルが増えている影響で、交換用部品の在庫が減少しており、特定のモデルではメーカー修理を断られるケースが発生し始めています、特に古いLレンズや特殊構造を持つズームレンズなどでは内部ユニットの摩耗やカビ、バルサム切れといった不具合が起きた際に、修理不可能または非常に高額な費用が発生する場合があります、またEFレンズの多くは防塵防滴仕様ではあっても、長年の使用によりシーリングの劣化が進行するため、防滴性能が低下しやすくなります、加えてマウント部分の接点劣化や絞り制御ユニットの不具合など、電子制御部分に関するトラブルも発生しやすくなり、電子回路の交換が必要な場合は対応できるサービス拠点も限られてきています、さらにEFレンズは構造的に分解と調整が難しいモデルが多く、町の修理店などでも対応を断られる例が少なくありません、このような事情から、長く使い続けたいと考えるユーザーにとっては将来的な維持管理コストが大きな負担となる可能性があります、こうした修理リスクはプロユーザーのみならず趣味で本格的な撮影をする層にも影響を及ぼしており、今後EFレンズを選択する際にはこの点を十分に考慮する必要があります。

初心者にとっての取り扱い難易度と導入障壁

Canon EFレンズはその歴史と豊富なラインナップにより多くの魅力を持っていますが、初心者にとっては逆にそれが取り扱いの難しさや導入時のハードルの高さにつながるという問題があります、まず第一にEFレンズは一眼レフ用として設計されているため、本体と組み合わせる際に大きさや重量のバランスが悪くなりやすく、持ち運びやすさや操作性の面で初心者にとっては不便を感じやすいです、さらに操作系もレンズごとにクセがあるものが多く、マニュアルフォーカス時のトルク感やフォーカスリングの位置などが直感的でない場合があり、撮影に慣れていない初心者にとっては扱いづらさを感じる場面が多くなります、また最近のRFレンズや他社のミラーレス用レンズでは、初心者向けに設計されたカスタムボタンやガイド機能が搭載されていることが多いのに対し、EFレンズにはそういったサポート機能が存在しないため、学習コストが高くなる傾向があります、加えてカメラ本体がミラーレスである場合、EFレンズを使用するには必ずマウントアダプターが必要となり、その接続や設定にも手間がかかります、アダプターを介することでAFの速度が遅くなることや、稀に動作が不安定になるケースもあるため、機材トラブルに慣れていない初心者にとっては安心して使えないという不安要素にもなります、このようにCanon EFレンズは性能面では優れているものの、初心者が気軽に使い始められる仕様とは言えず、初めてのレンズ選びにおいては慎重な検討が求められる点が大きなデメリットとなっています。

EFレンズに潜む画質面での課題とは

- 最新センサーとの相性で見える解像力の限界

- 色収差や周辺減光などの光学的弱点

- 画像処理で補正しきれない描写のクセ

最新センサーとの相性で見える解像力の限界

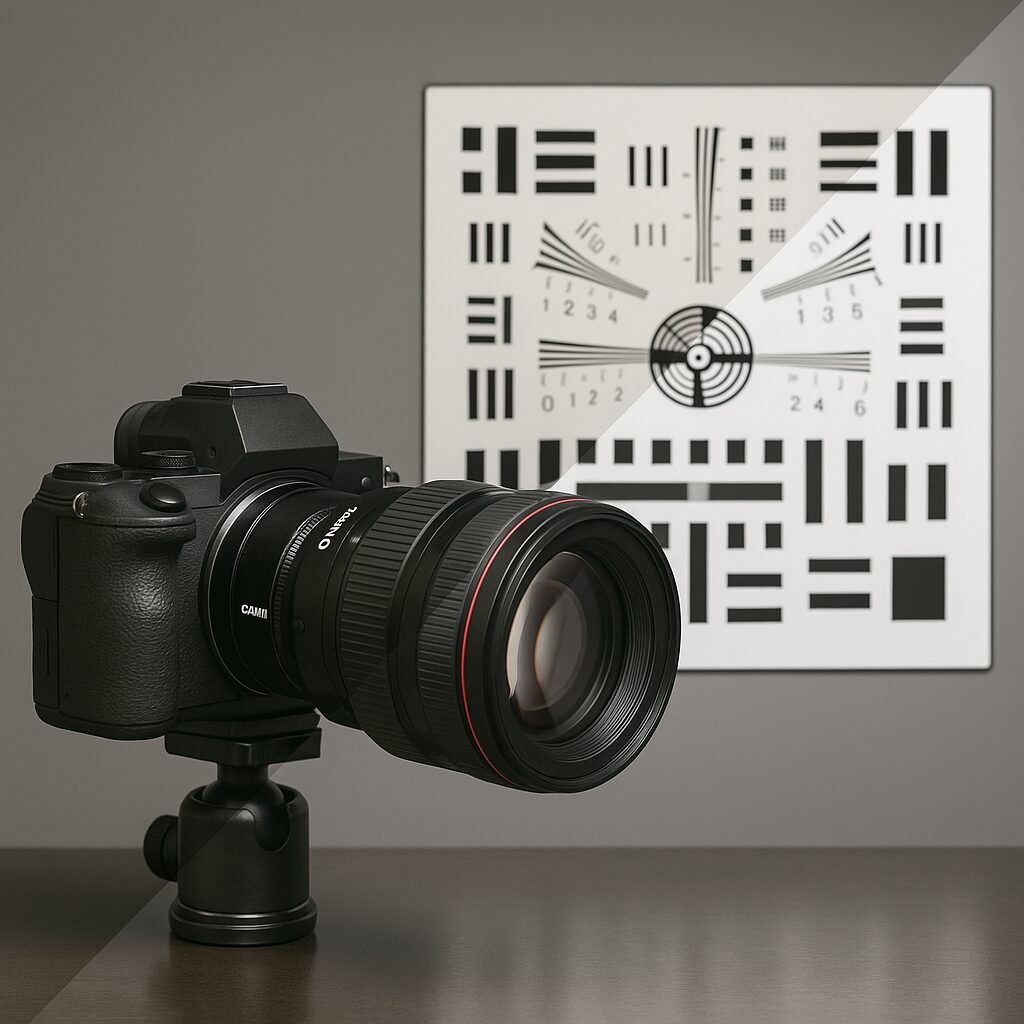

Canon EFレンズは長年にわたり多くのユーザーから支持されてきましたが、最新の高画素センサーとの組み合わせでは画質面での限界が浮き彫りになる場合があります。特に5000万画素を超えるような高解像度センサーを搭載したEOS Rシリーズなどの最新ボディとEFレンズをEF-EOS Rアダプター経由で組み合わせると、レンズ側の解像性能がセンサーに追いつかず、画像のシャープさやディテールの再現性が不足して感じられることがあります。こうした現象は特に画像の四隅で顕著になりやすく、古い設計のEFレンズでは周辺画質の低下が見受けられることがあります。もちろん、レンズによっては依然として高い描写性能を誇るものもありますが、光学性能がセンサーの進化に対応しきれていないケースでは、画像の精細さに不満を感じるユーザーも少なくありません。EFレンズが設計された当時と現在では、カメラの解像力に対する要求が大きく変わっているため、旧世代のレンズではその要求に応えきれない可能性がある点は無視できません。また、デジタル補正技術が進化しているとはいえ、根本的な光学性能の限界をカバーしきれるわけではなく、特に風景や建築物などディテールが重要となる撮影では、その差が画像に如実に現れることになります。

色収差や周辺減光などの光学的弱点

Canon EFレンズの多くは一眼レフ時代の設計に基づいているため、光学補正に頼らざるを得ない場面が存在します。特に色収差や周辺減光、歪曲収差などは、広角系や望遠系のレンズにおいて顕著に現れる傾向があり、こうした現象は撮影条件によっては作品全体のクオリティに悪影響を与えることがあります。現代のRFレンズがミラーレスカメラのフランジバックの短さを活かした設計で高度な補正機構を取り入れているのに対し、EFレンズは設計上の制約からこうした補正に限界がある場合が多いです。また、周辺減光についても開放付近で撮影すると光量が落ち、画像の端が暗くなってしまう現象が頻繁に発生します。もちろん、カメラ内のデジタル補正やRAW現像ソフトである程度の調整は可能ですが、それでも補正処理には限界があり、特にJPEGでの撮影や処理時間を短縮したい場合には実用性に影響を与えることになります。色収差に関しても、強い逆光や高コントラストのシーンでは、被写体の輪郭に紫や緑のフリンジが出やすくなり、作品の完成度を下げてしまうことがあります。このように、EFレンズには光学性能の面で現代の撮影ニーズに完全に応えられない部分があることを意識し、用途に応じて慎重に使い分ける必要があります。

画像処理で補正しきれない描写のクセ

Canon EFレンズには、個体ごとに微妙に異なる描写のクセが存在する場合があり、これが画像全体の統一感や再現性に影響を与えることがあります。特にポートレートや風景写真など、色の再現性やボケ味が重視されるシーンでは、そのクセが意図しない印象を与えてしまうことがあります。例えば、逆光時にコントラストが落ちやすかったり、フレアやゴーストが発生しやすかったりするEFレンズは、意図的に効果を活かす場合を除き、仕上がりの安定性に欠ける可能性があります。また、画像処理によってこうしたクセを補正しようとしても、元の描写特性を完全に均一化することは難しく、編集工程が煩雑になるというデメリットも生じます。さらに、古いEFレンズではコーティング技術の進化が反映されておらず、最新のRFレンズに比べて耐逆光性能や色再現性で差が出ることもあります。ボケ味についても、口径食や年輪ボケといった要素が被写体の美しさを損なうケースがあり、柔らかな描写を求める場合には不向きと感じるユーザーも存在します。加えて、EFレンズでは各レンズごとの色味やコントラストの傾向が異なるため、複数のレンズを併用した撮影では一貫した色調が得られにくくなることもあり、後処理での調整が不可欠になります。これらの特徴を把握したうえで、EFレンズの活用方法を考えることが、より高品質な作品づくりにつながります。

まとめ

Canon EFレンズは長年の信頼性と豊富なラインナップで多くのユーザーに支持されてきましたが、現代の高性能センサーを搭載したミラーレス機との組み合わせでは、画質面でいくつかの課題が浮上しています。特に高解像度センサーとの相性による解像力の不足や、色収差・周辺減光といった光学的な弱点、さらには画像処理でも補正しきれない描写のクセなどが挙げられます。こうしたデメリットを把握したうえで、用途に応じたレンズ選びや補正手法を工夫することが求められます。