USB Power Delivery対応のカメラ機材が増える中で、長時間の動画撮影やタイムラプス撮影を安定して行うには、確実な給電手段が不可欠です。USB Power Deliveryは、従来の給電方法では不可能だった高出力を実現し、電源不足による撮影中断を防ぐ新たな選択肢として注目されています。本記事では、USB Power Deliveryを活用した安定運用のポイントや、バッテリー選び、ケーブルの注意点について具体的に解説します。

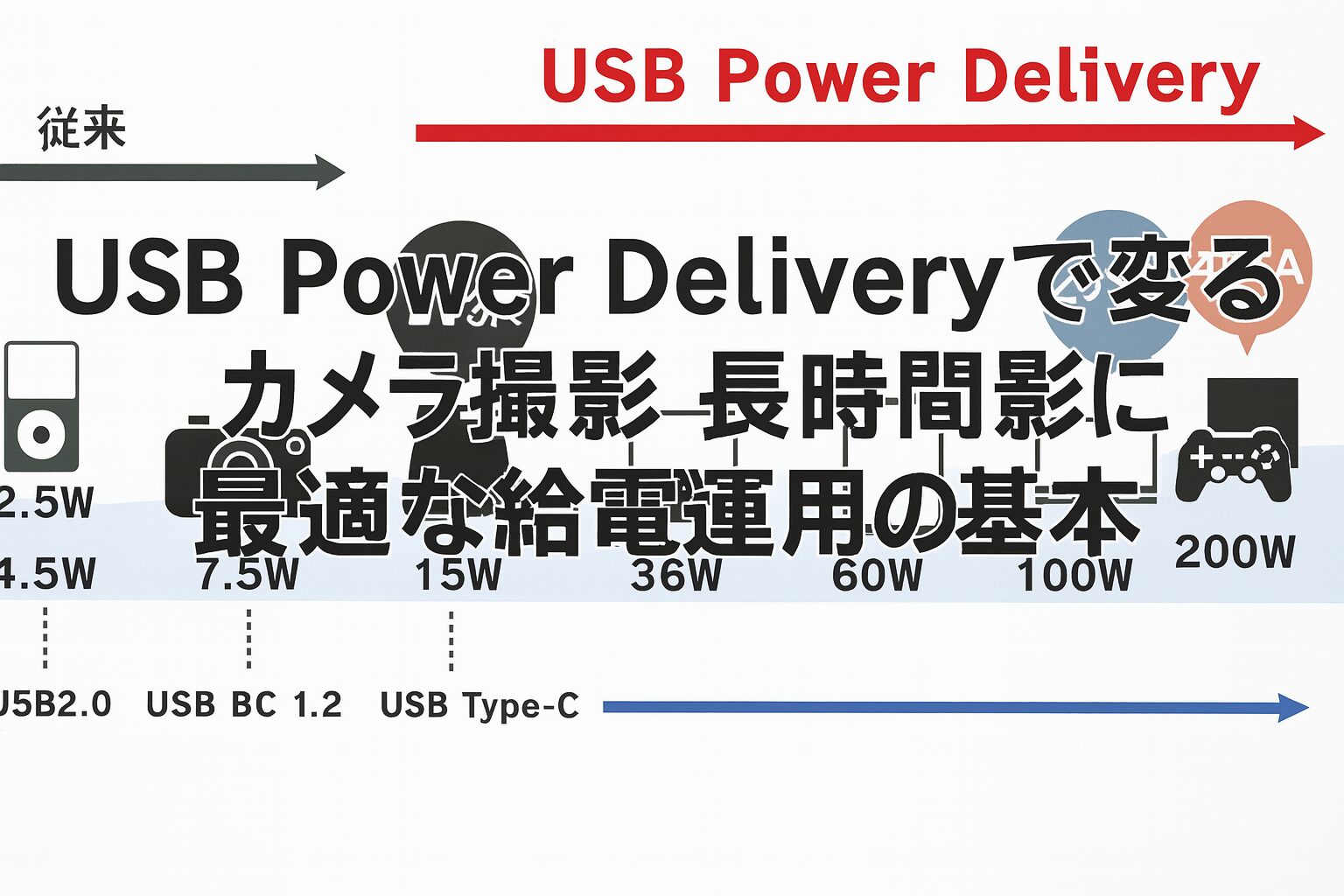

USB Power Deliveryで変わるカメラ撮影 長時間撮影に最適な給電運用の基本と実践

長時間のカメラ撮影において、電源供給の安定性は撮影成功の鍵となります。USB Power Deliveryは、コンパクトな接続でありながら高出力を供給できる技術として、多くの現場で導入が進んでいます。ですが、実際に使用するためには、対応機材の正確な把握やケーブル・バッテリーの適切な選定が不可欠です。本記事では、USB Power Deliveryを使ったカメラ運用における実用的な知識と失敗を防ぐための具体策をお伝えします。

USB Power Delivery

- カメラ機材におけるUSB Power Deliveryの重要性と適合基準

- 実際の撮影現場におけるUSB PD給電の安定性と注意点

- USB PD対応バッテリーとケーブルの選び方と誤解されがちな落とし穴

カメラ機材におけるUSB Power Deliveryの重要性と適合基準

USB Power Delivery、通称USB PDは、近年のカメラ運用において非常に重要な電力供給方式となってきました。従来のUSB規格とは異なり、USB PDでは最大で100Wまでの高出力給電が可能であり、ノートパソコンやゲーム機、そしてミラーレスカメラなどの高電力機器に対しても安定した電源供給が行えます。特にキヤノンやソニー、富士フイルムなどの主要メーカーでは、USB PD対応のカメラを多数ラインナップしており、バッテリー切れのリスクを軽減しながら長時間の動画撮影やタイムラプス撮影を行えるようになりました。ただし、ここで重要なのは単にUSB-C端子を搭載しているからといって、すべての機器がUSB PDに対応しているわけではないという点です。カメラ本体側がUSB PDに対応していなければ、たとえPD対応バッテリーやケーブルを用いても規定の電圧が通らず、最悪の場合には「給電されているように見えるが実際には内部バッテリーが消耗している」という事態も起こり得ます。また、USB PDには5V、9V、12V、15V、20Vといった電圧段階があり、カメラによっては15V給電でのみ動作が安定する機種も存在するため、バッテリー側がその電圧を出力可能かという点も必ず確認する必要があります。さらに、USB PDの仕様では電圧・電流・方向を通信によって動的に調整するため、対応していないケーブルを用いると給電が開始されないケースが多々あります。したがって、PD対応と明記されたケーブルを選ぶことはもちろん、eMarkerという認証チップが内蔵されたケーブルであるかも確認が必要です。このように、USB PDの運用は単なる規格ではなく、実際にはカメラ本体、電源バッテリー、ケーブル、電圧条件のすべてが適合してはじめて正常動作するという構造になっているため、適当に組み合わせるだけでは安定運用は望めません。正しい理解と適切な機材の選定があってこそ、USB PDの恩恵を最大限に享受できるのです。

実際の撮影現場におけるUSB PD給電の安定性と注意点

USB Power Deliveryによる給電は、理論上は高効率かつ安定した電力供給を実現する方式とされていますが、実際の撮影現場ではいくつかの注意点が存在します。まず、USB PD給電が安定するかどうかは、バッテリーの状態や温度、ケーブルの品質などに大きく依存します。たとえば、夏場の屋外撮影などでモバイルバッテリーが高温状態になると、保護回路が働き出力が不安定になったり、給電そのものが停止するケースがあります。また、USB PDにはNegotiationと呼ばれる通信手順があり、バッテリーとカメラがそれぞれの給電条件を交渉してから初めて電力が流れますが、このプロセスがうまく行かなかった場合、表面的にはケーブルが刺さっていても、実際には全く給電されていない状態となることがあります。さらに問題となるのがケーブルの長さと品質です。一般的なUSB-Cケーブルでも、長さが1メートルを超えると電圧降下が起きやすくなり、15V以上の給電が必要なカメラでは不安定になる可能性があります。実際に、多くの現場で「給電されているはずなのにバッテリーが減る」「突然シャットダウンする」というトラブルが報告されており、その原因の多くはケーブルがPD非対応だったり、温度によるバッテリー出力制限であったり、あるいはUSB PDのNegotiationが失敗していたケースです。また、長時間録画時やタイムラプス撮影時には、ケーブルの接触不良や振動による抜けが致命的になるため、物理的にケーブルを固定するアクセサリーやカメラ側にL字ケーブルを使用してテンションを逃がす工夫も必要になります。これらの対策を講じないままUSB PD給電を使用すると、むしろトラブルの原因になることが多く、特にプロ用途では信頼性の高い給電が最優先されるため、無線給電やカプラー方式との併用を視野に入れた複合運用が現実的です。

USB PD対応バッテリーとケーブルの選び方と誤解されがちな落とし穴

USB Power Deliveryによるカメラ運用を安定させるには、対応バッテリーとケーブルの正しい選定が不可欠です。まずバッテリーですが、スペック表にUSB PD対応と明記されているだけでは不十分で、実際に何V・何Aの出力が可能かを必ず確認する必要があります。特にキヤノンやソニーの一部機種では15V/3Aの安定供給が必要となるため、12Vや9Vまでしか出ないPDバッテリーでは十分な給電が行えません。また、USB PD対応とされるバッテリーの中には、出力ポートが1つしかないものや、PD出力と通常USB出力が兼用になっており、誤って通常のUSBポートに接続するとPD給電がなされないというケースもあります。このような仕様の違いに気づかず使用した結果、給電できているつもりで撮影を進め、途中でカメラがシャットダウンするという事例は少なくありません。ケーブルに関しても同様で、USB PD対応をうたっていても、実際にはeMarkerチップが内蔵されておらず、5V/3Aの低電力しか通せない製品が出回っています。特に安価なケーブルでは内部配線の品質にばらつきがあり、電圧降下や発熱によって長時間の使用に耐えられないものもあります。そのため、メーカーが明示的に15V/3A対応と記載しているケーブルを選び、できれば信頼性の高いブランド製品を選定するのが望ましいです。さらに見落としがちなのが、カメラ本体側の設定やファームウェアの対応状況です。一部のカメラではUSB PD給電を有効化する設定がメニュー内にあり、これをオンにしない限りPD電源を接続しても通常充電にしかならない仕様のものもあります。こうした点を事前に確認せずにUSB PD給電を試みた結果、給電できなかったと誤認し、機器の不具合と誤解されることがあるため、仕様の理解は非常に重要です。USB PDは確かに強力で便利な給電方式ですが、仕組みを誤解したまま使うと逆に致命的なトラブルの原因にもなりかねません。

USB Power Deliveryで変わるカメラ電源運用の常識

- USB PD対応機材の基本構成と選定ポイント

- モバイルバッテリー運用における実践的な安定性の確保方法

- 失敗例から学ぶUSB PD運用の落とし穴とその回避策

USB PD対応機材の基本構成と選定ポイント

USB Power Deliveryをカメラ運用に活用する際、まず確認すべきは使用するすべての機材がUSB PDの規格に対応しているかという点です。USB PDは最大で20V、5A、つまり100Wの高出力が可能な給電規格ですが、カメラ本体がその出力を受け入れる設計でなければ、いくら高性能なバッテリーを用いても正しく給電されません。まず最初に行うべきは、カメラ側のUSB端子が単なるUSB充電用ではなく、PDに対応しているかをメーカーの公式仕様で明確に確認することです。次にモバイルバッテリーを選ぶ際には、出力ポートの数や電圧・電流の制限、そして実際にどのプロファイルに対応しているかという点を把握する必要があります。特に注意したいのは、15V出力に対応しているかという点です。多くのカメラ機種では、9Vでは撮影中にバッテリーが減っていく一方で、15Vが安定給電の要件になっているケースがあり、12V止まりのバッテリーでは運用に支障が出ます。また、ケーブルに関しても単にUSB-C形状であることだけで判断せず、必ずPD対応を明記し、eMarkerチップが内蔵されているかどうかも確認することが重要です。eMarkerは高電圧・高電流を安全に通すための認証チップであり、これが入っていないケーブルでは20Vどころか15Vですら給電されないこともあります。さらに、カメラ本体側の仕様によっては、USB PD接続後に給電設定を有効化しなければならない場合もあり、ファームウェア更新の有無や設定メニューの確認も忘れてはいけません。すべての構成要素がPD対応であり、かつ出力プロファイルが一致していることで初めて、USB PDによる安定した給電が実現します。安易な組み合わせやスペックの読み違いによって、給電が不安定になるケースは少なくなく、慎重に選定することがカメラ運用におけるトラブル回避の基本になります。

モバイルバッテリー運用における実践的な安定性の確保方法

USB PDによるカメラ運用では、実際の撮影現場で安定して給電ができるかどうかが重要になります。バッテリーのスペックやケーブルの性能がいくら優れていても、現場で機材が不安定になれば致命的な失敗につながります。まず最初に意識すべきはバッテリーの残量と発熱管理です。USB PDに対応したモバイルバッテリーでも、内部温度が一定以上になると安全のために出力を制限する機種が多く、夏場の屋外撮影では給電が止まることがあります。そのため、バッテリー本体を日陰に置く、冷却ファンを併用する、長時間の連続運用を避けるなどの工夫が必要になります。次に重要なのが物理的な接続の安定性です。USB-C端子は便利で小型ですが、反面、カメラの動きや三脚の振動によって緩みや抜けが生じやすいため、ケーブルを固定するアクセサリーや、L字型のコネクタを活用してテンションがかかりにくい設置を心がけることが求められます。また、長時間録画やライブ配信では、PD給電が断続的に遮断されるようなことがないよう、USB PDプロファイルを常時確認しながら動作するバッテリーを選ぶと安全です。一部のバッテリーでは、一定時間ごとに再ネゴシエーションが発生し、その際に給電が一時的に切断される仕様のものがあります。これが原因で撮影が中断するケースもあるため、実績のあるブランドの製品を選び、事前にテスト運用を行うことが非常に重要です。USB PDは高出力が可能な分、リスクも大きいため、ただ使えるかどうかだけで判断せず、安定動作のための知識と対策を講じたうえで本番撮影に臨む必要があります。USB PD給電の安定性は、撮影の成否を左右する重大な要素であり、信頼性を確保するためには電力面と物理面の両方から対策を行うべきです。

失敗例から学ぶUSB PD運用の落とし穴とその回避策

USB PDをカメラ運用に導入した多くのユーザーが一度は直面するのが、給電しているはずなのにバッテリーが減っていく、あるいは突然シャットダウンしてしまうという問題です。このようなトラブルの多くは、接続機器同士の仕様不一致に起因しており、特に多いのが15V給電に対応していないバッテリーやケーブルを用いたケースです。USB PDは5Vから20Vまで複数のプロファイルを持ち、機器同士がネゴシエーションを行って最適な電圧を決定しますが、安価なバッテリーや非対応ケーブルを用いるとこの交渉が成立せず、最も低い5Vでしか給電されないことがよくあります。その結果、カメラは消費電力に見合う電力を得られず、内部バッテリーを併用する状態になり、表面上は給電されているように見えても実際にはバッテリーを消耗していくことになります。また、PD対応と記載された機材でも、USB-Aポートしかない製品や、PDのプロファイルが制限されている製品では、カメラとの相性問題が発生することがあります。さらに、給電を開始した直後は安定していても、使用中に再ネゴシエーションが行われた際にカメラが給電モードから充電モードに切り替わり、そのまま撮影が継続されると、突然バッテリー切れになるという例も報告されています。これらを回避するためには、カメラ側・バッテリー側・ケーブル側のすべてについて実機検証を行い、動作実績のある構成を把握しておくことが不可欠です。特に長時間の撮影では、開始時だけでなく、30分後や1時間後にも正常に給電されているかを確認する必要があり、短時間のテストだけで運用可能と判断するのは危険です。USB PDは確かに便利な規格ですが、その特性と制限を理解したうえで慎重に扱わなければ、かえって不安定な運用を招きかねません。

USB Power Deliveryを活かしたカメラ運用の徹底攻略

- USB PDの基本とカメラにおける対応状況の見極め方

- 現場での運用を安定させるバッテリーとケーブルの選び方

- 実践トラブルとその回避策から学ぶUSB PD運用の勘所

USB PDの基本とカメラにおける対応状況の見極め方

USB Power Deliveryは、USB-C端子を通じて高出力給電を実現する規格であり、一般的な5Vだけでなく9V、12V、15V、20Vなど多段階の電圧に対応し、最大100Wの電力供給が可能です。これにより、ノートPCやゲーム機などの高消費電力デバイスだけでなく、カメラ機材への給電も現実的となり、特に長時間撮影や動画記録、ライブ配信において有効な手段として注目されています。ただし、USB-C端子を搭載しているからといって、そのすべてがUSB PDに対応しているわけではありません。カメラ本体のUSB-C端子が単なるデータ転送専用である場合や、充電専用でPD給電には非対応なモデルも多く存在し、運用前には必ず仕様を確認する必要があります。また、PD対応をうたっていても、対応する電圧プロファイルが機種ごとに異なるため、9Vまでしか受け付けないモデルと15Vが必須なモデルでは、選ぶバッテリーやケーブルに大きな違いが出てきます。特にCanonやSonyの一部機種では、15V3Aが安定動作の条件となっており、12V止まりのモバイルバッテリーでは、動作はするものの撮影中にバッテリーが減っていくというトラブルが発生します。さらに、USB PDはNegotiationという仕組みで給電条件を双方向で確認するため、片方でも規格非対応の機器やケーブルが含まれていると、給電が開始されなかったり、5Vの低出力しか供給されないこともあります。したがって、USB PDによる給電をカメラ機材で安定させるためには、本体のPD対応状況、要求される電圧・電流、ファームウェアバージョン、設定項目の有無、そして周辺機材との組み合わせに対する理解が必要不可欠です。見た目や接続端子の一致だけで運用を判断するのではなく、PD規格の基本を押さえたうえで機種ごとの特性を正確に見極めることが、スムーズなUSB PD運用の第一歩になります。

現場での運用を安定させるバッテリーとケーブルの選び方

USB PDを現場で安定的に運用するには、バッテリーとケーブルの選定が非常に重要です。まずバッテリーについてですが、単にPD対応と記載されている製品であっても、その出力プロファイルまで確認しなければ実際に使用するカメラにとって十分な電力が供給できないケースがあります。たとえば、バッテリー側が15V出力に非対応の場合、カメラ本体が15V3Aを要求していても9Vや12Vでの給電となってしまい、撮影中にバッテリー残量がじわじわと減っていくという問題が起きます。また、バッテリーのポート数にも注意が必要で、複数のポートを同時に使うとPD出力が制限される設計の製品も多く見受けられます。特にUSB-Aポートを併用した場合、USB-C PD側の電力が減少することがあるため、撮影中は単独でPDポートのみを使用するように運用を徹底した方が安全です。次にケーブルですが、USB PD対応と記載があるだけでは不十分で、内部にeMarkerというチップが内蔵された認証ケーブルを選ばなければなりません。eMarkerなしのケーブルでは最大でも3Aまでしか流れず、高電圧機器では給電が成立しないケースがあります。さらに、ケーブルの長さも重要で、2メートル以上の長さになると内部抵抗が増加し、電圧降下が起きやすくなります。その結果、出力側が15Vでもカメラには13Vしか届かず、動作が不安定になることもあります。また、物理的な固定も忘れてはいけません。USB-C端子は細く抜けやすいため、L字コネクタやケーブルクランプを用いて接続部にテンションがかからないようにすることで、振動や引っかかりによる接続不良を防ぐことができます。これらの対策をすべて講じたうえで初めて、USB PDによる安定的な給電が可能になります。選定においては、価格やスペックの数字だけで判断せず、実機テストやユーザー評価も参考にしながら、長時間の撮影でも安心できる構成を組むことが求められます。

実践トラブルとその回避策から学ぶUSB PD運用の勘所

USB PD運用における実際のトラブルは多岐にわたり、安定して給電できていたはずの構成で突然シャットダウンが起きたり、撮影中にカメラが高温エラーで停止するなどの事例も報告されています。これらの原因の多くは、バッテリーの発熱とそれに伴う出力制限に起因します。特に真夏の屋外撮影では、バッテリーが内部温度制限を超えると自動的に出力電圧を下げる、または給電を停止するよう設計されているため、何の前触れもなくカメラの電源が落ちるという最悪の結果を招くことがあります。この対策としては、バッテリーを直射日光から避けて冷却する、風通しの良い場所に設置する、冷却ファンを併用するなどの温度管理が重要です。また、バッテリーとカメラがPD通信を再交渉するタイミングで一時的に給電が停止し、その間にカメラが内部バッテリーでの駆動に切り替わり、予期せぬ電力不足でシャットダウンする例もあります。さらに、ケーブルの抜けや接触不良によってPD給電が一時的に止まり、復旧しないまま撮影が中断するという事例も多発しています。これを防ぐには、ケーブルにテンションがかからないようにルーティングし、三脚やジンバルなどの構造に合わせたL字コネクタや固定アクセサリーを導入することが有効です。加えて、撮影開始前に接続状態と出力プロファイルを実際に確認し、15Vで安定的に通電しているかを目視や専用チェッカーで確認しておくとより安全です。また、機材によってはPD給電を有効化する設定がメニュー内に隠れていることがあるため、事前にファームウェアを最新にして設定項目を確認することも忘れてはいけません。これらのトラブルは一見すると予測不能に見えますが、すべて事前の知識と準備によって未然に防げる問題です。USB PDによる運用を成功させるには、スペックや理論値だけに頼らず、実際の撮影環境を想定したシミュレーションと確認作業を徹底することが鍵になります。

まとめ

USB Power Deliveryは、カメラ撮影における給電方式を一新する技術です。特に長時間の動画収録やライブ配信など、安定した電源供給が求められる現場において、従来のモバイルバッテリーやACアダプターに代わる信頼性の高い選択肢となっています。ただし、その恩恵を確実に得るためには、単にUSB-C端子で接続すれば良いというわけではなく、カメラ本体がUSB Power Deliveryに対応しているかどうかの確認と、それに合った電圧と電流を安定して出力できるバッテリーの選定が必要です。また、ケーブルにはeMarker内蔵などのPD認証が求められるため、仕様に準拠した製品を選ぶ必要があります。さらに、炎天下での使用によるバッテリーの出力制限や、再ネゴシエーションによる給電停止など、現場で発生しやすいトラブルにも注意が必要です。これらを回避するには、事前に仕様を熟読し、実機での動作確認を行ったうえで、安定動作が実証された構成で運用することが重要です。USB Power Deliveryは万能ではないものの、正しい知識と準備をもって運用すれば、非常に強力な電源ソリューションとしてカメラ撮影の現場に大きな安心感をもたらしてくれます。