ズーム比という言葉を聞いたことはあっても、それが撮影にどう影響するのかを正確に理解している方は少ないかもしれません。ズーム比とは、レンズがどれだけ広角から望遠まで対応できるかを示す数値であり、1本のレンズで多彩な画角をカバーできる利便性を意味します。写真を始めたばかりの方でも、ズーム比の仕組みを理解することで、レンズ選びがぐっと楽になります。この記事では、ズーム比の基礎から実際の撮影への応用までをわかりやすく解説します。

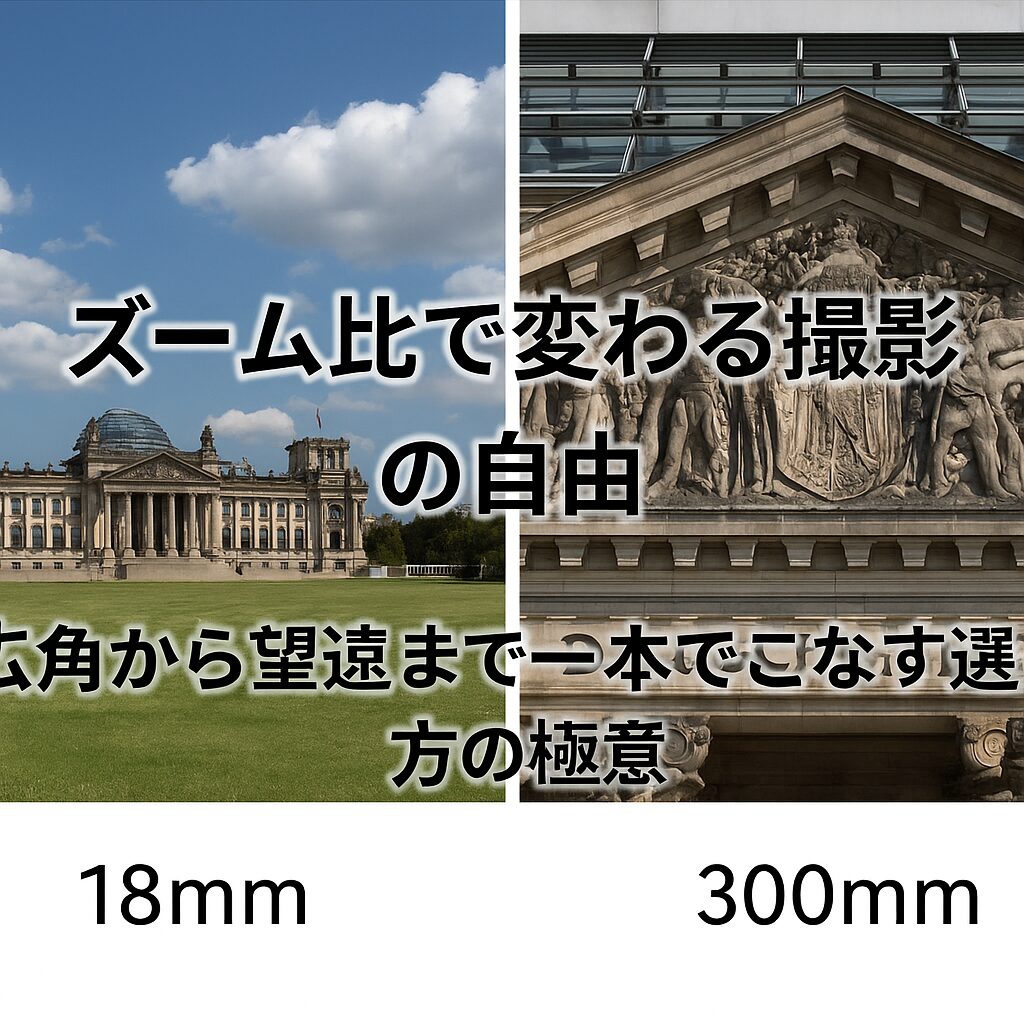

ズーム比で変わる撮影の自由 広角から望遠まで一本でこなす選び方の極意

レンズを選ぶ際に「ズーム比が高い方がいい」と思っていませんか?確かにズーム比が高ければ、広い範囲をカバーできて便利ですが、その分、描写力や明るさに制約が生じることもあります。ズーム比は利便性の指標ではありますが、万能ではありません。画質重視なのか、荷物を減らしたいのか、撮影スタイルによって最適なズーム比は変わってきます。本記事では、ズーム比を正しく理解し、自分に合ったレンズ選びをするための実践的な考え方を紹介します。

ズーム比

-

- ズーム比とは何を意味するのか、焦点距離の差と表現の幅

- ズーム比が高いレンズのメリットとデメリット

- 実際の撮影におけるズーム比の活かし方と注意点

ズーム比とは何を意味するのか、焦点距離の差と表現の幅

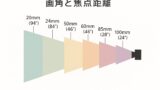

ズーム比とは、レンズの最も望遠側の焦点距離を最も広角側の焦点距離で割った数値のことを指します。たとえば、焦点距離が24mmから105mmまでのズームレンズであれば、ズーム比は105÷24=約4.375倍ということになります。この数値が大きくなるほど、1本のレンズでカバーできる画角の幅が広くなり、被写体との距離や構図を自在に調整できる柔軟性が高まります。一般的に標準ズームレンズは3倍前後、高倍率ズームレンズは7倍から10倍以上のズーム比を持っていますが、数値だけで優劣が決まるわけではなく、描写性能や使い勝手とのバランスを考える必要があります。たとえば24-70mmのズーム比は約2.9倍と控えめですが、F2.8通しの明るさや高い描写力を持ち合わせているため、プロの現場でも重宝されます。一方で18-200mmのような高倍率ズームは約11倍を誇りますが、光学性能に制約が出やすく、特に周辺の解像感や収差の補正が甘くなりがちです。それでも旅先での撮影や荷物を減らしたい状況では、その便利さが最大の武器となります。ズーム比という数値だけを見て性能を判断するのではなく、そのレンズがどのような状況で最も力を発揮するかを意識することが、最適なレンズ選びにつながります。

ズーム比が高いレンズのメリットとデメリット

ズーム比が高いレンズ、いわゆる高倍率ズームレンズには一長一短があります。最大のメリットはやはり1本で広角から望遠まで幅広くカバーできることで、レンズ交換の必要が減る点が挙げられます。これにより撮影チャンスを逃すリスクが軽減され、特に旅行やイベント、街歩きスナップなどシチュエーションが次々と変わる場面では絶大な利便性を誇ります。また、レンズ交換によるセンサーへのゴミの混入リスクも低減できるため、特にミラーレス一眼で撮影する際には大きな利点となります。しかしその反面、高倍率ズームは光学性能とのトレードオフが存在します。広角端や望遠端における歪曲や色収差、周辺減光が目立ちやすく、画質の均一性に欠けることがしばしばあります。また、開放F値が暗めであることが多いため、室内や夕暮れなどの低照度環境ではシャッタースピードを稼げず、手ブレや被写体ブレが起きやすくなります。そのため、ある程度の画質や明るさを求める場合は、単焦点レンズやズーム比の低い高性能ズームを使い分ける判断が必要です。さらに、高倍率ズームレンズは構造上レンズ枚数が多くなり、全体の重量やサイズが大型化しやすい傾向があります。これにより携行性が低下し、軽快な撮影スタイルには不向きとなることもあります。つまり、ズーム比が高ければ良いというわけではなく、撮影スタイルや求める画質、機材の携帯性とのバランスを考えた選択が重要となります。

実際の撮影におけるズーム比の活かし方と注意点

ズーム比を活かした撮影では、構図の柔軟性が格段に高まる一方で、意識的に活用しなければ宝の持ち腐れになりがちです。たとえば、広角側を使って建物や風景を大胆に切り取る一方で、望遠側にシフトして背景を圧縮し、被写体の存在感を際立たせるといった使い分けが可能になります。このような演出効果を理解しておくと、単なる「拡大縮小」ではなく、「構図の変化」「被写体との距離感の操作」としてズーム比を活かせるようになります。ただし、ズーム全域で均等な描写性能を期待するのは難しく、特定の焦点距離では画質が落ちやすい傾向があるため、あらかじめ自分のレンズの特性を理解しておくことが重要です。例えば、あるズームレンズでは70mm付近が最もシャープである一方で、200mmでは周辺が甘くなるということもあります。そのようなクセを把握した上で、どの焦点距離を使うか選ぶことが画質の安定化につながります。また、ズームリングを動かすことで構図が大きく変わるため、撮影テンポが崩れたり、意図しないフレーミングになったりする場合もあります。特に動画撮影ではズーム操作による画角の変化が視聴者に違和感を与えることがあるため、事前に焦点距離を決めて撮影に臨むことが望ましいです。ズーム比は便利な指標ですが、それ自体は目的ではなく手段であり、実際の撮影意図に合わせて活用することで、より魅力的な写真や映像表現が可能になります。

ズーム比がもたらす撮影の幅と選び方の視点

- ズーム比の定義と撮影に与える影響

- ズーム比による利便性とその代償

- 実用性の中でズーム比をどう選ぶか

ズーム比の定義と撮影に与える影響

ズーム比とはレンズの最も長い焦点距離を最も短い焦点距離で割った数値を指します。たとえば24mmから105mmまで対応するレンズであれば、105÷24で約4.4倍のズーム比になります。この数値が大きいほど広角から望遠まで一つのレンズでカバーできる範囲が広くなり、構図の自由度が飛躍的に高まります。ズーム比の恩恵を受ける場面としては、観光地での撮影や日常のスナップ、イベント会場での立ち位置が固定されている状況などが挙げられます。このような環境ではレンズ交換が困難なため、1本で多用途に使えるズームレンズは重宝されます。特に初心者や荷物を最小限に抑えたい撮影者にとって、ズーム比の高いレンズは利便性の高い選択肢となります。ただし、ズーム比が高いということはそれだけ設計上の負担も大きく、全域での光学性能維持が難しくなることも意味します。ズーム比が高くなるほど、レンズ内部の構造が複雑化し、歪曲や周辺減光、解像度の不均一などの弱点が生じやすくなります。よって、撮影するジャンルや求める画質に応じて、ズーム比だけでなく描写性能とのバランスを見極める必要があります。数値だけに注目してレンズを選ぶと、実際の使用時に意図しない画質の低下や撮影上の制約に直面することもあるため、ズーム比はあくまで目安の一つと捉えることが大切です。

ズーム比による利便性とその代償

ズーム比の高さは一見すると万能性を示すかのように見えますが、必ずしもすべての撮影シーンにおいて最適とは限りません。ズーム比が高いレンズ、いわゆる高倍率ズームレンズは、一本で広角から望遠まで対応できるため、特に旅行や記録用撮影において大きな効果を発揮します。しかし、この便利さの裏には画質や取り回しに関するデメリットが潜んでいます。まず光学的な側面としては、焦点距離全域において均一な画質を保つことが難しく、特に望遠端では解像感の低下や色収差が目立つケースがあります。また、開放F値も暗く設定されることが多く、F3.5-6.3のように光を取り込む量が少ないため、室内や夕方以降の撮影ではシャッタースピードが稼げず、結果として手ブレや被写体ブレが起こりやすくなります。さらに高倍率ズームレンズは鏡筒が長く重くなりやすく、携帯性やバランスにも影響を与えます。特にミラーレスカメラと組み合わせた際には前側が重くなり、ホールド感が不安定になることがあります。それでも荷物を減らしたい、交換が面倒、状況が頻繁に変化するといったケースではズーム比の高さが最大の味方になります。つまり、ズーム比の高さは万能性の象徴である一方で、画質や操作性に妥協を強いる側面もあるということを理解し、用途や目的に応じたレンズ選びを心がけることが重要です。

実用性の中でズーム比をどう選ぶか

ズーム比をどう活かすかは、撮影者のスタイルや目的によって大きく異なります。たとえば、風景や建築物を中心に撮る場合は広角域での描写力が重要になるため、ズーム比よりも画質を重視する必要があります。一方で、子どもの運動会や旅行先での記録写真など、多くの場面を網羅したいときには、ズーム比の高いレンズが強力な選択肢となります。ズーム比が3倍未満のレンズは描写性能が高く、特定の焦点距離において最大限の表現力を発揮する傾向があります。そのためポートレートや商品撮影など、シーンが限定されている場合にはズーム比の低い高性能レンズが理想的です。逆にズーム比が10倍以上の高倍率ズームは一見すると万能に思えますが、あくまでも利便性に振り切った設計であり、細部の描写や周辺の安定性にはやや難があることも理解しておくべきです。なお、APS-Cとフルサイズでは同じズーム比でも画角の印象が異なるため、使用するセンサーサイズとの兼ね合いも考慮する必要があります。また、最近ではミラーレス向けのレンズでズーム比と描写力を両立させた設計の製品も登場しており、技術の進化によって選択肢が広がりつつあります。それでも最終的には、使用目的、求める画質、荷物の量、撮影環境などの要素を総合的に判断して、自分に最適なズーム比のレンズを選ぶことが撮影効率と作品の完成度を高める近道となります。

ズーム比を理解してレンズ選びに活かす視点

- ズーム比の計算方法と意味を正しく理解する

- ズーム比が示す利便性と描写力の関係

- ズーム比に惑わされず実用性を重視する選び方

ズーム比の計算方法と意味を正しく理解する

ズーム比とは、レンズにおける最も長い焦点距離を最も短い焦点距離で割った数値のことを指します。たとえば、焦点距離18mmから55mmのレンズであれば55÷18で約3.05倍、焦点距離24mmから240mmのレンズであれば240÷24で10倍となります。このズーム比という数字が高いほど、1本のレンズでカバーできる画角が広くなるため、レンズ交換の手間を省きたい場面や、荷物を最小限にしたい旅行時などには非常に便利です。ただし、ズーム比が高いからといってそのレンズが万能であるとは限りません。広角から望遠までを1本でカバーするという設計上の制約があるため、画質や明るさに関しては専用の単焦点レンズやズーム比の低い高性能ズームレンズに劣ることも多くあります。たとえば、24-70mm F2.8のレンズはズーム比はわずか2.9倍ほどですが、ズーム全域で開放F2.8を保ち、高い描写力を誇るため、プロの現場でも信頼されるレンズとなっています。一方で18-300mmのような超高倍率ズームレンズは、確かに利便性は抜群ですが、絞り開放時の画質や周辺の描写に難があることも少なくありません。ズーム比という数値はあくまで画角の幅を示すものであって、描写性能やレンズとしての品質とは必ずしも一致しないということを理解しておくことが重要です。また、焦点距離が違っていてもズーム比が同じであれば画角の変化幅は等しいことになりますが、撮影者にとって求める画角や目的によってその使い勝手はまったく異なるため、数値だけでの判断は避けるべきです。

ズーム比が示す利便性と描写力の関係

ズーム比が高いレンズは、多くの場面で非常に便利な選択肢となります。たとえば、旅先でレンズを交換する時間がない、野外イベントで被写体が動き回る、街中でスナップを撮りながら風景も記録したいといった状況では、一本で広角から望遠まで対応できる高倍率ズームレンズが重宝されます。しかし、その利便性の裏には光学的な制約が存在しており、特に広角端と望遠端で描写力に差が出やすい傾向があります。多くの高倍率ズームレンズでは、中央部の解像度は及第点でも周辺部の描写が甘くなったり、色収差や歪曲収差が目立ったりすることがあります。また、開放F値もF3.5-6.3のように暗めに設定されているため、屋内や夕暮れ時の撮影ではシャッター速度が稼げず、手ブレや被写体ブレが発生しやすくなるというデメリットがあります。さらに、レンズ構成が複雑になることで全体の重量が増す場合もあり、長時間の持ち運びや片手での撮影が負担に感じられることもあります。それでもズーム比の高さが圧倒的なメリットとして活きるのは、機動力と撮影チャンスを両立させたい場面です。あらゆる状況に対応したい撮影者にとっては、多少の画質低下を許容してでも選ぶ価値があります。一方で、画質に強いこだわりがある、特定の焦点距離に集中した撮影を行う、背景ボケを活かした作品づくりを目指すといった場合には、ズーム比の高さよりもレンズの開放F値や光学性能を優先するほうが適しています。ズーム比は数値としての目安にはなりますが、それだけでレンズの価値を判断することはできません。

ズーム比に惑わされず実用性を重視する選び方

ズーム比が高いレンズには確かに便利さという魅力がありますが、実際に写真を撮る上で本当に求める性能が何かを見極めることがレンズ選びでは何よりも大切です。たとえば、子どもの運動会であればある程度の望遠が必要ですが、それ以上にシャッター速度が確保できる明るさや、被写体の動きを止めるためのAF性能が求められます。その場合、開放F値が暗い高倍率ズームではブレが発生しやすく、結果として満足のいく写真が残せないこともあります。また、ポートレート撮影では被写体との距離や背景のボケ量が重要になるため、ズーム比の広さよりも焦点距離の特性と明るさ、そしてボケ味の質が求められます。一方で、登山や旅行のように荷物を極力減らしたい撮影では、ズーム比の高いレンズは一本であらゆるシーンに対応できるため、結果として撮影機会を増やすことにつながります。このように、撮影スタイルと撮影目的を明確にすることで、ズーム比の数値に振り回されることなく、自分にとって本当に必要なレンズを選ぶ判断ができるようになります。また、レンズメーカーによってはズーム比が同じでも描写力や設計思想に違いがあり、実写での印象も大きく変わるため、可能であれば実際に撮影してみることや、信頼できる作例を参考にすることが望ましいです。ズーム比は便利さの象徴でありながら、必ずしも画質や表現力と一致するものではないため、スペックに頼らず、自分の撮影スタイルに合ったレンズを見極める力を養うことが、写真の完成度を高める第一歩となります。

まとめ

ズーム比とは、レンズの最も長い焦点距離を最も短い焦点距離で割った数値であり、この比率が大きいほど、広角から望遠まで幅広い画角を1本のレンズでカバーできることを意味します。ズーム比が高いレンズは旅先やイベント撮影において利便性が高く、レンズ交換の手間を省けることから人気がありますが、その一方で光学性能の面では制約が生じやすく、特に周辺画質や開放F値の暗さに注意が必要です。ズーム比が低いレンズは、焦点距離の範囲は狭いものの、描写性能が高く設計されていることが多く、作品づくりや表現力重視の撮影に適しています。したがって、ズーム比の大小が直接的な性能評価にはならず、自分の撮影スタイルに合わせて選ぶことが重要です。万能な一本を求めるならズーム比の高い高倍率ズーム、画質にこだわるならズーム比を抑えた高性能ズームや単焦点レンズが適しています。レンズ選びの際には、ズーム比という数値を一つの参考としながら、描写力や明るさ、サイズとのバランスを総合的に判断する目を養うことが求められます。