都会の喧騒に囲まれた東京。その中心に位置する日比谷公園は、自然と歴史が融合した特別な空間です。ここには、都会らしい洗練と江戸時代からの歴史が息づいています。そんな場所で、鮮やかな羽を広げるカワセミとの出会いは、まさに魔法的瞬間といえるでしょう。この一瞬は、忙しい日常を忘れさせ、自然の中で心が解き放たれる感覚をもたらします。都会の中に息づく歴史と自然が紡ぐドラマが、訪れる人々に静かな感動を与えてくれます。

日比谷公園の都会と歴史に彩られたカワセミの魔法的瞬間

EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 6400 |

都会の中心でありながら、日比谷公園は歴史と自然が織りなす癒しの空間です。ここで目にしたカワセミの姿は、単なる鳥の一瞬の動きではなく、時代を超えた特別な瞬間として心に刻まれます。この公園は、ただの観光地ではありません。訪れる人々に、都会と歴史が融合した魔法的な体験を提供してくれる特別な場所です。あなたも日比谷公園を訪れ、この都会と歴史に彩られたカワセミの魔法的瞬間を、ぜひ目に焼き付けてみてください。

日比谷公園にカワセミを撮りに行った

EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 6400 |

- 日比谷公園へのアクセスと早朝の様子

- カワセミ観察と撮影の過程

- 都会の中で楽しむカワセミ観察

日比谷公園へのアクセスと早朝の様子

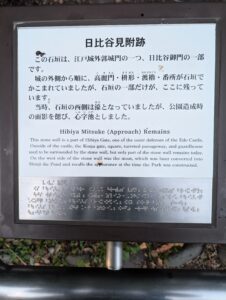

今回は日比谷公園にカワセミを撮りに行きました。朝の通勤ラッシュを避け、早朝に到着しました。地下鉄桜田門駅で降り、銀座方面へと歩きました。まだ薄暗い時間帯で、街は静かで落ち着いた雰囲気でした。日比谷公園は24時間開放されており、開園を待つ必要がないため、早朝から行動するには適した場所です。到着後、公園内をまず下見しました。カワセミが観察できる場所として知られる心字池と雲形池を中心に歩き、公園全体の様子を確認しました。まだカワセミが現れる時間ではなかったので、日比谷見附跡の上にあるベンチで休憩しながら時間を過ごしました。この日比谷見附跡は、江戸時代の郭城門の一つで、心字池もその名残とされています。歴史を感じながら、静かな早朝の雰囲気を味わいました。

カワセミ観察と撮影の過程

やがて太陽が昇り、心字池と雲形池の間を行き来しながらカワセミの出現を待ちました。途中で挨拶を交わした撮影者の方から、心字池や雲形池に関する詳しい情報を教えていただきました。こういう時に挨拶を返すことが情報収集のきっかけになると感じました。その方の親切で、心字池に現れたカワセミの位置や雲形池の鶴の噴水にとまることがあるという貴重な情報を得ることができました。カワセミは心字池に現れた後、雲形池に移動しました。私は雲形池でカワセミが鶴の噴水にとまった場面を撮影することができませんでしたが、情報を提供してくださった方が実際に撮影した写真を見せてくださり、非常に参考になりました。小さな雲形池にカワセミが来るということ自体に驚き、都会の中でも自然と触れ合うことができることを改めて実感しました。

都会の中で楽しむカワセミ観察

その後、カワセミが再び心字池に戻り、無事に撮影することができました。それ以降カワセミは姿を現さず、私は予定があったため、しばらく公園内を散策したりベンチでくつろいだりして時間を過ごしました。心字池は、江戸時代の日比谷見附跡に由来する歴史深い池であり、かつては江戸城の堀として利用されていた場所に造られました。このような歴史ある池に現れるカワセミの姿は、都会の喧騒を忘れさせるだけでなく、過去と現在が調和した趣深い光景を感じさせます。日本の伝統的な景観と自然が織りなすその瞬間は、観察者に特別な感動を与えるものです。今回の経験を通じて、日比谷公園のような都会の公園でも、カワセミを観察できる楽しさを知ることができました。また、挨拶をきっかけに情報を得ることができたことは、撮影や観察を円滑に進める大切な要素だと感じました。忙しい日常から離れて、自然に触れ合う時間を持つことの大切さを改めて実感しました。

撮影機材の紹介

EOS R5 EF85mm F1.2 F2.8 1/640秒 ISO 6400 |

- EOS R5

- RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

- Google Pixel 8

EOS R5

EOS R5はキャノンのフルサイズミラーレスカメラで、今回の日比谷公園でのカワセミ撮影に使用しました。最大45メガピクセルの高解像度センサーを搭載し、カワセミの羽の細かいディテールまで鮮明に捉えることができました。オートフォーカス性能も非常に高く、動きの速い被写体に対しても的確にピントを合わせることができ、心字池や雲形池でのカワセミ撮影に大いに役立ちました。カメラの軽量設計と高い操作性により、公園内での撮影が快適に行えた点も評価ポイントです。電子ビューファインダーを通じて構図の調整を簡単に行うことができ、自然光の変化に応じた露出設定も容易でした。また、撮影データの管理や即座のプレビューが可能な設計になっており、撮影の進行をスムーズにする機能が充実しています。

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMは、日比谷公園でのカワセミ撮影において非常に有効なズームレンズです。このレンズは100mmから500mmまでの焦点距離をカバーしており、被写体との距離が変化する場面でも柔軟に対応できました。心字池で遠くの枝にとまったカワセミや雲形池で近くを飛ぶカワセミを、素早く構図に収めることが可能でした。また、耐候性にも優れた設計のため、早朝の湿気が多い状況でも安心して使用することができました。描写性能も非常に高く、カワセミの鮮やかな羽の色合いや背景のボケを美しく表現できました。このレンズは軽量で持ち運びがしやすく、広い公園内を移動しながらの撮影においても快適でした。高精度のオートフォーカス機能により、カワセミが飛び立つ一瞬を的確に捉えることができ、動きの速い野鳥撮影に適した性能を発揮しました。

Google Pixel 8

Google Pixel 8は今回の撮影において、街並みや公園内の風景を撮影するために使用しました。このスマートフォンのカメラはAIによる高度な画像処理機能を備えており、銀座方面や桜田門周辺の景色、日比谷公園内の心字池や雲形池の風景を鮮やかに記録しました。Pixel 8の夜間モードは、早朝の薄暗い時間帯でも自然光を美しく捉え、公園内の雰囲気をしっかりと写し出すのに役立ちました。また、Googleフォトとのクラウド連携機能を活用することで、撮影した写真を即座に保存し、安全に管理することができました。コンパクトで軽量なデバイスであるため、撮影機材と一緒に持ち運んでも邪魔になることはなく、移動中や撮影の合間に手軽に風景を撮影することが可能でした。このスマートフォンは、都会の風景を記録する際に理想的なツールとして活躍しました。

今回観察した鳥の種類

EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 2000

- カワセミ

- シジュウカラ

- メジロ

- スズメ

- カモ類

- ヒヨドリ

- ツグミ

カワセミ

カワセミはその美しい青色とオレンジ色の羽毛で知られ、日本では主に川や池の近くで見られる小型の鳥です。体長は約17cm程度で、コンパクトながら非常に目立つ色彩を持っています。カワセミは水辺を好み、特に淡水域で生活し、小魚や水生昆虫を捕食します。彼らは鋭い視力を持ち、飛行中や枝にとまった状態から水中の獲物を正確に見つけ、素早くダイブして捕らえるという独特の狩りのスタイルが特徴です。また、カワセミは縄張り意識が強い鳥でもあり、一度お気に入りの場所を見つけるとそのエリアを長期間守ります。日本では留鳥として一年を通じて観察することができ、繁殖期には巣穴を土手や斜面に掘り、そこで卵を産み育てます。鳴き声は高く鋭い「チィー」という声で、遠くからでも比較的簡単に識別することが可能です。この鳥はその美しい外見から「水辺の宝石」とも称され、多くの人々から親しまれています。

シジュウカラ

シジュウカラは日本全国で広く見られる小型の野鳥で、スズメ目シジュウカラ科に属します。体長は約14cm程度で、黒い頭部と白いほほ、そして胸にある縦の黒いラインが特徴的です。このラインはオスの方が太く、メスの方がやや細いという性差が見られます。シジュウカラは主に森林や公園、庭園などで観察され、特に冬場には群れを作り、他の小型の野鳥と混群を形成することが多いです。食性は雑食性で、昆虫やクモなどの小型無脊椎動物を捕食するほか、植物の種子や果実も食べます。繁殖期には樹洞や巣箱などに巣を作り、5~10個ほどの卵を産みます。鳴き声は「ツーピーツーピー」や「ジュクジュク」と表現されることが多く、明るい声で賑やかにさえずるのが特徴です。日本の四季を通じて観察できる身近な野鳥として知られ、多くの人々から親しまれています。

メジロ

メジロはスズメ目メジロ科に属する小型の鳥で、体長は約11~12cm程度と小ぶりです。その名の通り、目の周りに白いリング状の模様が特徴的で、黄緑色の体色とのコントラストが美しい鳥です。日本では広く分布しており、庭園、公園、森林などさまざまな環境で見られます。メジロは主に果実や花の蜜を食べるため、春には桜や梅の花に集まる姿が特に印象的です。食性は季節によって変化し、夏には昆虫を捕食することもあります。また、メジロは小型の体ながら活発で、木々の間を素早く飛び回る姿が見られます。繁殖期には木の枝に小さなカップ状の巣を作り、2~3個の卵を産みます。鳴き声は「チーチー」と高く透き通った声でさえずり、春の訪れを感じさせる鳥としても知られています。観察者にとってはその愛らしい姿と活発な動きが非常に魅力的な存在です。

スズメ

スズメは日本を代表する身近な野鳥で、スズメ目スズメ科に属します。体長は約14cm程度で、茶色と黒の模様が特徴的な羽毛を持っています。日本全国どこでも見られる鳥であり、特に都市部や農村部、住宅地の周辺でよく見かけます。スズメは雑食性で、米や麦などの穀物を主食とするほか、昆虫や果実も食べるため、環境に対する適応力が非常に高いです。繁殖期には屋根の下や木の穴、建物の隙間などに巣を作り、1回の繁殖で4~5個の卵を産みます。親鳥はひなに昆虫を与え、成長とともに穀物を与えるようになります。スズメは「チュンチュン」という鳴き声で知られ、朝や夕方に特に活発にさえずることが多いです。日本の生活に深く根付いた鳥であり、古くから童謡や俳句などにも登場し、多くの人々に親しまれています。

カモ類

カモ類は日本の水辺で広く見られる鳥のグループで、今回の日比谷公園でも複数の種類を観察することができました。代表的なものにはカルガモやヒドリガモが含まれ、それぞれに異なる特徴があります。カルガモは灰褐色の羽と黄色い嘴が特徴的で、国内では留鳥として知られています。一方、ヒドリガモは冬になると日本に飛来する冬鳥で、オスは頭部が赤褐色で額が黄色いという独特の色合いを持っています。カモ類は一般的に植物の種子や水草、プランクトンなどを食べるため、水面で採食している姿をよく見かけます。また、穏やかな性格のため、池や川沿いで人と共存している姿もよく見られます。鳴き声は種類によって異なり、カルガモは「ガーガー」という低い声で鳴くのに対し、ヒドリガモは「ピュー」という高い声を出します。これらのカモ類は水辺の風景を彩る存在として、多くの人々に親しまれています。

ヒヨドリ

ヒヨドリはスズメ目ヒヨドリ科に属する中型の鳥で、体長は約27cm程度です。灰褐色の体と長い尾が特徴で、全体的に地味な色合いを持ちながらも、首元や胸の羽が細かい縞模様になっている点が魅力的です。日本全国に広く分布しており、特に都市部や郊外の公園や庭木でよく見られます。ヒヨドリは雑食性で、果実や花の蜜を好むほか、昆虫や種子を食べることもあります。春には桜の花の蜜を吸う姿がよく観察され、花々の間を飛び回る様子は非常に印象的です。また、ヒヨドリは鳴き声が大きく、特徴的な「ピーヨ」という声で鳴きます。繁殖期には木の枝に小さな巣を作り、2~3個の卵を産みます。ヒヨドリは警戒心がやや強い鳥で、人が近づくとすぐに飛び去ることが多いですが、その存在感と活発な動きで公園や街中の自然を彩る存在として愛されています。

ツグミ

ツグミは冬の日本でよく見られる渡り鳥で、スズメ目ツグミ科に属します。体長は約24cm程度で、茶色の羽毛と胸の斑模様が特徴です。主に草地や農耕地、公園の地面で観察され、昆虫やミミズ、植物の種子などを食べるため、地面を歩き回る姿がよく見られます。ツグミは秋にシベリアや中国北部から渡ってきて、日本では冬の間に観察されることが多いです。鳴き声は「キョッキョッ」という短い声で、静かな環境では遠くからでも聞き取ることができます。ツグミは単独で行動することが多く、木の上で休む姿や地面で採食する姿が観察されます。繁殖期は日本では見られず、繁殖地であるシベリアなどで営巣活動を行います。その落ち着いた色合いと冬を告げる存在として、多くのバードウォッチャーから親しまれる鳥です。

日比谷公園の魅力

EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 6400

- 都会のオアシスとしての魅力

- 歴史的価値を持つ公園

- 四季折々の自然とイベント

都会のオアシスとしての魅力

日比谷公園は東京の中心地に位置しながらも、緑豊かな空間を提供する都会のオアシスとして広く知られています。ビジネス街や繁華街に囲まれたこの公園は、訪れる人々に安らぎとリフレッシュを提供しています。園内には広大な芝生広場や池、散策路があり、喧騒から逃れて自然の中で静かな時間を過ごすことができます。特に心字池や雲形池では、水辺の景色が心を癒し、鳥のさえずりや風に揺れる木々の音が都会の中でのリラックスしたひとときを演出します。また、ベンチやパーゴラなどの設備が充実しており、散策や読書、ちょっとした休憩に最適な環境です。このように、日比谷公園は都会に暮らす人々にとって日常の喧騒を忘れさせる特別な場所となっています。

歴史的価値を持つ公園

日比谷公園は1903年に開園した日本初の本格的な洋式公園であり、歴史的価値の高い場所です。設計を手掛けたのは造園家の本多静六で、西洋の庭園デザインを取り入れた革新的な公園として誕生しました。園内には、江戸時代の遺構である日比谷見附跡や石垣が残されており、当時の歴史を感じることができます。また、開園以来、多くの市民イベントや文化的な催しが行われており、近代日本における都市公園の発展に大きく寄与してきました。音楽堂や図書館などの施設も整備され、教育や文化活動の拠点としても重要な役割を果たしています。このように、日比谷公園は歴史的背景と文化的意義を兼ね備えた場所として、訪れる人々に深い感銘を与えています。

四季折々の自然とイベント

日比谷公園は四季折々の自然が楽しめる場所としても魅力的です。春には桜やチューリップが咲き誇り、園内を彩る花々が訪れる人々を迎えます。夏には緑が茂り、木陰で涼を取ることができるため、暑い季節でも快適に過ごせます。秋には紅葉が美しく、公園全体が暖色系の景色に包まれます。冬には常緑樹が生き生きとした姿を見せ、冬らしい澄んだ空気の中での散策が楽しめます。また、園内では季節ごとにさまざまなイベントが開催され、音楽フェスティバルやフリーマーケット、花壇コンクールなど、多彩なプログラムが用意されています。これらのイベントは公園を訪れる楽しみをさらに増やし、地域の交流や文化活動の場としても機能しています。

日比谷公園の歴史

EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 6400

- 日本初の洋式公園としての役割

- 江戸時代からの変遷

- 現代の日比谷公園とその価値

日本初の洋式公園としての役割

日比谷公園は1903年(明治36年)に開園し、日本初の本格的な洋式公園として歴史を刻み始めました。設計を手掛けたのは造園家の本多静六であり、当時の日本では珍しい西洋の庭園デザインを取り入れています。公園内には広大な芝生広場や池、小径などが配置され、都市生活者にとって憩いの場として親しまれてきました。特に、音楽堂や花壇の設置は当時の新しい試みとして注目され、公園の中心部に設けられた大噴水は、公園を訪れる人々の象徴的なスポットとなっています。また、日比谷公園は市民の集会やイベントの開催場所としても活用されており、日本の近代化と都市文化の発展に貢献してきました。その洋式公園としての意義は、都市公園のモデルとなり、後の上野公園や新宿御苑などの設計にも影響を与えました。

江戸時代からの変遷

日比谷公園の土地は、江戸時代には日比谷見附が存在する区域であり、江戸城外郭の一部として利用されていました。日比谷見附は江戸城の防御施設であり、周辺には堀や石垣が設けられていました。しかし、明治維新後に日本が近代化を進める中で、旧江戸城周辺の土地利用が見直され、日比谷のエリアも大きく変化しました。この地には一時期陸軍の訓練場が置かれていましたが、都市の発展と市民生活の向上を目指して、公園として整備されることが決定されました。日比谷見附の石垣の一部や堀跡は現在も公園内に残されており、当時の名残を感じることができます。これらの歴史的な要素は、公園の文化的価値を高める要因となっており、訪れる人々に過去の日本の都市構造を思い起こさせる場所となっています。

現代の日比谷公園とその価値

現代の日比谷公園は、東京の中心に位置する都市公園として、多くの市民や観光客に利用されています。広大な敷地には多種多様な植物が植えられており、四季折々の花や緑を楽しむことができます。また、公園内にはレストランやカフェがあり、散策の合間に立ち寄ることでリラックスした時間を過ごすことができます。さらに、音楽堂や野外ステージはコンサートやイベントの会場としても活用されており、文化的な活動の中心地としても機能しています。歴史的な価値と現代的な利便性を兼ね備えた日比谷公園は、東京における重要な緑地空間として、都市住民の生活に欠かせない存在となっています。また、過去から現在に至るまで、日本の都市公園のモデルケースとして、その役割を果たし続けています。

日比谷公園の案内

EOS R5 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM F8 1/1000秒 ISO 1250 |

- 利用料金、営業時間、障害者割引

- アクセス情報:クルマと電車

- アクセス情報:新幹線と航空機

利用料金、営業時間、障害者割引

日比谷公園は24時間開放されており、入園料は無料です。一部の施設(レストラン、貸出施設など)では料金が発生する場合があります。障害者割引については、公園内の有料施設で適用される場合があります。身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示することで、割引料金が適用される場合があるため、必要に応じて事前確認をしてください。付添人への割引適用もある場合が多く、詳細は施設ごとの案内を参照してください。

アクセス情報:クルマと電車

クルマで訪れる場合

日比谷公園専用の駐車場はありませんが、周辺には有料駐車場があります。特にタイムズ日比谷駐車場や三井のリパークなどが便利です。ただし、混雑することが多いため、可能であれば公共交通機関を利用するのがおすすめです。

電車の場合、最寄り駅は以下の通りです:

– 東京メトロ日比谷線

– 「日比谷駅」A10出口から徒歩約2分

– 東京メトロ丸ノ内線

– 「霞ケ関駅」B2出口から徒歩約2分

– 東京メトロ千代田線

– 「二重橋前駅」から徒歩約5分

– JR山手線・京浜東北線

– 「有楽町駅」から徒歩約8分

アクセス情報:新幹線と航空機

新幹線のアクセス:

北海道・東北地方

– 東北新幹線で仙台・盛岡・新青森から東京駅まで。

– 北海道新幹線で函館北斗から東京駅まで。

関東地方

– 上越新幹線で高崎・長岡・新潟から東京駅まで。

中部地方

– 北陸新幹線で富山・金沢から東京駅まで。

– 東海道新幹線で名古屋・岐阜羽島から東京駅まで。

近畿地方

– 東海道新幹線で京都・新大阪から東京駅まで。

中国地方

– 山陽新幹線で岡山・広島から東京駅まで。

九州地方

– 九州新幹線で博多から山陽新幹線経由で東京駅まで。

航空機のアクセス:

– 北海道・東北地方

– 新千歳空港(北海道)、仙台空港(宮城)から羽田空港へ。羽田空港からモノレールと山手線を利用し、約40分で日比谷公園に到着。

– 関東地方

– 茨城空港からバスまたは電車で東京駅へ。東京駅から山手線を利用し、約40分で日比谷公園に到着。

– 中部地方

– 中部国際空港(愛知)、富山空港から羽田空港へ。羽田空港からモノレールと山手線を利用し、約40分で日比谷公園に到着。

– 近畿地方

– 関西国際空港(大阪)、伊丹空港から羽田空港へ。羽田空港からモノレールと山手線を利用し、約40分で日比谷公園に到着。

– 中国地方

– 広島空港、岡山空港から羽田空港へ。羽田空港からモノレールと山手線を利用し、約40分で日比谷公園に到着。

– 四国地方

– 松山空港、高松空港から羽田空港へ。羽田空港からモノレールと山手線を利用し、約40分で日比谷公園に到着。

– 九州地方

– 福岡空港、鹿児島空港から羽田空港へ。羽田空港からモノレールと山手線を利用し、約40分で日比谷公園に到着。

– 沖縄

– 那覇空港から羽田空港へ。羽田空港からモノレールと山手線を利用し、約40分で日比谷公園に到着。

まとめ

日比谷公園は、都会の中心に位置しながらも緑豊かな自然と歴史的価値を併せ持つ特別な場所です。心字池や雲形池といった趣深いスポットでは、カワセミをはじめとする野鳥の観察が楽しめるほか、歴史ある日比谷見附跡が公園全体に独特の風情を与えています。また、訪れる人々との交流を通じて新たな情報や視点を得ることができる点も、日比谷公園の魅力の一つです。日常の喧騒を離れ、過去と現在が織りなす都会のオアシスで、自然とのふれあいや静かな時間を楽しむひとときをぜひ体験してみてください。

EOS R5 EF85mm F1.2 F2.8 1/640秒 ISO 5000 |

EOS R5 EF85mm F1.2 F2.8 1/640秒 ISO 6400 |