EF35-70mm F3.5-4.5Aは、EFマウント黎明期に登場した軽量コンパクトな標準ズームレンズです。フィルム時代の表現力を持ちながら、デジタル時代にも活用できる柔軟性を備えており、その描写や操作感には独特の魅力があります。

EF35-70mm F3.5-4.5Aは今でも使える軽快標準ズーム、日常と旅に寄り添う描写力

小型で持ち運びやすく、自然な発色や柔らかな描写が特徴のこのレンズは、日常の記録から作品づくりまで幅広い撮影スタイルに対応します。今あらためて見直したい隠れた実力派レンズです。

特徴的なスペック

- コンパクトながら35mmから70mmをカバーする利便性

- 旧式ズームならではの直進ズーム方式

- 軽量で携行性に優れる初期EF標準ズーム

コンパクトながら35mmから70mmをカバーする利便性

EF35-70mm F3.5-4.5Aは、キヤノンEFマウント黎明期に登場した標準ズームレンズの一つであり、35mmから70mmという画角をコンパクトな筐体で実現している点が最大の魅力です。この焦点域はスナップからポートレートまで対応できる汎用性を持っており、特に旅行時など荷物を減らしたい状況でも一本で多くのシーンに対応できる強みを発揮します。開放F値はやや控えめながら、日中の屋外撮影やストロボとの併用で十分な露出が得られ、暗所でもISO感度の調整で実用的な結果が期待できます。また、フォーカスリングとズームリングの配置バランスも扱いやすく、特にMF操作を多用する撮影スタイルにおいては、スムーズなピント合わせが可能です。現在では中古市場で比較的安価に入手でき、フィルムカメラとの組み合わせはもちろん、ミラーレス機とのアダプター使用でデジタルでも活用可能な点もポイントです。外観は金属と樹脂の混合構造で頑丈な印象を受け、旧EFレンズらしいクラシックなデザインが好きなユーザーにはたまらない魅力となっています。

旧式ズームならではの直進ズーム方式

EF35-70mm F3.5-4.5Aのズーム機構は直進ズーム方式を採用しており、これは現代の回転式ズームとは異なる操作感を提供します。直進ズームとは、鏡筒を前後にスライドさせることで焦点距離を変更する方式で、迅速なズーミングが可能であり、スナップ撮影など即時性が求められる場面では特に重宝されます。この操作方式は、望遠側や広角側への切り替えを一気に行えるため、被写体を見失わずにフレーミングを継続できるという実用的なメリットがあります。現代のズームレンズではほとんど見られなくなった設計ですが、この旧式の機構は逆に新鮮で、撮影行為そのものの楽しさを強く感じさせてくれます。とくにフィルム一眼レフとの相性が良く、ズーム操作もフィルム巻き上げの感触と相まって、アナログ撮影特有のリズムが生まれます。ズームに伴う全長の変化も適度で、取り回しにおいてもバランスが崩れにくい構造となっており、操作性と携帯性の両立が図られています。このような点から、直進ズームという一見古風な機構が、逆にこのレンズを特別な存在にしているのです。

軽量で携行性に優れる初期EF標準ズーム

EF35-70mm F3.5-4.5Aは、EFマウント黎明期に登場したレンズの中でも特に軽量で、わずか210g前後という携行性の高さが特徴です。当時のフィルム一眼レフボディと組み合わせたときのバランスは非常に良く、長時間首から下げていても疲れにくい構成が実現します。軽量なだけでなく、鏡筒も比較的短く、バッグへの収まりが良いため、街歩きや旅行、登山など機動性が求められる撮影スタイルにおいて重宝します。画質面では、現代の高性能ズームには及ばない部分もありますが、発色やコントラストに独特の味があり、レトロな描写を楽しみたいユーザーにはぴったりの一本です。特に逆光時のフレアやゴーストの出方が味わい深く、光の扱い方によって印象的な写真に仕上げることができます。また、絞り羽根が6枚とシンプルな構造ながら、開放付近では柔らかなボケ味が得られるため、ポートレート撮影でも雰囲気のある表現が可能です。初期EFレンズに共通する、マニュアル感覚の強い設計も相まって、機材との一体感を求める撮影者にとって非常に魅力的なレンズといえるでしょう。

スペック

- 焦点距離は35-70mmの標準域

- 開放F値はF3.5-4.5の変動タイプ

- 直進ズーム機構を採用

- AFはモーター内蔵の初期型

- 全長約69mm、質量約210gの軽量ボディ

- 最短撮影距離は0.39mと短め

- フィルター径は52mmと小型

- 金属鏡筒の一部採用による堅牢性

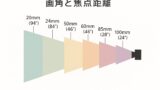

焦点距離は35-70mmの標準域

EF35-70mm F3.5-4.5Aは、広角寄りの35mmから中望遠寄りの70mmまでをカバーする標準ズームレンズです。この焦点域は、日常の撮影や旅行、ポートレート、風景などさまざまなシーンに対応できるため、1本で幅広い用途をカバーしたいユーザーにとって理想的な選択肢となります。特にフィルム時代においては、35mm始まりのズームレンズは貴重であり、広角側の画角を活かしたダイナミックな構図が求められる場面にも柔軟に対応できました。70mmまでのズームレンジもポートレートには十分な圧縮効果が得られ、人物を背景から引き立たせる描写が可能です。APS-C機に装着した場合、約56-112mm相当の画角となり、ポートレートや中望遠域のスナップにも最適です。このように35-70mmという画角は、使用環境を問わず常用できる範囲を押さえており、標準ズームの理想形とも言える構成になっています。EF初期レンズとしての位置づけもあり、シンプルでクセのない光学性能が魅力で、撮影者の意図を素直に反映する描写が期待できます。

開放F値はF3.5-4.5の変動タイプ

このレンズの開放F値は焦点距離に応じて変動する仕様で、広角側ではF3.5、望遠側ではF4.5となっています。完全な固定F値ではないため、絞り値の変化に気を配る必要はありますが、その分レンズの小型軽量化が実現されており、携行性と引き換えに許容できる範囲のスペックといえます。F3.5からF4.5という開放値は、日中の屋外では特に問題なく撮影可能であり、ISOやシャッタースピードの調整で室内や夕方の光量が少ない場面でも対応可能です。また、開放付近での描写は柔らかさがあり、ポートレート撮影時には肌の質感を滑らかに描写してくれる効果も期待できます。一方で絞り込むことにより画面全体がシャープになり、風景や建築物をくっきりと捉えることが可能です。変動F値によって一部のシーンで露出計に注意が必要になる場合もありますが、マニュアル操作を行うユーザーにとっては特に支障にはなりません。むしろこの仕様をうまく活かすことで、軽量かつ扱いやすいレンズという位置づけで幅広いユーザーに受け入れられてきたモデルといえます。

直進ズーム機構を採用

EF35-70mm F3.5-4.5Aでは、現在では珍しい直進ズーム方式が採用されています。ズームリングを回転させるのではなく、前後にスライドさせることで焦点距離を変更するこの機構は、迅速な画角の変更が可能で、特に動きのある被写体や咄嗟のフレーミング変更が求められる場面において非常に効果的です。現代のレンズではこの方式はほとんど見られず、クラシックレンズ特有のフィーリングを楽しめるポイントとなっています。直進ズームの感触は独特で、ズーミング時に手応えがあるため、操作している実感が強く、撮影時の没入感が高まります。加えて、ズーム全域でのレンズのバランスが良好で、前後に動かす際にもレンズの重心が大きく変化しにくく、手持ちでの安定した撮影が可能です。このような構造はズーム操作のダイレクト感を重視するユーザーにとっては大きな魅力であり、マニュアル撮影にこだわる写真家や、古いカメラとの相性を重視する方には特におすすめです。時代を感じさせる機構ではあるものの、操作性や実用性の観点からは今でも十分通用する完成度を誇っています。

AFはモーター内蔵の初期型

EF35-70mm F3.5-4.5Aには当時のEFレンズとしては標準的なモーター内蔵式オートフォーカス機構が搭載されており、現在の超音波モーター(USM)とは異なる方式ながら、当時としては十分に実用的なAF性能を持っていました。動作音はやや大きく、スピードも現代の基準ではやや遅めではありますが、しっかりと被写体を捉える粘り強さがあり、ポートレートや風景撮影など静止している被写体に対しては安定したフォーカス精度が得られます。また、旧型ボディと組み合わせた際の相性も良好で、カメラ側のAF制御との連携もスムーズに行われます。ミラーレス機にマウントアダプターを介して使用する場合でも、EFマウントの電子接点を活用したAFが可能で、最新のボディ側AF機能を利用しながらこのレンズを操作できる点もメリットです。初期型ながらフォーカスの正確性は一定のレベルにあり、特に中央一点での合焦精度は高く、構図の決まった被写体撮影においてはストレスなく運用できます。ピントリングはマニュアル時にやや回しづらさを感じるものの、AF主体の運用であれば特に問題はありません。電子制御との一体設計というEFレンズの特性がこのモデルにも生かされており、フィルムからデジタルへの過渡期においても安定して使用できる基本性能を備えている点がこのレンズの隠れた強みといえます。

全長約69mm、質量約210gの軽量ボディ

EF35-70mm F3.5-4.5Aの大きな魅力のひとつはその軽量かつコンパクトな設計にあります。全長は約69mm、質量はわずか210g前後と非常に軽く、フィルム時代の標準ズームとしては最小クラスの部類に入ります。この軽さとサイズ感は、カメラバッグに入れてもほとんどかさばらず、気軽に持ち運べるという点で非常に優れています。また、フルサイズのフィルム一眼レフだけでなく、EOS Kiss系などの小型軽量なボディとの相性も抜群で、システム全体を軽く抑えたいというユーザーにとっては理想的な選択肢となります。撮影中の取り回しも良好で、首から下げた状態で長時間歩き回っても疲れにくく、旅先やイベント撮影などで活躍します。さらに、ミラーレス機との組み合わせにおいてもアダプター込みでも比較的軽量な構成となるため、古いレンズを活用しながらも軽快な撮影スタイルを維持したいユーザーにはうってつけの一本です。もちろん小型軽量であることは機械的な精密性にも影響しており、ズームリングやピントリングの動作も無駄がなく、全体として非常に完成度の高い操作感が得られます。当時のキヤノンが軽量設計と操作性を両立させようと試みた姿勢が色濃く現れており、現代のレンズに比べて必要最低限の構造で構成されているからこそ、必要以上に複雑にならず、使いやすさが際立つレンズです。

最短撮影距離は0.39mと短め

EF35-70mm F3.5-4.5Aは最短撮影距離が約0.39メートルと、当時の標準ズームレンズとしては比較的短い距離での撮影が可能な設計になっており、被写体にしっかりと寄って撮ることができるという点が実用面で非常に優れています。これにより花や料理、雑貨といった小物の撮影にも対応しやすく、ズーム中望遠側の70mmを活かせば背景をほどよくぼかして主題を引き立てる撮り方も楽しめます。標準ズームの多くが最短50cmから60cm程度にとどまる中で、この距離まで寄れるのは明確なアドバンテージであり、簡易マクロ的な使い方も可能になります。とくに旅行や日常のスナップにおいては、レンズを付け替える手間なく被写体に寄った構図が作れるため、思いがけない被写体に出会ったときでも柔軟に対応できます。また、被写体との距離が近づくことでボケ味の効果も大きくなり、背景の整理がしやすくなるため、構図の自由度も上がります。この近接性能は見落とされがちなポイントではありますが、実際の撮影現場では大きな差として感じられることが多く、古いレンズながらも細部にわたって使い勝手が考慮された設計となっていることがうかがえます。マニュアルフォーカスで微調整を行う場合も、寄りの撮影であればフォーカスの移動量が多くなるため、ピント合わせの手応えがしっかりと感じられることも魅力の一つです。

フィルター径は52mmと小型

EF35-70mm F3.5-4.5Aのフィルター径は52mmと非常にコンパクトで、これによりフィルター類の導入コストが抑えられるという実用的な利点があります。一般的にレンズ径が大きくなるほどフィルターも高価になっていきますが、52mmというサイズは現在でも多くのレンズで採用されている標準的な径であり、中古市場でも非常に多く出回っているため、PLフィルターやNDフィルター、保護フィルターなど必要に応じたアクセサリーを簡単に入手できます。また、他の52mm径レンズとのフィルターの使い回しができるため、複数のレンズを所有しているユーザーにとっても運用効率が高くなります。さらに、このフィルター径はコンパクトな外観と一体感があり、レンズフードやキャップなどのアクセサリーも小型軽量で揃えやすく、全体として携帯性とコストパフォーマンスの良さが際立ちます。特に風景撮影やスナップ撮影でNDやPLを多用するユーザーにとっては、持ち運びの際に重くならないことが非常に大きなメリットとなりますし、複数のフィルターを持ち歩いても荷物がかさばらない点も評価されるポイントです。ミラーレス機と組み合わせた場合もフロントの重量が抑えられるため、バランスの取れた撮影が可能であり、小型軽量なシステムとして完成度の高い組み合わせが実現できます。初期EFレンズとしての設計思想が細部にまで反映されており、経済性と機能性を両立させた実に優秀な仕様といえるでしょう。

金属鏡筒の一部採用による堅牢性

EF35-70mm F3.5-4.5Aは一部に金属製のパーツを使用している鏡筒構造となっており、軽量なプラスチック製レンズが主流となる前の時代ならではのしっかりとした作りが特徴です。この金属鏡筒の採用によって、軽量ながらも堅牢性を損なわないバランスの良いボディ構成となっており、長期使用や携帯時の衝撃にも耐えやすく、実用性の高い仕上がりになっています。とくにズームリングやピントリングなど、頻繁に触れる部分の剛性感に優れており、撮影中の操作にも安心感があり、しっかりとした手応えが得られるため、操作していても気持ちよく撮影に集中できます。また、経年劣化によるたわみやガタつきが発生しにくいため、中古市場でも比較的良好なコンディションの個体を見つけることができることが多く、長年の使用にも耐えるタフなレンズとして評価されています。このような堅牢性は、持ち出し頻度の高い旅行やスナップ撮影の現場でも安心して使用できるという意味で、撮影者の機材選びに大きな影響を与える要素です。現在の高性能プラスチックレンズと比較しても、金属パーツが加わることでの剛性と高級感は明確であり、所有する満足感も非常に高いものになります。特にオールドレンズファンやクラシックなカメラシステムを好むユーザーにとっては、この金属パーツの存在が大きな魅力となり、同時代の他の軽量レンズと一線を画すポイントとして語られることが少なくありません。

時代を超える実用標準ズームの魅力

- フィルム一眼との組み合わせで活きる描写特性

- デジタルでも使える汎用性の高さ

- EF初期レンズ特有のノスタルジーと価値

フィルム一眼との組み合わせで活きる描写特性

EF35-70mm F3.5-4.5Aはフィルムカメラの時代に設計されたレンズであり、その描写性能はフィルムとの相性の良さに真価が現れます。特に柔らかくて自然な階調再現や、絞り開放時にわずかに残る周辺減光といった描写のクセは、現在のデジタルレンズにはない味としてフィルム写真に深みを与えてくれます。標準ズームながらも画角の変化に応じて描写傾向が異なり、35mm側では自然なパース感を保ちながら広がりのある風景写真が撮れ、70mm側では被写体の輪郭が浮かび上がるような立体的な写りが得られます。特に人物や街並み、日常のスナップを撮影した際には、硬すぎない柔らかいトーンがフィルムの持つ粒状性と組み合わさることで独特の奥行きを生み出し、写真全体に温かみを加える効果があります。また、発色はやや控えめでありながらも彩度が自然に乗るため、派手すぎず落ち着いた色再現が特徴です。コントラストは中庸で、露出の寛容度が広く、フィルムのダイナミックレンジを損なわない設計となっており、ラチチュードの広いネガフィルムとの組み合わせでは特に力を発揮します。フィルム一眼レフとのセットアップにおいては、軽量なボディとこのレンズのコンパクトさが絶妙に調和し、撮影中に目立つことなく自然な形で被写体に向き合えるという点でもスナップ撮影における理想的なパートナーと言えます。

デジタルでも使える汎用性の高さ

EF35-70mm F3.5-4.5Aはフィルム時代のレンズでありながら、現代のEOSデジタル一眼レフやミラーレスカメラと組み合わせても実用的に使える点が非常に大きな魅力です。EFマウントのレンズであるため、EFマウントのカメラであればそのまま装着して使用でき、電子接点を通じて絞り制御やAF動作も対応可能です。また、ミラーレス機との運用においても、純正またはサードパーティー製のマウントアダプターを使えばスムーズに使用でき、レンズの味を活かしたデジタル表現を楽しむことができます。特にデジタルセンサーのシャープネスが高まった現代において、このレンズのやや緩やかな描写が逆に柔らかい雰囲気を演出し、ポートレートや静物撮影などで独自の描写表現を可能にします。また、軽量コンパクトな設計により、日常使いにも向いており、街歩きや旅先でのスナップ、簡易な物撮り、記録写真など、さまざまなシーンで気軽に持ち出すことができます。さらに、フルサイズ機との相性だけでなく、APS-C機で使うことで焦点距離が換算56-112mm相当となり、よりポートレート寄りの中望遠ズームとしても活用できる点は見逃せません。このように、時代を超えて使い続けられる性能と柔軟な運用性は、EFレンズ黎明期の一本でありながら今なおユーザーから支持されている理由の一つです。

EF初期レンズ特有のノスタルジーと価値

EF35-70mm F3.5-4.5AはキヤノンのAFシステムが一眼レフの主流となり始めた時代に登場した初期EFレンズの一角であり、その存在は技術史的にも大きな意味を持っています。1980年代後半の技術やデザインが色濃く反映されたこのレンズは、現代の高性能かつ無機質な製品群とは異なり、どこか温かみのある設計思想が感じられます。外観デザインも特徴的で、金属と樹脂の組み合わせが織りなす工業製品としての質感、フォーカスリングやズームリングの素材の違いなどからも、その時代のキヤノンのこだわりが垣間見えます。また、初期EFレンズに共通する独特のボケ味や光のにじみ方、コントラスト特性などは、デジタル時代のレンズとは一線を画す描写であり、意図的にこの時代の味を求めて使用するユーザーも少なくありません。中古市場においては比較的安価で流通しているものの、製造数が限られていることから徐々に入手しづらくなりつつあり、コレクション的価値や実用機材としての希少性も増してきています。また、EOSシステムの歴史を振り返る際にも外すことのできないレンズであり、クラシックなEOSボディとの相性も抜群です。オールドレンズファンやフィルム愛好家、レンズの個性を楽しみたいユーザーにとって、このレンズはただの古い標準ズームではなく、時代の記憶と技術の過渡期を詰め込んだ一本として特別な存在感を放っています。

EF35-70mm F3.5-4.5Aの価値を見直す

- 現在の視点から見る描写の魅力

- 現代の高性能レンズとの違いをどう捉えるか

- 所有欲を満たすクラシックな一本として

現在の視点から見る描写の魅力

EF35-70mm F3.5-4.5Aの描写は、現代の高解像度・高コントラストなレンズとは異なり、どこか懐かしさを感じさせるやわらかな描写が特徴です。特に開放付近ではコントラストが控えめで、シャープネスもやや甘くなる傾向がありますが、それが逆にポートレートや雰囲気重視のスナップにおいては効果的に働きます。現代のレンズが細部までしっかりと解像してしまうことで失われがちな「余白」や「空気感」が、このレンズでは自然と表現されるため、見る人の想像力をかき立てるような写真に仕上がる傾向があります。また、絞ることで解像感はしっかりと向上し、風景や建築物を撮る際には端正でバランスの取れた描写を得られます。特にフィルムシミュレーションやレトロ調の加工を行うユーザーにとっては、このレンズの光学的な描写傾向がデジタル処理と絶妙にマッチし、他の現代的なレンズでは得られない自然な表現が可能となります。周辺減光やフレア、ゴーストの出方もクラシックレンズならではの味として積極的に取り入れられる要素であり、撮影者の工夫次第で多様な作風に応える力を持っています。このように、数値的な性能だけでは評価できない、情緒的な描写力を持つレンズとして、EF35-70mm F3.5-4.5Aは改めて再評価されるべき存在です。

現代の高性能レンズとの違いをどう捉えるか

EF35-70mm F3.5-4.5Aは現代の高性能ズームレンズと比べると、解像力、逆光耐性、AF速度、ボケ味などすべてにおいて数値上の性能では劣るかもしれませんが、それは決して劣化版という意味ではなく、異なるアプローチの製品であると理解すべきです。現代のレンズはシャープネスとコントラストの追求が徹底され、どの焦点距離でも高い解像力を維持するよう設計されていますが、EF35-70mm F3.5-4.5Aは描写のピークに幅があり、どこか余裕のある印象を与えます。それが撮影者にとっては構図や被写体の選び方に影響を与え、写真の作り込み方をより丁寧にさせる効果があります。また、軽量かつコンパクトなボディは、撮影時の機動性に大きく貢献し、手持ちでの自由な撮影を可能にしてくれます。さらに、直進ズームの操作感やクラシックなデザインは、撮影体験そのものを豊かなものに変えてくれます。撮影という行為を単なる記録ではなく表現として捉える人にとって、このレンズは「一枚を大切に撮る」という意識を自然と引き出してくれる存在になります。すべてが均質化された現代レンズの描写では得られない独特のリズムや揺らぎが、このレンズの魅力であり、それをどう捉えるかがこのレンズを選ぶ価値につながっていきます。

所有欲を満たすクラシックな一本として

EF35-70mm F3.5-4.5Aは、単なる実用品というよりもむしろ所有する喜びを感じさせてくれるクラシックレンズです。外観は現代のツルツルとした高性能プラスチックとは異なり、落ち着いたマットな質感と程よい重みが手にしっくりと馴染みます。直進ズームという操作機構も相まって、撮影する行為そのものが特別な体験として感じられるようになり、フィルムカメラを愛用していた世代には懐かしさを、新たにクラシックレンズに触れる若い世代には新鮮さを提供してくれます。中古市場では比較的安価に入手できる一方で、製品としての品質は非常に高く、状態の良い個体であれば長く付き合っていける一本となります。EFレンズの初期モデルという歴史的価値も備えており、コレクション性にも優れていることから、単なる撮影機材という枠を超えて趣味性の高いアイテムとしての魅力も十分です。さらに、EOSシステムの黎明期を象徴するレンズでありながら、現行のデジタルボディともしっかり連携できることから、過去と現在をつなぐ架け橋のような存在としても位置づけられます。写真を撮ることの楽しさ、所有することの喜び、歴史を感じることの満足感、そのすべてを味わえるEF35-70mm F3.5-4.5Aは、レンズという道具に感情を重ねたいすべての撮影者にとって特別な存在となるはずです。

EF35-70mm F3.5-4.5Aが映し出す日常の深み

- 自然な発色と優しい描写がもたらす情緒

- 軽快さと操作感が撮影意欲を高める

- 日常使いから作品撮りまで対応できる汎用性

自然な発色と優しい描写がもたらす情緒

EF35-70mm F3.5-4.5Aは、特別なレンズ性能を誇るモデルではありませんが、その控えめな描写傾向こそが写真に独特の情緒をもたらす要因になっています。発色は過剰にならず、彩度も自然な範囲に収まるため、風景や人物、街角の何気ないスナップにおいても落ち着いた仕上がりとなり、デジタル処理に頼らずとも完成された画として成立させる力を持っています。特に空のグラデーションや草木の色合いが素直に再現される点は、色乗りの派手な現代のレンズとは違った良さがあり、どこか懐かしさを感じさせてくれます。絞り開放時にはシャープさよりも柔らかさが前に出て、被写体と背景との自然な分離が生まれます。ボケは滑らかではないものの、ざらつきのあるクラシカルなボケ味が画面に独特の味を添え、光のにじみやハイライトの滲み方も含めて全体に詩的な印象を与えてくれます。レンズが自己主張するのではなく、写したいものに静かに寄り添うような感覚があり、そうした描写は写真を受け取る側にとってもどこか心地よく、記憶を刺激するような情緒ある表現へとつながっていきます。まさに過剰な性能ではなく、必要十分でとどまる設計だからこそ引き出される味わいであり、EF35-70mm F3.5-4.5Aが時代を越えてなお魅力的であり続ける理由の一つといえるでしょう。

軽快さと操作感が撮影意欲を高める

EF35-70mm F3.5-4.5Aは約210gという軽さと全長約69mmという短さが魅力で、撮影機材を最小限に抑えたいユーザーにとって非常にありがたい存在です。持ち出す際の負担が小さく、バッグの隅に忍ばせておけるサイズ感は、意図しないシャッターチャンスに即座に対応することを可能にし、日常的な撮影のハードルを大きく下げてくれます。さらに、直進ズーム方式による操作は機械的な手応えがしっかりとしており、ズームリングを押し引きするという動作自体が直感的で、被写体に向かう気持ちを高めてくれます。ズームの変化が即座に反映されるため、動きのあるシーンや表情の変化を逃すことなく対応でき、特にスナップ撮影においては強力な武器となります。また、フォーカスリングの操作も軽すぎず重すぎないちょうど良いトルク感で、マニュアルフォーカス時にもストレスがなく、微調整も容易です。AFに頼らずじっくりとピントを合わせたい場面でも安心して扱えるため、撮影そのものの楽しさが際立ちます。このような操作感と機動力の高さは、カメラとの一体感を生み、撮影者の感性を素直にアウトプットできる環境を整えてくれます。撮影に出かけるたびに、あらためてこのレンズの軽快さと楽しさに気付かされる場面が多く、写真に対する前向きな気持ちを引き出してくれる存在として、多くのユーザーに支持され続けています。

日常使いから作品撮りまで対応できる汎用性

EF35-70mm F3.5-4.5Aの焦点距離は35mmから70mmという実用的な範囲をカバーしており、スナップやポートレート、風景、物撮りと幅広い被写体に対応できる懐の深さを持っています。35mmでは日常の記録や街中の様子、広がりのある風景を自然なパースで写し出し、70mmでは圧縮効果を生かしてポートレートや部分的な切り取りに活用できます。このレンジを1本でカバーできる点は機材構成をシンプルにできるだけでなく、構図の決定や画角の調整をより機動的に行えることを意味しており、撮影のテンポやリズムを大きく損なうことがありません。また、最短撮影距離が0.39mと短いため、近接撮影もある程度こなせることから、料理や雑貨などの撮影にも対応でき、テーブルフォトや趣味の作品撮りにも応用が利きます。加えて、APS-C機と組み合わせた場合にはおおよそ56-112mm相当の画角になり、中望遠ズームとしての役割も果たしてくれるため、被写体を引き寄せて撮る構図にも自然に入っていけます。これにより撮影スタイルの幅が広がり、一本でさまざまなジャンルをこなす柔軟性の高さが日常使いにも作品制作にもマッチしていることがわかります。実際の使用においてはレンズ交換の手間を減らせるため、撮影に集中しやすくなり、ひとつひとつの被写体とじっくり向き合える時間が増えます。このようにEF35-70mm F3.5-4.5Aは、単なる旧型レンズという枠にとどまらず、現在でも実用レンズとして十分な力を発揮する存在であり、用途を選ばない汎用性こそがこのレンズの最大の武器だといえます。

まとめ

EF35-70mm F3.5-4.5Aは、派手さこそないものの、軽量コンパクトなボディと自然な描写、優れた操作性を兼ね備えた隠れた名レンズです。クラシックな外観や直進ズームの操作感は撮影の楽しさを思い出させてくれ、スナップやポートレート、日常の記録まで幅広く対応できます。フィルムカメラとの相性はもちろん、ミラーレスやデジタル一眼にも適応可能で、オールドレンズとしての魅力と実用性を両立した一本として、今こそ再評価すべき価値あるレンズです。