Canonカメラ シャッタースピードの変え方【初心者〜上級者向け】

カメラ撮影でシャッタースピードを自在に操れるようになると、写真表現の幅が大きく広がります。本記事では、Canon(キヤノン)のカメラでシャッタースピードを変える方法を初心者から写真愛好家まで分かりやすく解説します。一眼レフカメラ(例:EOS Kiss X10シリーズ)、ミラーレスカメラ(例:EOS Rシリーズ)、コンパクトデジタルカメラ(例:PowerShotシリーズ)といったCanon製カメラ各種でのシャッタースピードの設定手順やコツを網羅します。また、シャッタースピードが写真に与える影響やシーン別の活用例、さらにはレベル別のアドバイス、練習のポイントやよくある失敗例も紹介します。この記事を読めば、canon シャッタースピード 変え方がしっかり理解でき、撮影テクニック向上に役立つでしょう。

シャッタースピードとは? なぜ重要なのか

シャッタースピードとは、カメラのシャッター(撮像センサーに光を当てるための幕や電子制御)が開いている時間の長さのことです。例えば「1/1000秒」や「1/60秒」「5秒」などの値で表され、数字が小さい(分母が大きい)ほどシャッターが開いている時間が短く、高速シャッターとなります。逆に、数字が大きくなる(分母が小さくなる、または秒数が長くなる)ほどシャッターが開く時間が長く、低速シャッターとなります。シャッタースピードは写真の明るさ(露出)と被写体ブレ表現の両方に直結する重要な要素です。

シャッタースピードとは、カメラのシャッター(撮像センサーに光を当てるための幕や電子制御)が開いている時間の長さのことです。例えば「1/1000秒」や「1/60秒」「5秒」などの値で表され、数字が小さい(分母が大きい)ほどシャッターが開いている時間が短く、高速シャッターとなります。逆に、数字が大きくなる(分母が小さくなる、または秒数が長くなる)ほどシャッターが開く時間が長く、低速シャッターとなります。シャッタースピードは写真の明るさ(露出)と被写体ブレ表現の両方に直結する重要な要素です。

速いシャッタースピードで得られる効果

シャッターを高速(例:1/1000秒など)にすると、その短い時間内に入ってくる光だけで撮影するため、動きの速い被写体も静止したようにくっきりと写すことができます。スポーツで走る人や飛ぶ鳥、水しぶきなども高速シャッターならピタッと止めて撮影可能です。また、シャッターが開いている時間が短い分だけ光の取り込み量も少なくなるため、同じ明るさの環境では高速シャッターにすると写真は暗くなります。そのため、速いシャッタースピードで撮影する際は、レンズの絞りを開けて(小さいF値にして)多く光を取り入れるか、ISO感度を上げる(センサーをより敏感にする)必要があります。

遅いシャッタースピードで得られる効果

一方、シャッターを低速(例:1/30秒や1秒以上など)に設定すると、シャッターが開いている間に被写体が動いた分だけ写真上に軌跡やブレが表現されます。これにより、水の流れを絹のようになめらかに写したり、車のライトの光跡を描いたりといった動きの表現が可能になります。低速シャッターでは光を取り込む時間が長いため、写真は明るく写りやすくなります。暗いシーンで明るく撮影するためにシャッタースピードを遅くすることもできますが、その際は手ブレや被写体ブレに注意が必要です。手持ちで撮影する場合、シャッタースピードが遅すぎるとカメラの微妙な揺れでも写真全体がブレてしまうため、低速シャッターでの撮影時は三脚を使用するかカメラを固定するのが望ましいでしょう。また、三脚使用時にはレンズやカメラ内の手ブレ補正機能(IS)をOFFにすると、微振動によるブレを防げます。

露出(明るさ)とシャッタースピードの関係

シャッタースピードは写真の明るさを決める3つの要素(絞り(F値)、シャッタースピード、ISO感度)の一つです。高速シャッターにすると暗く、低速シャッターにすると明るく写るため、適正露出にするには他の要素とのバランス調整が欠かせません。例えば、屋内で高速シャッターを使いたい場合は、その分レンズの絞りを開放(F値を小さく)したり、ISO感度を上げたりして光量不足を補います。逆に、明るい屋外で低速シャッターにしたい場合は、絞りを絞る(F値を大きく)か、NDフィルターで光量を減らす方法があります。シャッタースピードを調整するときは、常に絞り値とISO感度も合わせて確認し、3つの設定のバランスで適正な明るさになるよう心がけましょう。

Canonカメラ機種別: シャッタースピードの変え方

一眼レフカメラ(EOS Kissシリーズなど)の場合

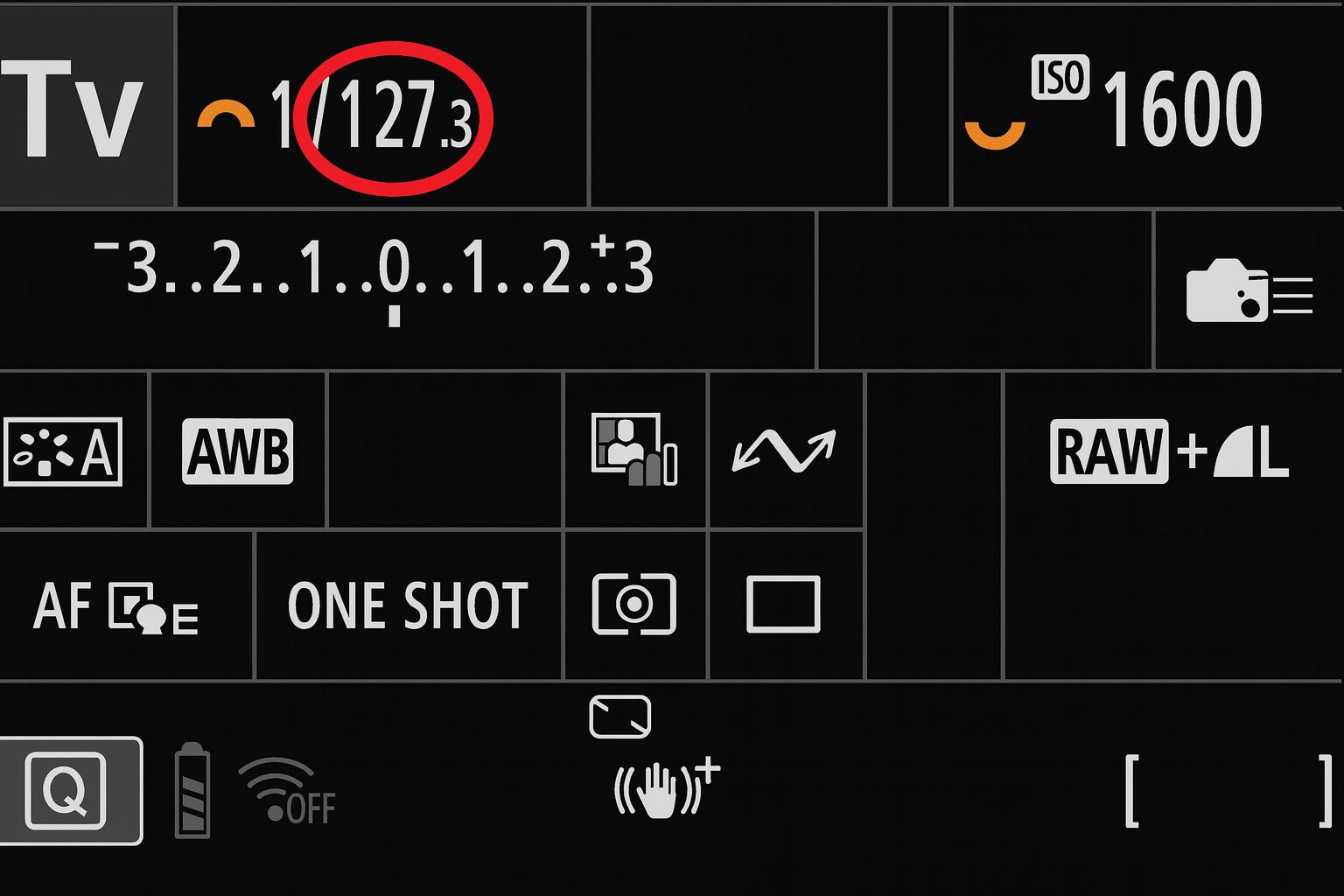

Canonのデジタル一眼レフカメラ(デジタル一眼レフ)では、撮影モードを変更することでシャッタースピードを任意に設定できます。まずカメラ上部のモードダイヤルを確認し、「Tv」(シャッター優先AE)モードか「M」(マニュアル露出)モードに切り替えましょう。「Tv」(Time valueの略)モードでは撮影者が設定したシャッタースピードに合わせてカメラが自動で絞り値を選択します。一方「M」モードではシャッタースピードと絞り値の両方を自分で設定できます。

Canonのデジタル一眼レフカメラ(デジタル一眼レフ)では、撮影モードを変更することでシャッタースピードを任意に設定できます。まずカメラ上部のモードダイヤルを確認し、「Tv」(シャッター優先AE)モードか「M」(マニュアル露出)モードに切り替えましょう。「Tv」(Time valueの略)モードでは撮影者が設定したシャッタースピードに合わせてカメラが自動で絞り値を選択します。一方「M」モードではシャッタースピードと絞り値の両方を自分で設定できます。

モードを選んだら、電子ダイヤル(一般的にシャッターボタン付近のホイール)を回すことでシャッタースピードを変更できます。ファインダー内や液晶画面に表示される数値が変化し、例えば「500」と表示されれば1/500秒、「4″」と表示されれば4秒を意味します。エントリークラスのEOS Kissシリーズなど、ダイヤルが1つしかない機種では、Mモード時にそのダイヤルでシャッタースピードを調整し、絞りを変えたいときはAvボタン(露出補正ボタン)を押しながらダイヤルを回す操作になります。

- カメラの電源を入れます。

- モードダイヤルを「Tv」(シャッター優先)または「M」(マニュアル)に合わせます。

- カメラのメイン電子ダイヤルを回し、目的のシャッタースピード値を選びます。

- ファインダーもしくは液晶画面に表示されたシャッタースピードの値を確認します(例:ファインダー内で「125」の表示は1/125秒を意味します)。

- シャッターボタンを半押ししてピントと露出を確認し、問題なければ撮影します。

もしTvモードで撮影中に絞り値が点滅している場合、それは設定したシャッタースピードでは適正露出が得られないことを示します。その際は、シャッタースピードを遅くして絞りにより多く光が入るようにするか、ISO感度を上げて明るさを補いましょう。同様に、Mモードではシャッタースピードと絞り、ISOの組み合わせで露出を適正に調整する必要があります。初めはTvモードでカメラ任せにしつつシャッタースピードの効果を掴み、慣れてきたらMモードに挑戦すると良いでしょう。

ミラーレスカメラ(EOS Rシリーズなど)の場合

Canonのミラーレス一眼カメラ(EOS RシリーズやEOS Mシリーズなど)でも、基本的な操作手順は一眼レフと同様です。まずは撮影モードを「M」または「Tv」に設定します。機種によってはモードダイヤルが従来型(物理ダイヤル)のものと、電子式のモード切替(ボタンとダイヤル操作で切り替える)ものがありますが、いずれの場合もメニューやダイヤルでM/Tvモードを選択できます。

モード設定後、メインダイヤル(モデルによりカメラ上部や背面に配置)を回してシャッタースピードを調整します。EOS RPなどダイヤルが1つの機種では、そのダイヤルを回すだけでシャッタースピード変更が可能です。EOS R5/R6等の上位機種では前後にダイヤルがあり、通常は前ダイヤルでシャッタースピード、後ダイヤルで絞り値を設定するようになっています。また、RFレンズの一部にはコントロールリングがあり、設定次第でリングにシャッタースピード調整を割り当てることもできます。

- カメラの電源をオンにします。

- 撮影モードを「Tv(シャッター優先)」または「M(マニュアル)」にセットします。

- 本体のメインダイヤル(またはコントロールホイール)を回し、シャッタースピードを変更します。※時計回りに回すと高速シャッター、反時計回りに回すと低速シャッターになります。

- 電子ビューファインダー(EVF)や液晶モニターに表示されるシャッタースピード値と露出表示を確認します。

- 必要に応じてISO感度や絞り値も調整し、ピントを合わせて撮影します。

ミラーレスカメラでは撮影前にEVF/液晶画面上で明るさやヒストグラムを確認できる「露出シミュレーション」が有効な場合が多く、設定したシャッタースピードによる明るさやブレの様子が事前に掴みやすいです。初心者の方はこの利点を活かし、リアルタイムで効果を確認しながら適切なシャッタースピードを探ってみましょう。

コンパクトデジタルカメラ(PowerShotシリーズなど)の場合

PowerShotをはじめとするCanonのコンパクトデジタルカメラでも、上位モデルでは手動でシャッタースピードを設定できます。機種によりますが、モードダイヤルに「Tv」や「M」が用意されているモデルでは、それらを選択することで一眼カメラ同様にシャッタースピードの調整撮影が可能です。例えばPowerShot G7 Xシリーズではレンズ周りのコントロールリングや背面ダイヤルを回すことでシャッタースピードを変更できます。

コンパクト機の場合、以下のような手順になります。

- カメラの電源を入れます。

- モードダイヤルを「Tv(シャッター優先)」もしくは「M(マニュアル)」に切り替えます。

- カメラのコントロールリングまたはダイヤルを回して、希望するシャッタースピード値を設定します。

- 液晶画面に表示されたシャッタースピードと絞り値を確認します(露出が適正範囲かチェック)。

- 構図とピントを整え、シャッターボタンを半押ししてから撮影します。

注意点として、エントリー向けのコンパクトカメラの中には撮影モードの手動設定自体ができない機種もあります(オート専用のモデルなど)。その場合はシャッタースピードを直接指定することはできませんが、シーンモードで「スポーツ」「夜景」など適したモードを選ぶことでカメラが自動的にシャッター速度を調整します。手動設定が可能なモデルでは、一眼と同じ感覚でシャッタースピードの効果を楽しむことができます。

シーン別シャッタースピード設定のコツ

ポートレート(人物撮影)の場合

人を撮るポートレート撮影では、被写体(人物)が静止していても呼吸やわずかな動きがあります。そのため、1/60〜1/125秒程度のシャッタースピードに設定しておくと人物の表情やしぐさをブレずに捉えやすくなります。特に手持ち撮影では1/60秒より遅いと撮影者の手ブレも加わりやすいため注意が必要です。屋外の明るい場所であれば1/250秒以上に速くしても良いでしょう。逆に、室内や日陰など光が少ない状況ではシャッタースピードを多少遅く(例:1/60秒程度)したりISO感度を上げたりして、適切な明るさを確保します。

また、子どもを撮る場合や被写体が動く可能性がある状況では、少し速めの1/250秒前後を目安にすると安心です。基本的にポートレートでは被写体ブレを避けるため可能な限り速いシャッターを使いつつ、背景の明るさやボケ量は絞り(F値)やストロボ等で調節します。なお、ストロボを使用する場合、多くのカメラでシャッタースピードの同期速度(X-sync)に上限がある点に留意しましょう(一般的なキヤノン一眼レフでは約1/200秒前後が上限で、それ以上速くすると正常に光が当たらなくなります)。

動きのある被写体(スポーツ・乗り物など)の場合

走っている人やスポーツ中の選手、走行中の車や電車、飛んでいる動物など動きの速い被写体を撮影する際には、できるだけ速いシャッタースピードが求められます。目安として、1/500〜1/1000秒以上に設定すると、多くの動きを止めて撮影できます。例えば運動会で走る子どもや踊っている人なら1/500秒、野球やサッカーなど球技でボールや選手を止めたいなら1/1000〜1/2000秒、野鳥が羽ばたく瞬間を止めたい場合は1/2000秒以上が望ましいでしょう。

走っている人やスポーツ中の選手、走行中の車や電車、飛んでいる動物など動きの速い被写体を撮影する際には、できるだけ速いシャッタースピードが求められます。目安として、1/500〜1/1000秒以上に設定すると、多くの動きを止めて撮影できます。例えば運動会で走る子どもや踊っている人なら1/500秒、野球やサッカーなど球技でボールや選手を止めたいなら1/1000〜1/2000秒、野鳥が羽ばたく瞬間を止めたい場合は1/2000秒以上が望ましいでしょう。

一方で、あえて背景や被写体の一部をブレさせることでスピード感を表現するテクニックもあります。その代表が流し撮りです。被写体をカメラで追いかけながらシャッターを切ると、背景が流れて被写体の動きを強調できます。流し撮りをする場合のシャッタースピードは被写体の速さによりますが、1/60〜1/125秒程度から試してみると良いでしょう。例えば、陸上競技のランナーを流し撮りするなら1/60秒前後、車や電車などもっと速いものなら1/125秒程度でも背景が大きく流れます。流し撮りは難易度が高いですが、うまくいけば臨場感あふれる写真になりますので、連続撮影モードを使いつつ練習してみましょう。

夜景や暗いシーンの場合

夕景や夜景、室内の暗いシーンでは、光量が少ないぶんシャッタースピードを遅くして光を稼ぐ必要があります。三脚を使用できる場合は、数秒〜30秒程度の長秒露光で夜景の美しい光のグラデーションや光跡を捉えることができます。都市の夜景では5秒、10秒、20秒…とシャッターを開けることで、肉眼では見えない車のライトの軌跡や建物の灯りまで鮮明に写し出せます。ただし、露光時間が極端に長くなるとセンサーにノイズが乗りやすくなるため、カメラ内の長秒時ノイズ低減機能をオンにして撮影後処理を行うと良いでしょう。

観光地など三脚が使えない状況や手持ちで撮らざるを得ない場合は、限界的に1/15〜1/60秒程度までシャッタースピードを遅くしてみます。その際、ISO感度を上げてシャッタースピードを稼ぎ、レンズの手ブレ補正機能があれば有効にしましょう。例えば手ブレ補正付きレンズやカメラなら、普段1/60秒でブレるところを1/15秒程度まで踏みとどまれる場合もあります。それでも人間が手で構える以上、完全にブレをゼロにするのは難しいので、連写して良いコマを選ぶなど工夫してみてください。夜景ではシャッタースピードを遅くしすぎると車や人が動いた際に被写体ブレが生じることもあります。その場合は、動く被写体が写り込まないタイミングを狙うか、シャッタースピードを上げて代わりにISO感度をさらに上げるなどして対応します。

観光地など三脚が使えない状況や手持ちで撮らざるを得ない場合は、限界的に1/15〜1/60秒程度までシャッタースピードを遅くしてみます。その際、ISO感度を上げてシャッタースピードを稼ぎ、レンズの手ブレ補正機能があれば有効にしましょう。例えば手ブレ補正付きレンズやカメラなら、普段1/60秒でブレるところを1/15秒程度まで踏みとどまれる場合もあります。それでも人間が手で構える以上、完全にブレをゼロにするのは難しいので、連写して良いコマを選ぶなど工夫してみてください。夜景ではシャッタースピードを遅くしすぎると車や人が動いた際に被写体ブレが生じることもあります。その場合は、動く被写体が写り込まないタイミングを狙うか、シャッタースピードを上げて代わりにISO感度をさらに上げるなどして対応します。

なお、星空の撮影では基本的に数秒〜十数秒のシャッタースピードが用いられます。星を点像で写すなら一般に「500ルール」(フルサイズ換算で500÷焦点距離=秒数の目安)と呼ばれる計算式で上限シャッター時間を決め、星の軌跡を描きたい場合は数分〜数十分という超長時間露光や比較明合成を使うこともあります。これらは上級テクニックですが、夜景撮影に慣れてきたら挑戦してみるのも良いでしょう。

セルフポートレート(自撮り)の場合

自分自身を撮影するセルフポートレートでは、カメラを三脚や安定した場所に設置し、セルフタイマーやリモコンを使って撮影することが多いでしょう。シャッタースピードの設定で注意したいのは、自分が写るからといって油断して遅いシャッターにし過ぎないことです。撮影時には撮影者がカメラを操作しないため手ブレは起きませんが、被写体である自分自身が動いてしまうとブレた写真になります。したがって、できれば1/60秒以上のシャッタースピードを確保し、ポーズをとる際もシャッターが切れる瞬間は動きを止めるよう意識しましょう。室内で暗い場合には、照明を明るくするかカメラのISO感度を上げてシャッタースピードを稼ぐと効果的です。

セルフタイマー撮影では、カメラがピントを合わせてからシャッターが切れるまでにタイムラグがあります。その間に自分が動くとピント位置や露出もズレてしまう可能性があります。タイマーを2秒など短めに設定するか、スマホ連携やリモートレリーズを使って自分が静止した状態でシャッターを切れるようにすると良い結果が得られます。また、もし内蔵ストロボや外付けフラッシュを使える環境なら、発光させることで被写体である自分を瞬間的に明るく照らしブレを軽減できます(いわゆるスローシンクロ撮影の応用)。

練習のポイントとよくある失敗例

シャッタースピードの習得には、実際にさまざまなシーンで撮影してみることが近道です。以下に、練習時のポイントや初心者が陥りやすいミスをまとめます。

- まず明るい場所で練習する:屋外の昼間など光量の多い環境では、高速シャッターでも十分明るく撮れるため失敗が少なく、シャッター速度によるブレの違いを実感しやすいです。

- 被写体ブレと手ブレを区別する:写真がブレてしまった場合、それが自分の手の揺れによるものか、被写体の動きによるものかを見極めましょう。前者ならシャッタースピードを速くすることで改善できますし、後者なら被写体の動きに合わせてより高速シャッターが必要です。

- 手持ち撮影の限界を知る:一般に、手ブレを防ぐ目安は「シャッタースピード=1/(使用レンズの焦点距離)秒以上」と言われます(フルサイズ換算)。例えば50mmのレンズなら最低でも1/50秒、200mmなら1/200秒は確保するという具合です。初心者のうちは少し余裕を見て、この目安より速いシャッターを切るよう意識すると失敗が減ります。

- 設定し忘れに注意:よくある失敗に「前の撮影設定のまま撮ってしまう」というものがあります。例えば夜景を撮った後に翌日もそのままの低速シャッターで撮影してしまい、日中なのに真っ白な露出オーバー写真になった、逆に高速シャッターのまま室内で撮って暗い写真になった、などです。撮影シーンが変わったらシャッタースピード含め設定を見直す習慣をつけましょう。

- Tvモードでの露出不足:シャッター優先(Tv)モードを使うと、意図した速いシャッターに対しカメラが絞り開放でも追いつかず暗い写真になることがあります。その際カメラは絞り値を点滅表示で警告してくれます。この場合はシャッタースピードを遅くするかISO感度を上げ、適正露出になるよう調整しましょう。

- Mモードでの露出ミス:マニュアルモードでは全て自分で設定するため、慣れないうちは露出オーバー・アンダーの失敗が起きやすいです。ファインダー内や画面上の露出レベル表示(露出計)を確認し、中央(0)付近になるようシャッタースピードを決めます。極端に明るすぎたり暗すぎたりする場合はISO感度や絞りも適宜調整してください。

- ブレ覚悟でアート表現も:失敗とは少し異なりますが、あえてブレを生かす撮影も写真の醍醐味です。最初は「ブレなく撮る」ことに集中すべきですが、慣れてきたら滝をあえてスローシャッターで撮って水の流れを表現する、夜の街を低速シャッターで撮って人混みをあえてブレさせる、といった創造的なチャレンジもしてみましょう。ただしその際は必ず三脚を使う、NDフィルターで減光するなど、狙い以外の部分が破綻しない工夫も必要です。

シャッタースピードの上達には、カメラ任せにしないで自分で設定を変えてみる経験が不可欠です。失敗を恐れず、さまざまな設定で数多く撮影し、違いを比較してみてください。デジタルカメラならフィルムと違い失敗してもコストはかかりません。EXIF情報(写真データに記録される撮影設定)を後から見返すことで、「この写真は1/200秒でうまく止まった」「この写真は1/30秒でブレた」といった学びが得られます。

まとめ: シャッタースピードを自在に操ろう

シャッタースピードの変え方とその効果について、Canonカメラを例に詳しく解説してきました。初心者の方はまず基本を押さえ、適切なモード設定(まずはシャッター優先モードなど)で安全なシャッタースピードを習得しましょう。学生やブロガーの方は、本記事の機種別ガイドを参考に自分のカメラで実践し、シーンごとの最適シャッター設定を体得してください。写真愛好家の方は、ぜひ創造的な低速シャッター表現や瞬間を切り取る超高速シャッターに挑戦し、更なる表現の幅を広げてみてください。

シャッタースピードは写真表現と技術の両面で奥が深い要素ですが、同時に習得すれば撮影がもっと楽しくなる要素でもあります。是非、カメラの「時間」を操る感覚を楽しみながら、自分ならではの一枚を追求してみてください。最後に、シャッタースピードと合わせて絞り(ボケ具合の調整)やISO感度(写真の明るさとノイズ)についても理解を深めると、カメラの露出コントロールが完璧になります。これらをバランス良く使いこなして、思い通りの写真を撮影しましょう。