写真を撮るとき、どのくらいの距離からシャッターを切っていますか?被写体との距離は、写真の印象や雰囲気を大きく左右する重要な要素です。遠すぎれば情報が伝わらず、近すぎれば歪みや圧迫感が生まれることもあります。この記事では、焦点距離や構図との関係も踏まえながら、「距離」の考え方について詳しく解説します。

写真に差が出る「距離」の使い方 被写体との間合いで変わる写りの印象

カメラと被写体の間にある「距離」は、単なる物理的な空間ではなく、写真の完成度を左右する重要なファクターです。距離によって構図が変わり、背景のボケや遠近感、被写体の存在感までもが変化します。この記事では、距離の違いがもたらす具体的な効果や、距離を意識した撮影テクニックについて詳しく紹介します。

カメラにおける距離の概念と撮影結果への影響

- 撮影距離による写り方の変化と焦点距離の関係

- 最短撮影距離が与える構図とボケへの影響

- 距離を活かしたレンズ選びと被写体との関係性

撮影距離による写り方の変化と焦点距離の関係

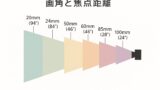

撮影距離とはカメラと被写体の間の距離のことであり、焦点距離とはレンズの光学的な距離を指しますが、これらは密接に関係しており写真の見え方に大きな違いを生み出します。たとえば同じ50mmのレンズであっても、被写体に1メートルの距離で寄って撮影するのと3メートル離れて撮るのでは背景の圧縮感やボケの量がまったく異なります。撮影距離が短ければ背景は広がって見え、遠近感が強調されますが、撮影距離が長くなればなるほど背景は圧縮されて平坦に感じられるようになります。この特性を活かして、広角レンズでは被写体にぐっと近づいて迫力を出し、望遠レンズでは距離を取って背景を大きくボカして静けさや孤立感を演出することができます。また、ポートレート撮影においては撮影距離が短すぎると顔が歪んで見えるため、適度に距離を取る必要がありますが、その際に85mmや135mmといった中望遠レンズを選ぶことで自然な遠近感と美しいボケを両立させることができます。つまり焦点距離と撮影距離のバランスを理解し、自分が求める絵作りに応じて距離を調整することがカメラ撮影の基礎であり、撮影距離を変えるだけでもまるで別のレンズを使ったかのような表現が可能になります。さらに、焦点距離が長くなるほど同じ画角で撮ろうとすれば距離を取る必要があるため、焦点距離と撮影距離は表裏一体であり、構図作りや表現の意図に直結する重要な要素として常に意識する必要があります。

最短撮影距離が与える構図とボケへの影響

レンズごとに設定されている最短撮影距離は、どれだけ被写体に寄れるかという基準であり、この数値は撮影の自由度や表現の幅を大きく左右します。たとえば一般的な望遠レンズでは最短撮影距離が1メートル以上あることが多く、それに対してマクロレンズでは数十センチ以下まで寄ることができるため、被写体のディテールを極めて繊細に捉えることが可能になります。特に花や昆虫、小物といった被写体を撮影する場合、被写体にどれだけ近づけるかによって画面の構成がまったく変わってきます。さらに、被写体に近づけば近づくほど背景が大きくボケるため、最短撮影距離が短いレンズほど、強いボケを活かした印象的な写真を撮ることができます。これはマクロレンズに限らず、たとえばRF35mm F1.8やEF50mm F1.8など、比較的寄れる標準単焦点レンズでも活かせる特性であり、被写体を際立たせるために背景を大きくボカす撮影をしたい場合には、最短撮影距離の短さが大きな武器になります。また、料理やテーブルフォトのようなジャンルでは寄れないレンズだと構図が限定されてしまい、自由なアングルでの表現が難しくなることもあるため、最短撮影距離はスペック表の中で見落とされがちな数値でありながら、実際の使用感に直結する非常に重要なポイントだといえます。撮影現場で「もう少し寄れたらいいのに」と感じる場面があれば、それはレンズ選びの見直しのサインであり、焦点距離だけでなく最短撮影距離にも注目して選ぶことで、写真の表現力は確実に広がります。

距離を活かしたレンズ選びと被写体との関係性

カメラにおいて距離という概念は単に空間的な長さではなく、被写体との関係性や構図、印象を形づくる核心的な要素です。たとえば85mmや135mmといった中望遠レンズでは、被写体との間に適度な距離を保ちながらも背景を大きくボカして主題を引き立てることができますが、この距離感が被写体にとっての心理的安心感にもつながります。特に人物撮影においては、距離を詰めすぎることで相手に緊張感を与えてしまうことがあり、ほどよい距離を保つことで自然な表情や動きを引き出せることが多くあります。一方で、広角レンズでは被写体に大胆に近づいて撮影することが基本となるため、距離を詰めることで臨場感や動きのある写真を生み出すことができます。風景撮影でも、遠景と近景のバランスをとることで奥行きのある構図をつくることが可能になり、レンズの選び方と被写体との距離の取り方が密接に関係していることがわかります。また、距離を取ることによって背景との関係性も大きく変わり、距離を意識的に操ることで情報を整理したり、シンプルで印象的な画面構成に仕上げたりすることができます。さらに、距離を意識することでレンズ選びそのものも変化し、例えば「もっと寄りたい」と感じるならマクロレンズや寄れる単焦点、「もっと背景をボカしたい」と思えば大口径の望遠レンズというように、表現の幅を距離から逆算して構築することができるのです。撮影現場での判断力は、こうした距離感の経験の積み重ねから生まれるものであり、距離という概念を常に意識して撮影に臨むことで、どんなジャンルでも確実にレベルアップにつながっていきます。

被写体との距離感が左右する写真の印象と伝わり方

- 接写と中距離撮影による表現の違い

- 遠景撮影に適した距離感とレンズの選び方

- 被写体の種類によって変えるべき撮影距離の感覚

接写と中距離撮影による表現の違い

接写と中距離撮影の違いを理解することは写真の表現力を大きく左右する要素であり、被写体との物理的な距離によって得られる印象やディテールの伝え方がまったく異なります。接写では被写体に極端に近づくことによって細部の質感や色のニュアンスまで克明に描写することができ、マクロレンズなどを用いることで花の花粉や昆虫の目の複雑な模様など、肉眼ではとらえきれない世界を映し出すことが可能になります。一方でピントが合う範囲は極めて狭くなり、構図を少しでもずらすと意図しない箇所にピントが移ってしまうリスクもあります。そのため、被写界深度をコントロールしながら撮影するためには三脚を使った安定した姿勢や細かい調整が必要になることもあります。対して中距離撮影では、被写体全体を収めながら背景との関係性も表現できるため、被写体の存在感だけでなくその周囲の状況や空気感まで含めた記録が可能になります。たとえばスナップ写真やポートレートにおいては、被写体との距離が近すぎると相手の表情が緊張してしまったり構図が窮屈になったりすることがありますが、中距離であれば自然な佇まいや雰囲気を残しながら撮ることができ、見た人に安心感や余裕を与える写真になります。特に標準域や中望遠レンズを使った場合には適度なボケを活かして背景を整理することもでき、主題を引き立てながらも窮屈さのないバランスが取れるのが特徴です。このように距離が変わるだけで写真の印象は大きく変化するため、同じ被写体であっても寄ったカットと少し引いたカットの両方を撮ることで、表現の幅を広げることができ、最終的に作品としての完成度も高まるのです。

遠景撮影に適した距離感とレンズの選び方

遠景撮影では被写体との距離が非常に長いため、通常の感覚では近づくことができないような状況が多く、距離感の調整は主に撮影ポジションの工夫とレンズの選択によって行います。たとえば風景写真では手前から奥までを一枚に収めるために広角レンズを選ぶことが多く、24mmや16mmといった画角では広がりのある構図が作りやすく、遠くの山や空を含めたダイナミックな写真を撮ることができます。しかし広角は遠くのものをさらに小さく感じさせる効果があるため、被写体の印象を強めたい場合には望遠や中望遠を使って遠くの対象をぐっと引き寄せて写すという発想が必要です。たとえば200mmや300mmのレンズを使って遠くの山並みを撮ると、肉眼では気づかない細部まで捉えることができ、遠く離れた存在にも関わらず圧倒的な存在感を与えることが可能になります。こうした遠景撮影では、距離そのものを詰めることができないからこそレンズによって距離をコントロールするという考え方が求められ、また被写体のスケール感や空気の密度をどう表現するかという意識も重要になります。さらに、遠景での構図は手前に何を入れるかによって奥行きの表現が大きく変わるため、主題との距離だけでなく周囲との距離感も同時に意識する必要があります。遠くの被写体に対しては自分が動けないことも多いため、ズームレンズで画角を変えたり、焦点距離の異なる単焦点を複数持ち出したりして、想定される距離に応じた準備をすることが成功の鍵となります。遠景撮影とは、物理的な距離をどう視覚的に縮めるかという工夫の積み重ねであり、撮影者の意図がそのまま写真に反映される非常に繊細なジャンルなのです。

被写体の種類によって変えるべき撮影距離の感覚

撮影距離の感覚は被写体の種類によって柔軟に変える必要があり、それぞれの対象が持つスケール感や質感、存在感に応じて適切な距離を選ぶことで、写真の印象は劇的に変化します。たとえば人物を撮影する場合には、相手との信頼関係や表情の自然さを引き出すためにある程度の距離を保つことが大切であり、特に中望遠レンズを使用して少し離れた位置から撮ることで、顔や体の形が歪まず、被写体に過度な緊張感を与えずに済むというメリットがあります。一方でペットや子どもなど表情の変化が早く動きのある被写体に対しては、柔軟に距離を詰めたり引いたりできるような構えが求められ、ズームレンズの使用や自分自身の移動によって常に距離感を最適に調整しながら撮ることが求められます。また、無機物や風景、小物などの静止した被写体については、撮影距離を数センチ単位で詰めたり引いたりして構図を練ることで、その質感や光の当たり方、背景とのバランスがより洗練されたものになります。特に小物の撮影においては、たった数センチの距離の違いがボケの形状や影の出方を変えることがあり、距離の調整が写真の質に直結します。野鳥や野生動物など、人間が不用意に近づけない被写体に対しては望遠レンズの力を借りて遠距離から狙うことが基本となりますが、ここでも重要なのは自分がどこまで近づけるか、どの距離で相手に警戒されずに自然な姿を写せるかという観察力です。撮影距離というのは単なる長さの話ではなく、被写体の性質や状況を正しく理解したうえで最適な距離を判断し、そこから得られる画角や描写を最大限に活かすという感覚が求められます。どんな被写体であってもその距離感が写りの全てを決めるといっても過言ではなく、撮影者が距離をどう捉えているかによって写真の完成度は大きく左右されるのです。

焦点距離と被写体距離を操る中望遠撮影の魅力

- 中望遠レンズで最適な撮影距離を保つ理由

- 135mmで生まれる圧縮効果と距離のバランス

- 中望遠で距離を活かす背景処理の工夫

中望遠レンズで最適な撮影距離を保つ理由

中望遠レンズを使用する際に最も重要なのは、被写体との距離を適切に保つことです。たとえば85mmや135mmといった焦点距離は、人物や花、スナップなどあらゆる被写体に対して自然なパースと美しいボケを両立させる理想的な距離感を作り出すために設計されています。この距離を無視して極端に寄ってしまうと画角が狭まりすぎてしまい、被写体が窮屈に写ったり、フレームに収まりきらなかったりと構図に無理が生じることがあります。逆に距離を取りすぎると、今度は背景の要素が目立ちすぎたり、被写体の存在感が薄れてしまうため、常に数メートル先のちょうどよい距離をキープすることが求められます。特にポートレートでは、被写体との距離が近すぎると緊張感を与えてしまい自然な表情が引き出しづらくなるため、少し離れた距離から静かに見守るように撮影する中望遠の特性が活きてきます。この距離感が心地よさを生み、相手との信頼関係を写真に反映させることができるのです。また、花や自然物の撮影でも、適度な距離を保つことで背景との関係が整理され、主題を引き立てながらも空間全体に美しさと静けさを与えることができます。構図の中で被写体と背景が均衡を保ちつつ、ボケを効果的に使える距離こそが中望遠で目指すべき立ち位置であり、撮影者がこの感覚を身につけていれば、どのシーンでも迷いなく撮るべきポジションに立つことができるようになります。中望遠レンズは、距離という目に見えない要素を可視化し、写真の中に空気や間を取り込むためのツールであり、その性能を最大限に活かすには、距離を正確に意識して撮るという基本が欠かせません。

135mmで生まれる圧縮効果と距離のバランス

135mmという焦点距離は中望遠レンズの中でも特に圧縮効果が強く現れる画角であり、距離を取った撮影によって得られる背景の詰まり方や被写体の引き立ち方が非常に独特です。この圧縮効果とは、被写体と背景の距離感が詰まって見える視覚的な現象であり、実際には数十メートル離れている背景が被写体のすぐ後ろにあるかのような印象を与えることができます。135mmでこの効果を活かすには、最低でも3メートルから5メートル以上の距離を保って撮影することが基本となり、そうすることで被写体が自然なサイズで収まりつつ、背景が大きく圧縮されて絵の中に迫力が生まれます。背景にある山、建物、木々などの要素をぎゅっと近づけて見せたいとき、この135mmの焦点距離と距離感のバランスが最適となります。また、F2やF1.8といった明るい開放絞りを持つ135mmレンズでは、背景を完全に溶かすようなボケが得られ、特にポートレートにおいては背景に何があったのかさえ分からないほど滑らかな描写が可能です。そのためには被写体との距離を安定させることが不可欠で、少しでも近づきすぎると構図が崩れ、逆に離れすぎるとボケの効果が弱くなってしまいます。適正距離を維持しながら撮影するためには、背景との相対位置や被写体のサイズ感を事前にイメージして、どこに立つべきかを判断する力が求められます。さらに、135mmは手ブレの影響も受けやすいため、しっかりと構えを安定させて撮ることも必要です。距離を正しくとることで初めて135mmのレンズの本領が発揮され、他の焦点距離では得られない視覚的な密度と緊張感を写真に与えることができるため、この焦点距離を使いこなすには距離のコントロールを常に意識することが何より大切になります。

中望遠で距離を活かす背景処理の工夫

中望遠レンズを使って撮影する際に、背景処理をどう行うかという点は非常に重要であり、被写体との距離の取り方がそのまま背景の整理やボケの質に直結します。85mmや135mmといった焦点距離では、背景が大きく写り込むことは少ないものの、少しの構図のズレで背景に不自然な要素が入ってしまうことがあります。そうしたときに役立つのが距離の調整であり、被写体に対して少し下がって撮る、もしくは左右に数歩ずれるだけで背景の写り込みが大きく変わることがあります。特に中望遠は背景を圧縮してボケさせる力が強いため、背景が滑らかにボケるかどうかは距離と開放絞りの使い方にかかっています。たとえばF2.8で撮るとしても、被写体と背景との距離があまりなければボケは浅く感じられ、意図しないディテールが目立つこともあります。逆に被写体を前に引き出して背景と十分な距離を取れば、絞り値をそこまで開かなくても柔らかいボケを得ることができるため、被写体と背景の距離をどれだけ取れるかを常に考えながら構図を決める必要があります。また、背景に木漏れ日や光の玉ボケを入れたいときなどは、あえて被写体との距離を調整して玉ボケの位置を整えるといった工夫も可能です。これにより、単に背景をボカすのではなく、ボケそのものを写真のデザイン要素として活用できるようになります。背景の整理には距離の調整が最もシンプルで効果的な方法であり、無理に構図を変えるよりも一歩動いて立ち位置を変えるだけで美しい仕上がりになることが多くあります。中望遠での撮影ではこのように、距離という目に見えない要素を使って空間を整え、被写体と背景を絶妙なバランスで配置することが、最終的な写真の完成度を大きく左右するのです。

まとめ

カメラにおける距離の概念は、単に被写体との空間的な離れ具合を示すだけでなく、写真の構図や背景の印象、被写体そのものの描写に大きな影響を与える重要な要素です。焦点距離や絞り値と連動しながら、距離は写真の印象を決定づける基礎となり、距離の取り方ひとつで作品全体の空気感や緊張感が変わります。特に中望遠レンズでは、距離を意識することで被写体と背景のバランスが最も美しく保たれ、自然なボケと圧縮効果を同時に活かせるようになります。距離を制することが写真を制する第一歩といえるでしょう。