動画撮影において、オートフォーカスの性能は作品のクオリティを大きく左右します。特に被写体が動くシーンや背景との距離が変化する場面では、AF性能が高ければ高いほど自然でなめらかな映像が得られます。ピントが前後に迷わず追従するだけで、視聴者の没入感やプロらしい印象が大きく変わります。本記事では、動画撮影時に重要となるAFの仕組みや、実際の撮影で効果的に使うためのポイントについて詳しく解説します。

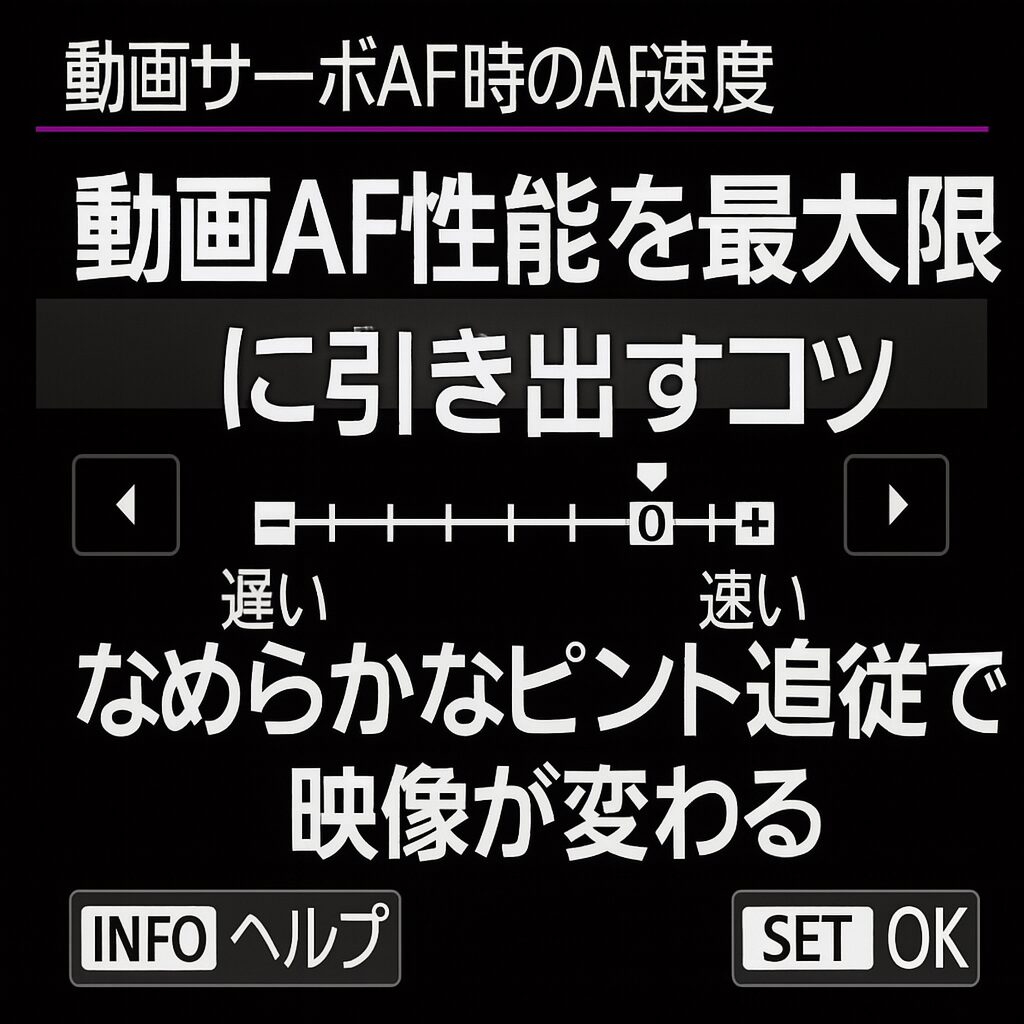

動画AF性能を最大限に引き出すコツ なめらかなピント追従で映像が変わる

滑らかで正確なAFは、動画撮影の安心感と映像品質を大きく引き上げます。被写体の動きにしっかり追従し、迷いなくフォーカスを維持するカメラは、編集段階でも余計な手間を減らし、完成度の高い映像を作るうえで欠かせません。AFスピードや感度の設定、被写体認識機能の活用など、細かい使い方を理解しておくことで、動画AF性能を最大限に活かすことができます。本記事ではその具体的な活用方法について紹介します。

動画AF性能

-

- 動体追従における動画AFの実力差

- 瞳AFの安定性と動画作品への影響

- 滑らかさと迷いの少なさがもたらす信頼性

動体追従における動画AFの実力差

動画撮影におけるAF性能は、静止画とは異なる要素が問われます。被写体が常に動いているシーンでは、AFの追従精度がそのまま映像品質に直結します。特に子どもやペット、スポーツシーンなど不規則に動く対象を捉える際には、AFがスムーズに追い続けるかどうかが大きな分かれ目です。EOS R6 Mark IIのような最新機種では、ディープラーニングを活用した被写体認識AFにより、人物や乗り物を即座に識別し、動画撮影中でも滑らかに追従し続ける性能が確保されています。一方で、古いモデルやエントリー機では、動体の加速や急な方向転換に対応しきれず、AFが迷ってフレームアウトする場面も多く見られます。これは、センサーの読み出し速度や処理エンジンの性能差に起因するものであり、単にレンズ側の駆動性能だけでは補えません。また、動画時のAFは音声との関係も無視できません。AF作動音が収録マイクに乗るようでは、実用的なAFとは言えないのです。静粛性に優れたナノUSMやSTMレンズと、高速・高精度なボディ側AFとの組み合わせが、動画AFの真価を引き出す条件となります。さらに、AFの移行スピードや感度を細かく調整できるかどうかも重要な要素です。たとえば、被写体が画面外に出たとき、即座に次の被写体へピントを移すのか、それとも少し待って戻るのを待つのかは、作品のトーンを左右します。こうしたAF挙動の設定自由度は、上位機種ほど豊富で、プロの現場では必須の要素です。動体追従AFの信頼性が高い機種では、撮影者は構図や演出に集中でき、ピントの不安から解放されます。これは動画制作において非常に大きなメリットとなるため、AF性能の見極めは機種選びの核心とも言えるでしょう。

瞳AFの安定性と動画作品への影響

瞳AFは、ポートレート動画において極めて重要な機能です。特にYouTubeやインタビュー撮影、ブライダル映像など、人の顔を主軸とした構成が増える中で、常に瞳にピントが合っているかどうかが視聴体験の質を大きく左右します。静止画では1枚の中でピントが合っていれば成立しますが、動画では一瞬のズレがそのまま映像全体の印象を損なうリスクがあります。最新のフルサイズミラーレス機では、瞳AFが動画中でも有効に機能し、被写体が横顔になったり、帽子やサングラスで一部が隠れたりしても、高い精度で追従を続けます。中には、左右の瞳を自動で判別し、常にカメラに近い側を優先して追う設定を備えた機種もあり、こうした細やかな制御はまさにプロ仕様と言えるでしょう。また、瞳AFの反応速度と移行の自然さも大切です。急に別の人物が画面内に入ってきた場合、AFが不必要にそちらへ移ってしまうと、視聴者は混乱します。そのため、AF移行の敏感さを設定で調整できる機能が求められます。さらに、動画撮影では背景のボケ方も相まって、ピントのズレがより顕著に感じられやすいため、瞳AFの安定性が高ければ高いほど、視覚的な心地よさが保たれます。特に単焦点の大口径レンズを使用する場合は被写界深度が浅く、わずかなずれも致命的になり得るため、ボディ側のAF信頼性が作品の完成度を支えます。このように、瞳AFの安定性と挙動制御は、動画の質を根本から支える重要なファクターであり、特に人物表現を重視する映像制作では欠かせない要素です。

滑らかさと迷いの少なさがもたらす信頼性

動画AFにおいて滑らかなフォーカス移動と、ピントの迷いが少ない挙動は、完成された映像を生み出すために欠かせない条件です。カメラが被写体を見失って背景にピントが抜けたり、画面内を不自然に行ったり来たりするAF挙動が起こると、視聴者に違和感を与えるだけでなく、撮影者の信頼をも失います。動画AFの滑らかさを左右するのは、単にAF速度の速さではなく、その制御の緻密さです。急に合焦してしまうようなカメラは、動画においてはむしろ扱いづらく、フォーカス送りの演出を行いたい場合などには逆効果となります。その点、滑らかでリニアなAF移動が可能な機種では、まるでマニュアルで操作しているかのような自然なピント移動が実現でき、映像作品における没入感が高まります。また、迷いが少ないAF挙動は、特に照明環境が変わるシーンや被写体の動きが複雑な場面でその差が顕著に現れます。逆光や暗所、複数の被写体が交錯するシーンでも、迷いなく被写体を捉え続けるAF性能があれば、撮影の効率と成功率は大きく向上します。このような信頼性は、短いテスト撮影だけでは分かりにくく、実際の運用で初めて明確になります。そのため、動画AF性能を重視するユーザーは、スペックだけでなく、実際の作例や使用者のレビューを参考にして選ぶ必要があります。さらに、AF動作時のブリージング現象やレンズのフォーカスシフトの有無も無視できません。高性能なレンズとカメラの組み合わせでは、これらの影響を最小限に抑えつつ、意図した通りのAF演出が可能となるため、動画AFの滑らかさと迷いの少なさは、単なる技術的性能以上の価値を持つと言えるのです。

実写で差が出る動画AF性能の実力検証

- 被写体追従の正確さと追尾の滑らかさ

- 動画中の瞳AF活用と誤認識回避の設計力

- 環境変化に対するAFアルゴリズムの柔軟性

被写体追従の正確さと追尾の滑らかさ

動画撮影におけるAF性能の優劣は、動きのある被写体に対する追従力の違いとして顕著に現れます。例えば人物がフレーム内を左右に移動するシーンや、被写体がカメラに向かって歩いてくるシーンでは、ピントが被写体から逸れずに中心に残り続けるかどうかが映像の安定感を大きく左右します。特にEOS R6 Mark IIやR5のような上位機種では、被写体の速度や角度の変化に即座に反応し、フォーカスが滑らかに移動するため、視聴者にとって違和感のない映像表現が可能になります。一方、旧世代のミラーレス機やAFアルゴリズムのチューニングが不十分なモデルでは、被写体が少し加速しただけでピントが後追いになり、背景に抜けたり前後に迷ったりすることがよくあります。こうした迷いは画面上で小刻みなAF移動として映り、映像の質を著しく損ないます。また、AFの速度が速いだけでは不十分で、動画においては追従中の動きが自然であることも重要です。AFが急激に切り替わると、被写体の動きと連動していないように感じられ、視聴体験に違和感をもたらします。そのため、AF移行のスピードやレスポンスの滑らかさが機種によって適切に設計されているかどうかが、動画AF性能を評価するうえでの核心となります。動画AFの精度は、実写の現場で特に信頼性が問われるため、ピントのブレを極力抑え、自然なトラッキングを実現するカメラとレンズの組み合わせを見極めることが、ユーザーにとっては最も実用的な比較指標になります。

動画中の瞳AF活用と誤認識回避の設計力

動画撮影において瞳AFを活用する場面は非常に多くなっており、とくにVlogやインタビュー、ドキュメンタリー系のコンテンツでは常に被写体の目にピントが合っていることが、視聴者の没入感や安心感につながります。優れた動画AF機種では、人物が動きながら話したり振り向いたりする状況でも安定して瞳にフォーカスを合わせ続けることが可能であり、特に顔の一部が髪やマスクなどで隠れていても高精度で認識を維持します。ただし、この瞳AFが過剰に反応しすぎると逆効果になる場合もあり、画面内に別の人物が入ってきた際にそちらにピントが切り替わってしまうと、主被写体の映像として成立しなくなることがあります。そこで重要になるのが、AFの優先順位設定や追従対象の固定機能であり、これらが搭載されていない機種では、撮影中のトラブルが避けられません。また、左右の瞳を正確に識別し、常にカメラに近い側を優先して捉える機構があると、顔の向きが変わったときにもピントが安定し、自然な表現が可能になります。AFの迷いがないことは、編集段階での修正を最小限に抑えることにもつながり、撮影後の作業効率にも大きな影響を与えます。したがって、動画撮影における瞳AFの性能は単に顔を捉える精度だけでなく、被写体の動きや状況変化にどれだけ柔軟に対応できるか、その設計思想とチューニングのバランスが重要な指標となります。

環境変化に対するAFアルゴリズムの柔軟性

動画AFの実用性は、環境が変化する状況においてどれだけ柔軟に対応できるかによって大きく左右されます。例えば逆光や薄暗い室内、点滅する照明下など、静止画撮影では一瞬で済むシーンでも、動画撮影では継続的にピントを維持し続けなければならず、AFのアルゴリズムとセンサー処理の完成度が問われます。高性能なカメラであれば、光源の変化や背景の明暗差に影響されにくく、被写体を正確に追い続けることができますが、AF検出の方式やセンサー構造の違いによっては、同じ条件でもピントが不安定になりやすい機種も存在します。とくにコントラストAFを主とするモデルでは、明るさの変化や被写体の質感によってAFが迷いやすく、動画中にピントが行ったり来たりする現象が多発します。こうした迷いを回避するには、位相差AFの精度が高く、AIによる被写体判別機能が強化されたモデルを選ぶことが有効です。また、屋外と屋内を跨ぐような動きのある撮影や、レンズ交換による条件変化にも強いAF制御系を持っているカメラであれば、撮影中にシーンを切り替えてもAFの追従性を維持できます。さらに、環境ノイズや背景の複雑さに対しても安定してピントを合わせ続けるためには、AFセンサーの高密度化と処理プロセッサの高速性が必要不可欠であり、これらは動画用途においてこそ真価を発揮します。結果として、環境変化に強い動画AF性能は、どんなシーンでも安心して回し続けられる撮影体制を築くうえで、カメラ選びの重要な判断材料となります。

動画AF性能が映像制作に与える影響と選び方

- シーンに応じたAF移行のコントロール性能

- AF速度と安定性のバランス設計

- レンズとの連携による総合AF性能の最適化

シーンに応じたAF移行のコントロール性能

動画AFにおいて最も重要な要素のひとつが、AF移行のスピードと追従挙動をどれだけ自在に制御できるかという点です。たとえばドキュメンタリー撮影では、突然の動きに即応するAF速度が求められる一方で、映画やシネマティックな映像表現を重視する場合には、意図的にゆっくりとしたフォーカスの移動が必要になります。これらの要求に応えるためには、AF移行速度や感度を細かく調整できるメニューが搭載されていることが不可欠であり、上位モデルでは通常AFスピードとAF追従感度がそれぞれ独立して設定可能です。具体的には、AFスピードを1から7段階、追従感度を−3から+3まで調整できる仕様が採用されていることが多く、これにより、背景に一時的に別の被写体が横切っても、主被写体へのピントを保持するか、すぐに次の被写体に切り替えるかを撮影意図に合わせて選ぶことができます。特に一眼動画では被写界深度が浅く、AF移行の挙動が目立ちやすいため、思い通りのスピードとタイミングでAFが動くかどうかは、撮影結果の完成度に直結します。また、レック中にAF設定を変更できるかどうかも重要で、タッチ操作で感度や移行速度をその場で変えられる機種は、シーンが急変したときの対応力に優れています。このような柔軟なコントロール性能は、撮影者がフォーカスの動きを意図的に演出する際に不可欠であり、AF任せにするのではなく、AFと手動操作の中間を狙うようなスタイルが実現できます。結果として、単なる追従性の高さだけでなく、状況に応じた移行挙動の設計が可能なカメラほど、動画AF性能に優れていると言えます。

AF速度と安定性のバランス設計

動画AF性能においては、AFの速さそのものよりも、そのスピードと安定性のバランスが重要です。AFがどれだけ高速であっても、それが映像上でカクついたり、突然合焦したように見えてしまうと、視聴者には違和感として伝わってしまいます。特にパンやズームを伴う撮影では、背景と被写体の距離が変化する中で滑らかにAFが追従することが求められ、ここでAFの制御アルゴリズムが問われます。例えば、追従性能が高いとされる機種でも、暗所や逆光などの厳しい条件ではAFが迷いやすくなり、ピントが前後に揺れるような現象が起きることがあります。このようなAF迷いは作品全体の印象を損ねるため、安定してピントを保てるかどうかが非常に重要です。また、被写体の表面反射や模様、動きのスピードによってもAFの挙動は変化するため、センサー側の情報処理能力やAF演算エンジンの精度が試されます。特にデュアルピクセルCMOS AFや像面位相差AFを採用しているモデルでは、これらの変化に強く、AFの揺れが少ないという特徴があります。さらに、動画AFの安定性を確保するためには、レンズ側の駆動特性も大きく関与しており、ステッピングモーター(STM)やナノUSMなどの静粛かつ滑らかなモーターを搭載したレンズとの組み合わせが推奨されます。これにより、AF音が動画に乗るリスクも減らせるため、収録環境においても安心して使用できます。このように、AF速度と安定性の設計が両立しているかどうかは、映像の完成度を大きく左右するため、単純なスペックでは見えない挙動を実際の使用感で見極めることが重要です。

レンズとの連携による総合AF性能の最適化

動画AF性能を最大限に引き出すためには、カメラ本体だけでなく、レンズとの組み合わせが極めて重要です。いくらボディ側のAFシステムが高性能であっても、レンズ側の駆動モーターが遅かったり、フォーカスブリージングが顕著だったりすると、結果的に動画の質が損なわれてしまいます。特にフォーカスブリージングは、ピント移動時に画角が変化してしまう現象であり、動画においては非常に目立ちやすいため、これを抑制した設計のレンズを選ぶことが基本です。キヤノンのRFレンズやソニーのG Masterシリーズなどは、動画用途を強く意識したブリージング補正を搭載しており、AF移動時でも画角が安定し、自然な映像を維持することができます。また、AF動作時のノイズも無視できない要素であり、モーター音がマイクに収録されてしまうと、それだけでテイクが使えなくなるケースもあります。これを避けるには、静音性に優れたステッピングモーターやリニアモーターを採用したレンズを選ぶことが前提となります。さらに、ボディとレンズの連携によって、AFの挙動が大きく変わることもあります。たとえば、同じレンズでも旧世代のボディではAF速度が遅かったり、追従精度が落ちたりする場合があり、これはカメラ側の処理エンジンが最新のAFアルゴリズムに最適化されていないことが原因です。このため、動画AF性能を最大限に活かしたい場合は、ボディとレンズの組み合わせにも最新世代同士を選ぶことが理想です。総じて、AF性能はカメラ単体の評価ではなく、レンズとの相性や仕様全体を見た総合力によって判断すべきであり、実際の撮影現場において安定したピント追従を得るためには、この点を軽視することはできません。

まとめ

動画撮影においてオートフォーカスの性能は、構図やカメラワークと同じくらい重要な要素です。特に人物や動物、動きのある被写体を撮影する場面では、AFが正確に追従し続けるかどうかが映像全体の印象を大きく左右します。動画中のAF性能には速さだけでなく滑らかさと安定性が求められ、急激なピント移動や迷いが発生すると、視聴者の集中を妨げる原因になります。そのため、被写体へのピント移動を制御できる設定項目が充実しているかどうかが、カメラ選びにおいて重要なポイントとなります。また、AFの移行スピードと追従感度をそれぞれ細かく調整できる機能があると、背景に一時的に別の被写体が入ってきた際にも意図したフォーカスを保つことができます。さらに、撮影環境や光量、被写体の動きに応じてAF挙動が安定しているかどうかも大切で、逆光や暗所、逆に明るすぎる環境下でもスムーズにフォーカスが動くかどうかは、実際の現場での信頼性に直結します。特に動画ではAFが動作し続けるため、駆動音が入らないレンズとの組み合わせも考慮すべきです。ステッピングモーターやナノUSMなど静音設計のモーターを採用したレンズを使うことで、AF動作音が録音に影響するリスクを抑えられます。これらの要素をすべて満たしてこそ、滑らかで安定した動画AFが実現し、撮影者は構図や被写体の演出に集中できる環境が整います。動画AF性能を最大限に活かすためには、設定、機材、撮影状況の三つをバランスよく理解し、実際の撮影で柔軟に対応する知識と技術が求められます。