パナソニックやオリンパス、富士フイルム、ライカといったメーカーが展開する独自のマウントシステムに注目が集まっています。これらの規格は、ミラーレス時代における多様な撮影ニーズに対応するために開発され、それぞれに異なる特徴と魅力を備えています。この記事では、マイクロフォーサーズ、Xマウント、Lマウントの違いと、それぞれが提供する撮影体験の可能性について詳しく解説していきます。

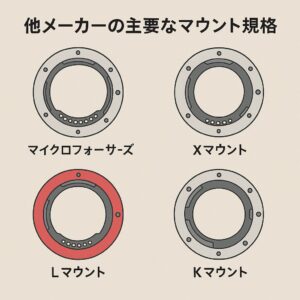

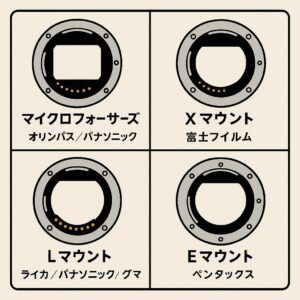

他メーカーの主要なマウント規格を知る マイクロフォーサーズやXマウントの魅力と選び方

他メーカーのマウント規格は、単なるレンズ接続の手段ではなく、カメラシステム全体の設計思想を体現しています。軽量性を重視したマイクロフォーサーズ、画質と機動力を両立させたXマウント、そして複数社の技術が融合したLマウントアライアンス。それぞれのマウントが持つ利点を理解すれば、撮影スタイルに合った最適な選択肢を見つけることができます。本記事では、独自マウントがもたらす実用性と魅力に迫ります。

他メーカーの主要なマウント規格

- パナソニックとオリンパスのマイクロフォーサーズマウント

- 富士フイルムのXマウントとGマウント

- ライカとシグマのLマウントアライアンス

パナソニックとオリンパスのマイクロフォーサーズマウント

マイクロフォーサーズマウントは、2008年にパナソニックとオリンパスによって共同開発されたレンズマウント規格です。この規格の最大の特徴は、センサーサイズがフルサイズよりも小さいフォーサーズ規格を採用していることにあります。これにより、ボディとレンズの両方をコンパクトに設計できるため、携帯性と機動力を求めるユーザーに強く支持されています。特に動画撮影に強いパナソニックのカメラでは、このマウントを活かしたシネマライクな表現が可能となり、プロフェッショナルからアマチュアまで幅広く利用されています。オリンパスは、静止画撮影においても優れた手ブレ補正機能を搭載し、風景や野鳥、マクロ撮影など多様なシーンに対応できるシステムを提供しています。また、センサーが小さいことで、望遠撮影に強くなる利点もあり、焦点距離の倍率が2倍になる点は、軽量な望遠システムを求めるユーザーにとって魅力的です。マイクロフォーサーズは、サードパーティ製レンズも充実しており、多種多様な撮影スタイルに柔軟に対応できる点が強みとなっています。カメラ市場全体がフルサイズ志向へと傾いていく中においても、軽量で機能性の高いカメラを求める層にとって、マイクロフォーサーズの存在意義は依然として大きなものがあります。

富士フイルムのXマウントとGマウント

富士フイルムは、2012年にXシリーズとしてXマウントを発表し、ミラーレスカメラ市場に本格参入しました。このXマウントはAPS-Cセンサーを前提とした設計であり、コンパクトなボディと高画質を両立させるバランスに優れています。特にフィルムシミュレーション機能は他社にはない強みであり、JPEG撮って出しの画質においても高い評価を受けています。また、Xマウント専用の高性能な単焦点レンズやズームレンズが多数揃っており、プロからアマチュアまで幅広いユーザーに支持されています。一方、Gマウントは2017年に登場し、中判ミラーレスという新たなカテゴリーを切り拓きました。フルサイズより大きなセンサーを搭載するGFXシリーズは、解像力と階調表現に優れており、風景、商品、ファッションなどの分野で高い表現力を発揮します。中判カメラでありながら比較的コンパクトな筐体設計と、独自の色再現技術を組み合わせることで、クリエイターにとって魅力的な選択肢となっています。XマウントとGマウントの二本柱により、富士フイルムはセンサーサイズごとに最適な選択肢を提供しており、写真表現を重視するユーザーの支持を確保しています。

ライカとシグマのLマウントアライアンス

Lマウントはもともとライカが開発したミラーレス用のマウント規格であり、2018年にはライカ、パナソニック、シグマの三社がLマウントアライアンスを結成し、共通規格として広く展開されるようになりました。このマウントは、フルサイズとAPS-Cの両センサーサイズに対応しており、統一されたバヨネット径とフランジバックを持つことで、各社のカメラとレンズを自由に組み合わせることが可能になっています。ライカは高級志向のLマウント機としてSLシリーズを展開し、洗練された操作系と優れた描写性能を提供しています。パナソニックは動画機能に強みを持つSシリーズを展開し、特に動画制作の現場で高い評価を得ています。シグマは軽量な設計のfpシリーズを発売し、クリエイター向けのコンパクトかつ高画質な機材として位置づけられています。また、シグマはLマウント対応の豊富なレンズ群も展開しており、標準から望遠までの撮影に対応できるシステムが構築されています。Lマウントアライアンスの強みは、ひとつのマウント規格に複数のメーカーが参入することで、ユーザーにとって選択肢が広がり、かつ将来的な継続性と互換性の安心感が得られる点にあります。今後もこのアライアンスによる機材の進化と多様化が期待されています。

主要カメラメーカーが展開する独自マウントの多様性

- マイクロフォーサーズが切り拓いたコンパクトミラーレスの世界

- 富士フイルムが築いたAPS-Cと中判の二極展開

- Lマウントアライアンスがもたらした共通マウント戦略

マイクロフォーサーズが切り拓いたコンパクトミラーレスの世界

マイクロフォーサーズマウントは、2008年にパナソニックとオリンパスが共同で開発したレンズ交換式カメラ用のマウント規格です。このマウントは、従来のフォーサーズ規格と比べてミラーボックスを廃した設計により、カメラボディとレンズのコンパクト化を実現しています。マイクロフォーサーズのセンサーサイズは、35mmフルサイズと比較すると小さく、フォーサーズ(17.3×13.0mm)と呼ばれる独自のサイズが採用されていますが、これにより焦点距離が2倍相当に換算されるため、望遠撮影に強く、野鳥やスポーツ、航空機などの撮影に適しています。また、カメラ本体の軽量さは登山や旅行、街中でのスナップ撮影にも向いており、多くのユーザーから支持を得ています。パナソニックは映像性能に優れたLUMIXシリーズを展開し、4Kや6Kフォト機能を通じて動画・静止画の融合を図ってきました。一方、オリンパスはOM-Dシリーズなどで高性能な手ブレ補正や高速連写機能を搭載し、動体撮影やマクロ撮影にも強みを持たせています。両社ともにプロフェッショナル用途を視野に入れたハイエンドモデルも展開しており、マイクロフォーサーズは単なるエントリーユーザー向けの規格にとどまらず、本格的な撮影システムとしての地位を確立しています。さらに、他社製レンズとの互換性や、アダプターを利用した古いレンズ資産の活用も可能であり、クリエイティブな撮影を志すユーザーにとって柔軟性の高い選択肢となっています。

富士フイルムが築いたAPS-Cと中判の二極展開

富士フイルムは、独自のミラーレスマウントとしてXマウントとGマウントの二つを展開しています。Xマウントは2012年に登場し、APS-Cサイズセンサーを採用したシステムとして開発されました。特にフィルム時代から培ってきた色再現技術を活かし、フィルムシミュレーションという独自の画像処理機能によって高い評価を受けています。ボディはクラシカルなデザインを重視しつつも、操作系は直感的で使いやすく、写真を撮ることそのものの楽しさを提供しています。Xマウントには高性能な単焦点レンズが多数揃っており、プロフェッショナルの要望に応える光学性能とコンパクトさを兼ね備えています。一方のGマウントは中判サイズの大型センサーを搭載するGFXシリーズ用のマウントであり、2017年に登場しました。フルサイズセンサーよりもさらに大きいイメージセンサーを持つことで、細部の描写やダイナミックレンジ、色階調の表現力において優位性を発揮しています。中判カメラでありながら、GFXはミラーレス設計による軽量ボディを特徴とし、従来の中判システムと比べて携帯性に優れています。風景、商品、ファッションなど、質感やトーンの微細な表現を重視する分野で特に高い評価を受けており、近年はポートレート撮影などにも幅広く活用されています。このように、富士フイルムはAPS-Cと中判という異なるセンサーサイズを軸に、用途に応じたシステム展開を行っており、カメラ市場において独自のポジションを確立しています。

Lマウントアライアンスがもたらした共通マウント戦略

Lマウントはもともとライカが開発したミラーレスカメラ用のマウント規格であり、2018年にはライカ、パナソニック、シグマの三社が提携してLマウントアライアンスを結成しました。この共通マウント戦略により、ユーザーは異なるメーカーのボディとレンズを自由に組み合わせて使用することが可能となり、柔軟で拡張性の高い撮影システムを構築できるようになりました。Lマウントのフランジバックは20mm、マウント径は51.6mmであり、設計的にはフルサイズセンサーに最適化されつつも、APS-C対応機種にも採用されています。ライカは高級機SLシリーズを展開し、精密な機械設計と優れた光学性能で知られています。パナソニックはSシリーズを通じて動画撮影に特化した機能を多数搭載し、映像制作者からの支持を獲得しています。シグマは超小型フルサイズカメラfpシリーズを中心に、Lマウント用レンズの豊富なラインアップを提供しており、価格と性能のバランスに優れた製品を展開しています。このアライアンスの意義は、マウント仕様を共通化することで選択肢を広げつつ、開発資源を効率化することにあります。特にレンズ選びの自由度が大きく向上しており、ユーザーは用途や予算に応じて柔軟にシステムを構築できます。今後もこのマウントを採用するメーカーや製品が増えることで、Lマウントアライアンスはさらに成長していくと見られており、共通規格による連携の成功例として注目されています。

独自規格が光る他メーカーのマウントシステム

- 携帯性と拡張性を両立するマイクロフォーサーズマウント

- 中判とAPS-Cで市場を分ける富士フイルムの二本柱戦略

- Lマウントアライアンスが生む多様な選択肢と自由度

携帯性と拡張性を両立するマイクロフォーサーズマウント

マイクロフォーサーズマウントは、パナソニックとオリンパスが共同開発したレンズ交換式ミラーレスカメラ向けの規格であり、コンパクトながらも高性能を求めるユーザーに根強い人気を持つシステムです。2008年に初めて登場したこの規格は、センサーサイズがフォーサーズと呼ばれる17.3mm×13.0mmの小型サイズで、フルサイズ換算で焦点距離が約2倍になるという特徴を持っています。この特性により、望遠撮影においては非常に有利であり、小型のレンズでも被写体を大きく写すことが可能です。また、ミラーレス構造によりフランジバックが短くなり、レンズ設計の自由度が高まったことで、多彩な光学設計のレンズが生まれました。オリンパスは防塵防滴性能を重視した堅牢なOM-Dシリーズを展開し、手ブレ補正の性能向上にも積極的に取り組んできました。これにより、手持ちでの長秒露光や動画撮影においても安定した撮影が可能となり、プロアマ問わず幅広い層に支持されています。パナソニックはLUMIXシリーズにおいて、静止画と動画の両立を目指した高機能モデルを展開しており、特に映像制作分野では信頼性の高い選択肢とされています。さらに、マイクロフォーサーズはサードパーティ製のレンズやアクセサリーも豊富であり、アダプターを利用した多種多様なレンズの使用も可能な点から、機材構成の自由度が極めて高いシステムといえます。サイズの小ささと軽量性に加え、システムとしての完成度が非常に高いため、旅行や登山、日常のスナップ撮影から本格的な動画制作まで幅広い用途に対応できることが、このマウントが長年にわたり支持され続ける理由となっています。

中判とAPS-Cで市場を分ける富士フイルムの二本柱戦略

富士フイルムは、他社と一線を画すマウント戦略として、APS-C専用のXマウントと中判用のGマウントを展開しており、それぞれの市場ニーズに応じた最適な製品を提供しています。Xマウントは2012年に登場し、フィルムメーカーとして培った色再現技術をデジタルカメラに応用したフィルムシミュレーション機能により、JPEGでの高画質撮影が可能な点が大きな魅力です。操作系は物理ダイヤルを多用し、直感的なマニュアル操作を好むユーザーにとって理想的な設計がなされています。さらに、XFシリーズの高性能単焦点レンズ群や、手頃な価格帯のXCシリーズなど、幅広いニーズに対応するレンズラインアップが充実しています。一方、2017年に投入されたGマウントは、フルサイズを超える中判センサーを搭載するGFXシリーズに採用されており、解像力と階調表現において圧倒的な性能を誇ります。これにより、風景や広告、商品写真といった高画質を要求される分野で大きな支持を得ています。従来の中判カメラと比べて軽量かつコンパクトに設計されているため、スタジオだけでなく屋外での使用にも適しており、プロフェッショナルユースにとどまらずハイアマチュア層にも広がりを見せています。富士フイルムはこのように、XマウントとGマウントという異なるセンサーサイズのプラットフォームを巧みに使い分けることで、カメラ市場において独自の地位を確立しており、選択肢の多さと表現力の高さで多くのユーザーに愛用されています。

Lマウントアライアンスが生む多様な選択肢と自由度

Lマウントはライカが開発したミラーレスカメラ用のマウント規格で、2018年にライカ、パナソニック、シグマの三社が提携してLマウントアライアンスを結成し、共通規格としての地位を築きました。このアライアンスにより、各社が開発したカメラとレンズを同一マウントで共有できるようになり、ユーザーはブランドの垣根を超えて自由に機材を組み合わせることが可能となっています。LマウントはフルサイズとAPS-Cの両方のセンサーサイズに対応し、マウント径51.6mm、フランジバック20mmという設計により、広いレンズ設計の自由度を確保しています。ライカはSLシリーズなどの高級機種にLマウントを採用し、最高峰の光学性能と職人技術を融合させた製品を展開しています。パナソニックはSシリーズを通じて、特に動画制作向けの機能を強化したモデルを中心に開発を進めており、映像制作者からの支持を集めています。シグマはfpシリーズという超小型フルサイズカメラを展開し、モジュール式の構造やRAW動画記録など先進的な技術を盛り込んでいます。さらに、シグマはArtシリーズやContemporaryシリーズといった高性能レンズをLマウントに多数展開しており、リーズナブルな価格で高品質な描写を実現する選択肢として人気です。このように、Lマウントアライアンスは一社単独では実現が難しいレベルの多様な選択肢を可能にしており、ユーザーにとっては投資の自由度や将来性において大きな安心感をもたらしています。今後さらに参加メーカーが増えることで、Lマウントを中心としたエコシステムはますます広がりを見せることが予想されます。

まとめ

キヤノン、ニコン、ソニー以外のメーカーが展開する独自のマウント規格は、それぞれの思想と技術力が結晶した多様な形を持っています。パナソニックとオリンパスのマイクロフォーサーズマウントは、コンパクトで軽量なシステムを実現しながらも、高性能な撮影機能と豊富なレンズ群によって、多くの撮影スタイルに対応できる完成度の高い仕組みとなっています。富士フイルムはXマウントでAPS-C市場を支えつつ、Gマウントにより中判市場にも進出し、センサーサイズごとに最適なシステムを提供することで、幅広いユーザー層のニーズを満たしています。ライカを中心に形成されたLマウントアライアンスは、複数メーカーの技術を共通マウントに集約し、ユーザーに自由な組み合わせの選択肢を与え、柔軟な撮影環境を構築できる点が魅力です。これらのマウント規格は、それぞれが特化した強みを持ち、写真・映像表現の幅を広げる鍵となっています。