写真において「被写体」は、構図や露出以上に撮影者の意図を映し出す重要な要素です。どんなに高性能な機材を使っても、何を撮るかが定まらなければ写真に芯が生まれません。風景、人物、動物、静物など被写体には多様な種類があり、それぞれに適した撮り方や構図、距離感があります。本記事では、被写体の見つけ方やテーマ設定の考え方をわかりやすく解説し、初心者でも写真の面白さを実感できるヒントを紹介します。

被写体の選び方で写真が変わる 初心者でも実感できる撮影の第一歩

良い写真とは、単に技術的に美しいだけでなく、被写体を通して何を伝えたいかが明確に表現されている作品です。身近な日常にある被写体に目を向けることで、写真の幅は格段に広がります。構図やレンズ選びも大切ですが、まずは「何を撮るか」を意識することが写真の第一歩になります。本記事では、被写体を見つけるコツや、写真に物語性を持たせるための具体的な視点を紹介していきます。

被写体を見極める感性と経験

-

- 何を撮るかで写真の印象は180度変わる

- 人か物か、風景か動物か、被写体が伝えるメッセージ

- 一歩引いて、主役を際立たせる構図とレンズ選び

何を撮るかで写真の印象は180度変わる

写真撮影において最も基本でありながら最も奥が深いのが「被写体の選択」です。どれほど高価なカメラや高性能なレンズを使っても、被写体そのものが魅力に欠けていれば、写し出された写真には感動が生まれにくくなります。例えば同じ焦点距離のレンズを使ったとしても、被写体が人であればその感情や雰囲気をどう切り取るかが重要になり、風景であれば光や色、空気感がカギとなってきます。つまり被写体の種類によって、撮影者が考慮すべき要素も大きく変わるということです。ポートレート撮影では被写体との距離感や背景の処理が重要であり、人物の表情にフォーカスを当てるか、衣装や小物を含めた全体像を見せるかによって、使用するレンズの画角や開放値、さらには構図の選択が変化します。動物の場合は動きや自然な表情を瞬時に捉える反射神経と、無音シャッターや高速連写性能など機材側の要素も大切になります。一方で花や静物、建物など動かない被写体では、時間をかけてアングルや光の当たり具合を調整し、細部まで緻密に構成する力が求められます。このように「何を被写体とするか」によって撮影時のアプローチは大きく異なり、同時にその写真が持つ印象や伝わるメッセージも変化します。撮影者が自分の意図を明確に持ち、その被写体をなぜ撮りたいのか、どのように見せたいのかを自問しながらカメラを構えることで、写真はただの記録から一歩進んだ作品へと昇華していきます。

人か物か、風景か動物か、被写体が伝えるメッセージ

被写体の持つメッセージ性は、写真そのもののテーマや印象を決定づける非常に重要な要素です。例えば人物を被写体にする場合、その人の表情や視線、衣服、立ち居振る舞いなどが、見る者に多くの情報を無言で語りかけてきます。家族の記念写真であれば温かさや親密さ、モデル撮影であればスタイリッシュさや物語性など、狙いによって求められる表現も変わってきます。一方、風景写真では自然のスケール感や季節の移り変わり、空気感といったものが被写体のメッセージになります。空の青さや雲の形、木々の揺れ、波の動き、これらをどう捉えるかによって、見る者の心に与える印象も全く異なります。また、動物を被写体とした写真は、生命感や無垢さ、時にユーモラスな印象を持たせることができますが、野生動物の場合にはシャッターチャンスが一瞬しかないことも多く、粘り強い観察と迅速な判断力が求められます。さらに静物や建物などの無機質な被写体であっても、ライティングや構図次第で強い存在感や美しさを表現することが可能です。物の表面に反射する光、質感、陰影の落ち方、これらを意識的にコントロールすることで、単なる記録写真を超えた作品性が生まれます。このように、被写体が変わればその表現方法もまったく異なるため、自分が何を伝えたいのかという意識を持つことが、写真表現においては最も重要な出発点となります。

一歩引いて、主役を際立たせる構図とレンズ選び

被写体の魅力を最大限に引き出すためには、単にその対象に近づいて撮影するだけではなく、時には一歩引いて全体を俯瞰する視点が重要になります。特に背景や周囲の環境が被写体の印象に大きく影響する場合、主役を際立たせるためには余白や対比をうまく使う構図が有効です。たとえば街中のポートレートでは、背景のビルや看板をぼかすことで人物がより際立ちますし、自然の中での人物撮影では、広角レンズであえて人物を小さく写すことで、周囲の壮大さを対比的に見せることができます。このようにレンズの選択も構図の一部であり、主役と背景の距離感、パースの強さ、ボケの量を意識して選ぶ必要があります。望遠レンズを使えば背景を圧縮して主役を浮かび上がらせることができ、広角レンズを使えば背景の情報量を増やし、物語性を持たせることができます。また、被写界深度の調整によって主役以外の要素をぼかすことで、意図的に視線を誘導する手法もあります。構図においても三分割法や対角構図、シンメトリー構図などの基本ルールを意識しつつ、被写体の形状や動きに合わせた自由な構成も取り入れることで、より印象的な一枚を作り出すことができます。重要なのは、どこに立ち、どの角度から、どのレンズで、どの絞りで撮るかという撮影者の選択すべてが、被写体の魅力を引き出すための手段であるという意識を持つことです。写真は「何を撮るか」だけでなく、「どう撮るか」が最終的な印象を左右する芸術ですから、構図とレンズ選びは単なるテクニックではなく、表現の本質として深く捉える必要があります。

被写体の個性を見抜くカメラ視点

- 日常の中に潜む被写体の魅力を掘り起こす

- 被写体の動きとタイミングを読む撮影技術

- レンズによって変わる被写体の存在感

日常の中に潜む被写体の魅力を掘り起こす

写真撮影において被写体をどう選ぶかは作品の方向性を大きく左右しますが、特別な場所に出かけなくても、実は身の回りには多くの魅力的な被写体が潜んでいます。朝の光に照らされた窓辺のカーテン、ベランダに咲いた季節の花、通勤路にある何気ない街角の一瞬の風景、こうしたものもレンズを通して切り取れば立派な作品になります。大切なのは、被写体が語りかけてくるような瞬間を見逃さない観察力と、それを的確に構図に落とし込むセンスです。日常という制限の中であっても、光と影のバランス、色の組み合わせ、形の面白さなどに注目することで、どんなものでも魅力的に映し出すことができます。また、写真を撮るという行為そのものが、日常の中の小さな変化に敏感になるきっかけになります。昨日と今日では空の色も違えば、花の咲き方も変わっているかもしれません。そうした変化に気づく感性こそが、被写体を選ぶ力となります。被写体に気づける目を持つことは、技術的な設定やカメラの性能以上に写真を良くするための第一歩です。そして気づいたその瞬間に、どこからどう撮るのか、縦構図が良いのか横構図が合うのか、光をどの方向から取り込むのかを瞬時に判断する柔軟さも必要です。特に自然光は刻々と変化するため、その場の空気感を逃さずに写し取るには、撮影者の対応力が試されます。被写体が動かないものであっても、時間帯や天候、背景によって雰囲気は大きく変わりますので、毎回が一期一会の出会いであるという意識でカメラを構えると、日常の何気ない風景が特別な作品に変わっていきます。

被写体の動きとタイミングを読む撮影技術

動く被写体を撮影する場合には、静物とは異なるアプローチが求められます。シャッターを切る一瞬のタイミングが写真の成否を分けることが多く、被写体の動きの予測や、流れを読む感覚が重要になります。たとえばスポーツの撮影では、選手がどの方向へ走るのか、ジャンプの頂点はどのあたりか、表情が見える角度はいつかなどを常に観察しながら、構図を決めていきます。動物撮影でも同様に、無防備な姿や動き出す瞬間を捉えるためには、長時間にわたる観察と予測が必要です。AFの設定やシャッタースピードの調整だけでなく、撮影者自身のタイミングを合わせる能力が最も問われます。子どもを撮影する場合なども同じで、一瞬だけ見せる笑顔や無邪気な仕草を逃さず捉えるには、被写体に対する集中力と反応の早さが不可欠です。さらに、動きのある被写体にはブレをどう表現するかという選択もあります。あえてブレを取り入れて躍動感を出すのか、完全に止めてシャープに写すのか、それは被写体の性格や撮り手の意図によって変わってきます。また連写を多用する場合でも、後で選ぶ手間を考えて、無駄なカットを減らすために狙いを絞った撮影が求められます。カメラの設定と反射神経、そして何より被写体の動きに対する理解力が組み合わさって、初めて満足のいく一枚が生まれます。

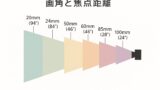

レンズによって変わる被写体の存在感

同じ被写体を撮るにしても、使うレンズによって印象は大きく変わります。たとえば50mmの標準レンズでは、人間の目に近い自然な遠近感で被写体を表現できますが、85mmや135mmなどの中望遠レンズを使うと、背景が圧縮され、被写体の存在感が際立ちます。これにより背景を大きくぼかして主役を引き立てることができ、特にポートレート撮影では人気の高い焦点距離となっています。一方で広角レンズを使うと、背景の情報量を増やしつつ、被写体との距離感を強調することが可能です。これは環境を伝えたい場面、たとえば人物とその生活空間を一緒に写したいときなどに有効です。また、マクロレンズを使えば小さな被写体、たとえば昆虫や花の細部まで捉えることができ、肉眼では見えない世界を写真として表現することができます。どのレンズを選ぶかは、被写体の特徴や自分が伝えたい印象によって決めるべきであり、単に焦点距離や明るさだけで選ぶのではなく、最終的にどのような絵を作りたいかを明確にすることが大切です。レンズの描写傾向やボケの質感も、被写体の印象に大きく影響します。特に絞り値の選び方によって、背景の描き方が変わり、同じ場所・同じ被写体でも写真全体の雰囲気はまったく異なるものになります。写真は機材によって決まるわけではありませんが、適切なレンズ選びは表現力を大きく高めてくれます。だからこそ、被写体をどう見せたいかという意図を明確にしたうえで、その表現に最も適したレンズを選ぶことが、写真の完成度を高める鍵になります。

被写体の魅力を引き出すための視点と工夫

- 被写体との距離感が生む写真の親密さ

- 環境と被写体のバランスを意識する構図

- 光によって変わる被写体の印象

被写体との距離感が生む写真の親密さ

被写体と撮影者との距離は、単に物理的なものだけでなく、写真の雰囲気や印象を決定づける大きな要素になります。たとえば、人物を至近距離で撮影すれば、表情や目の動き、肌の質感までが細かく写り込むため、観る者に強い感情的な印象を与えることができます。このような撮り方は親密さや近さを感じさせ、撮影者と被写体との関係性までも伝える効果があります。一方で、少し距離を取って撮ると被写体が周囲の空間とともに写り、より客観的で落ち着いた印象を与える写真になります。これにより被写体そのものよりも全体のバランスや物語性を重視した構成が可能になります。動物や子どもなど、意図的に近づくことが難しい被写体に対しては望遠レンズを使用することで、距離を保ちながらも親密な視点を得ることができます。また、撮影者の立ち位置によっても、被写体の印象は大きく変わります。ローアングルから見上げるように撮れば被写体は力強く堂々と見えますし、ハイアングルから見下ろすことで可愛らしさや儚さを演出することができます。これらの要素はすべて、距離と視点の組み合わせによってコントロールされるため、撮影前にどのような印象を伝えたいかを明確にすることが重要です。さらに、距離感は単なる感覚ではなく、レンズの焦点距離と密接に関係しています。広角レンズでは被写体との距離が近くても背景まで広く写り、視覚的な広がりが出ますが、望遠レンズでは被写体に焦点が合いやすく、背景が大きくぼけるため主題が際立ちます。このように被写体との距離を意識することは、写真における表現力を高める基本中の基本であり、どのように見せたいかという明確な意図を持って撮影に臨むことが大切です。

環境と被写体のバランスを意識する構図

被写体だけを際立たせるのではなく、その周囲の環境との関係性に着目することで、写真は一段と深みを持った表現になります。例えば、人物を撮影する際に背景を完全にぼかしてしまえば被写体だけが浮き上がるような構成になりますが、あえて背景を活かして撮ることで、被写体がどのような場所にいるのか、どんな状況でその表情を見せているのかといった情報が加わり、より物語性のある写真になります。このとき大切なのは、被写体と背景がぶつからず、視線が自然に被写体へと誘導されるような構図を選ぶことです。たとえば三分割構図を使って画面内のバランスを整えたり、背景のラインや模様が被写体を邪魔しない位置に立ったりすることで、より洗練された画づくりが可能になります。屋外で撮影する場合には、電柱や看板、通行人など余計な情報が写り込みやすくなるため、構図を決める前に周囲の情報をよく確認し、必要であれば一歩動いて角度を変えるだけでも印象が大きく変わります。また、環境とのバランスを取る上では、レンズ選びも重要です。広角レンズを使えば背景を大きく取り込めますし、逆に中望遠レンズを使うことで被写体にフォーカスを当てながらも、背景を適度にぼかして情報量を整理することができます。構図に正解はありませんが、伝えたい主題を明確にし、それを環境とどう組み合わせるかを意識することで、撮影者の意図が明確に伝わる写真になります。特にスナップやドキュメンタリーでは、被写体と背景の関係性こそが写真の説得力を左右するため、瞬時の判断力と観察力が求められます。

光によって変わる被写体の印象

写真において光は被写体の印象を決定づける最も大きな要素のひとつです。自然光で撮る場合、朝の斜光や夕暮れ時の柔らかな光は被写体に陰影と奥行きを与え、優しい雰囲気や郷愁を感じさせる効果があります。逆に昼間の直射日光のような強い光ではコントラストが強くなり、シャープで力強い印象を持たせることができます。また、被写体に対して光がどの方向から当たっているかによっても、写真の印象は大きく変わります。順光では色が鮮やかに再現されやすく、被写体の全体像が見やすくなりますが、立体感に欠けることがあります。一方、逆光では輪郭に光の縁取りができたり、シルエット効果を活かしたりすることが可能ですが、露出の調整が難しくなります。サイド光は被写体に立体感を与え、テクスチャーや質感を際立たせる効果があるため、特に静物やポートレートでよく使われるライティングです。さらに、屋内撮影ではストロボやLEDなど人工光の使い方がカギになります。柔らかいディフューザーを使えば影が滑らかになり、被写体がより自然に見えますし、レフ板で光を補えば顔の暗部を明るくして生き生きとした表情を作ることができます。光の強さ、色温度、方向性、すべてが被写体に与える印象を左右するため、撮影前に光の状況を把握し、それに合わせた設定や撮影ポジションを選ぶことが重要です。また、天気によっても光は変化します。曇天ではコントラストが抑えられ、柔らかい印象の写真が撮れますし、晴天では影がくっきり出て写真にメリハリが生まれます。被写体の魅力を最大限に引き出すためには、光とどのように向き合うかがすべての起点になると言っても過言ではありません。

まとめ

写真撮影において、被写体の選び方は作品の印象を大きく左右する重要な要素です。被写体は単に目の前にある物体という意味だけでなく、撮影者が何を主題として表現したいのかという意思そのものであり、写真の軸となります。被写体が明確であれば構図や露出、レンズ選びといった他の撮影要素もそれに合わせて自然と決まってきます。逆に被写体が曖昧だと、どれだけテクニックを駆使しても写真全体がぼやけてしまい、見る人の印象にも残りにくくなります。初心者のうちは、つい目立つ風景や美しいものばかりを被写体に選びがちですが、実は日常の中にも魅力的な被写体は数多く潜んでいます。たとえば光の差し方や背景とのバランス、時間帯によって変わる表情などを意識するだけで、同じ被写体でも全く違った作品になります。また、撮影意図をはっきりさせるためには、一枚の写真で何を伝えたいのか、どんな感情を表現したいのかを撮影前に明確にすることが大切です。被写体を主役として引き立てるには、背景の処理や余白の使い方、撮影距離の調整などの技術的要素も関係してきますが、それらはすべて被写体を中心に構築されるべきです。被写体に対する理解と愛着を持ち、あえて距離を詰めるのか、逆に引いて環境ごと捉えるのか、撮影者の意図を反映した選択が写真の表現を豊かにしてくれます。最終的に良い写真とは、被写体に込められた撮影者の想いや視点が見る人に伝わるものです。だからこそ、被写体を見つける目と、それをどう表現するかという意識こそが、写真上達の第一歩になります。