EOS R7は、キヤノンのAPS-C機としては初めてボディ内手ぶれ補正機構を搭載したモデルです。従来はレンズ側に依存していた手ぶれ補正が、ボディ側でも機能するようになったことで、撮影の自由度が大幅に向上しました。特に暗所や望遠域の撮影では、手ぶれ補正の有無が仕上がりに大きく影響します。本記事では、EOS R7の手ぶれ補正がどのような仕組みで働き、実際の撮影においてどのような効果を発揮するのかを詳しく解説します。

EOS R7の手ぶれ補正を極める 静止画と動画で活きる補正効果の真実

キヤノンEOS R7は最大8段分の補正効果を誇る手ぶれ補正機構を搭載しており、ボディ単体でも優れた補正性能を持ちながら、対応レンズとの協調制御によってさらに高精度な補正が可能となります。静止画撮影だけでなく、動画撮影でも手持ちでの滑らかな映像表現が期待でき、特に電子ISとの併用でその効果はさらに高まります。本記事では、EOS R7における手ぶれ補正機構の特徴と実用面でのポイントを、実際の使用例も交えながら紹介します。

EOS R7の手ぶれ補正性能

- ボディ内手ぶれ補正と協調制御の実力とは

- 実写に見る手ぶれ補正の恩恵と限界

- 動画撮影時の手ぶれ補正の効果と注意点

ボディ内手ぶれ補正と協調制御の実力とは

EOS R7は、キヤノンAPS-C機として初めてボディ内手ぶれ補正(IBIS)を搭載したモデルです。これにより、手ぶれ補正機能を持たないレンズでも安定した撮影が可能となり、スナップや風景、望遠撮影まで幅広いシーンで活躍します。特に注目すべきは、対応するRFレンズとの組み合わせによる協調制御により、最大8段分の補正効果が得られる点です。この協調制御は、ボディ側の5軸補正とレンズ側の光学式補正を連携させることで、より高精度な補正を実現します。これにより、手持ちでの低速シャッター撮影も現実的となり、三脚が使用できない状況でも安心してシャッターを切ることができます。ただし、すべてのレンズが協調制御に対応しているわけではなく、非対応レンズではボディ内補正のみとなるため、最大効果を得るためには対応レンズの使用が前提となります。また、IBISによる補正はあくまでも撮影時の揺れを低減するものであり、被写体ブレや構図のズレを完全に防ぐものではありません。したがって、被写体の動きが激しい場面では、シャッタースピードの調整や連写による対策も同時に講じる必要があります。さらに、EOS R7はファインダーやライブビューでの補正も同時に行うため、撮影時のフレーミングが安定しやすく、特に望遠撮影やマクロ撮影など構図調整が難しいシーンでも操作性の向上が図られています。このように、EOS R7のボディ内手ぶれ補正と協調制御は、撮影スタイルの幅を広げる大きな武器となり、特に携行性と機動力を重視するユーザーにとって非常に魅力的な機能です。

実写に見る手ぶれ補正の恩恵と限界

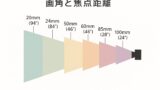

EOS R7の手ぶれ補正機構は、理論上最大で8段分の効果をうたっているものの、実際の撮影環境ではさまざまな要因が補正効果に影響を与えます。たとえば、使用するレンズの焦点距離、撮影者の姿勢や呼吸、シャッタースピード、被写体の動きなどが挙げられます。実写テストでは、標準域のRFレンズを用いた手持ち撮影で、1/4秒程度までブレを感じさせない画像が得られるケースもあり、IBISの有効性を実感できます。しかし、望遠域に入ると補正量の限界が見え始め、特に400mmを超えるような焦点距離では、補正していてもわずかなブレが発生しやすくなります。これは、レンズ側の手ぶれ補正との協調が完全でなかったり、手持ちでの構えが不安定になることが要因です。また、暗所での撮影ではシャッタースピードを下げざるを得ないことが多いため、IBISに過度な期待を寄せすぎると、思わぬブレが発生する可能性もあります。そのため、安定した撮影を求めるならば、手ぶれ補正だけに頼るのではなく、ISO感度の調整や連写機能との併用、さらには一脚や簡易三脚の利用も検討すべきです。特にスナップや夜景などシャッターチャンスが限られる場面では、EOS R7のIBISは心強い存在ですが、撮影者自身の安定した構えや状況に応じた設定変更が重要となります。なお、レンズによっては補正効果が体感しにくい場合もあるため、自分がよく使う焦点域でどの程度補正が効いているかを事前に確認しておくことが、撮影の成功率を高めるコツとなります。

動画撮影時の手ぶれ補正の効果と注意点

EOS R7に搭載された手ぶれ補正機能は、静止画だけでなく動画撮影にも効果を発揮します。特に手持ちで歩きながら撮影するようなシチュエーションでは、ボディ内手ぶれ補正とデジタルISの併用により、ジンバルを使用していない状態でもある程度滑らかな映像が得られます。キヤノンのデジタルISは、画角を少しクロップしながら電子的に補正を加える方式であり、IBISと組み合わせることでより強力な補正が可能となります。ただし、この機能は万能ではなく、パンやチルトなどの動作が急になると補正が追従しきれず、映像に不自然なブレやゆらぎが生じることがあります。また、デジタルISの使用によって画角が狭くなるため、特に広角撮影を想定していた場合には構図に影響が出る可能性がある点にも注意が必要です。さらに、動画撮影においては補正による映像の滑らかさだけでなく、オートフォーカスや音声収録との兼ね合いも重要であり、手ぶれ補正の設定を最大限に活用しつつも、撮影スタイルや機材構成に応じた最適なバランスを見極めることが求められます。特に、レンズ側に強力な補正機能を持つRFレンズを使えば、より自然な映像表現が可能となりますが、すべてのレンズが動画補正に最適とは限らないため、事前の確認やテスト撮影が推奨されます。このように、EOS R7の手ぶれ補正は動画制作においても非常に強力な武器となりますが、使い方を誤ると映像に悪影響を及ぼすリスクもあるため、正確な理解と柔軟な対応が求められます。

EOS R7に搭載された手ぶれ補正の実力と使いこなし

- ボディ内手ぶれ補正の効果と限界を正しく理解する

- 協調補正対応レンズとの組み合わせで得られるメリット

- 動画撮影時の補正挙動とクロップの影響を見極める

ボディ内手ぶれ補正の効果と限界を正しく理解する

EOS R7は、キヤノンのAPS-C機としては初めてボディ内手ぶれ補正機構を搭載したカメラです。この機構は、シャッターを切る瞬間のわずかな手の揺れや体の動きを補正することで、ブレのないクリアな写真を得られるように設計されています。最大で8段分の補正効果を持つとされており、静止画撮影では低速シャッターでも被写体ブレさえなければ手持ちで撮れる可能性が広がります。たとえば、1/4秒やそれ以下のシャッター速度でも、広角側であればしっかり構えた状態であれば十分実用的な撮影が可能です。しかし、すべてのシーンで万能とは言えず、望遠撮影時には補正量に限界があり、特に200mmを超えるような焦点距離ではわずかな揺れでも画面のブレが目立ちやすくなります。そのため、ボディ内補正を過信せず、しっかりとした構え方を意識することが重要です。また、撮影時にはシャッターボタンの押し方や息の止め方など、撮影者自身の安定した動作も補正効果に影響を与えます。IBISはレンズ側に補正機構がない場合にも有効ですが、補正機構付きレンズと組み合わせることで最大性能を発揮します。そのため、どのようなレンズと組み合わせるかによって補正効果が変化することを理解し、自身の撮影スタイルに合わせてレンズ選びをすることが肝心です。また、電子シャッター使用時にはわずかに補正性能が低下する場合があるため、慎重な運用が求められます。手ぶれ補正は構図の安定化にも貢献するため、ファインダー内での見え方にも影響があり、構図をしっかり決めたい場面やマクロ撮影など繊細な構図が必要な撮影にも効果的です。EOS R7の手ぶれ補正を活かすためには、カメラ任せにするのではなく、適切なシャッター速度の選択、ISO感度とのバランス、撮影姿勢の最適化を意識しながら撮影を行う必要があります。

協調補正対応レンズとの組み合わせで得られるメリット

EOS R7の手ぶれ補正機構が真価を発揮するのは、協調補正に対応したRFレンズと組み合わせたときです。ボディ内手ぶれ補正(IBIS)とレンズ内光学手ぶれ補正(IS)が連動することにより、従来よりも高精度かつ多方向に対する補正が可能となります。たとえば、広角から中望遠の焦点距離を持つRFレンズの中には、この協調制御に対応しているものがあり、最大で8段分の補正効果を発揮する組み合わせも存在します。協調補正では、ボディとレンズのジャイロセンサーや加速度センサーが連携し、各軸のブレ量を検知して適切な方向に補正を加えます。これにより、特に手持ち撮影が難しいとされる夜景や薄暗い室内での撮影でも、高速シャッターを使わずに済み、低感度で高画質な仕上がりを得やすくなります。また、レンズ側の補正は特定の揺れ方向に強く、ボディ側は多方向に対応するため、両者が組み合わさることでトータルの補正範囲が拡大します。さらに、協調補正が効いている状態では、ファインダー像やライブビュー画面もより安定し、構図決定やピント合わせがしやすくなります。特に望遠撮影やマクロ撮影では、わずかな手の揺れが構図全体を乱す要因となるため、この補正効果は撮影の成否に直結します。ただし、すべてのRFレンズが協調補正に対応しているわけではなく、一部の軽量コンパクトなレンズではレンズ内補正を省略しているため、IBIS単独の補正となります。購入前には対応表や仕様を確認し、自分の撮影ジャンルに合ったレンズを選ぶことが重要です。協調補正は静止画撮影だけでなく、動画撮影においても補正の滑らかさや画面の安定性を大きく向上させる効果がありますが、動画に関しては別の設定も関与してくるため、次の項目で詳しく解説します。

動画撮影時の補正挙動とクロップの影響を見極める

EOS R7の動画撮影においても、ボディ内手ぶれ補正は非常に強力な機能として機能しますが、静止画撮影とは異なる挙動や設定項目が存在します。まず、動画モードではボディ内手ぶれ補正に加えて、電子的な補正機能であるデジタルISを併用することが可能です。このデジタルISは、映像の一部をクロップすることで映像を安定化させる仕組みであり、揺れの大きい場面でも滑らかな映像を得るために有効です。しかしながら、この機能を使用すると画角が狭くなり、本来のレンズの画角とは異なる印象の映像になることがあります。特に広角レンズを用いて風景や建物を撮影する場合には、このクロップによって重要な構図要素がフレーム外に外れてしまうこともあるため注意が必要です。また、手ぶれ補正は機械的な動きを吸収する設計になっているものの、パンやチルトなどの意図的なカメラ操作に対しては、補正が干渉してしまい映像が引っかかったように感じることもあります。これを回避するためには、補正モードを切り替えるか、意図的な動きの際には一時的に補正をオフにするなどの工夫が求められます。また、音声収録を伴う撮影では、補正ユニットの動作音がマイクに拾われることがあるため、外部マイクを利用するなどの対策が必要になる場合もあります。動画の手ぶれ補正は、日常のVlogや記録映像、イベント撮影などでは非常に有効で、ジンバルが使えないシーンでも滑らかな表現をサポートしますが、シーンによっては補正のオンオフを柔軟に切り替え、カメラの意図と補正の動作がぶつからないようにする運用が望まれます。手ぶれ補正を動画でも最大限活用するには、ボディ側の設定だけでなくレンズ選びや構え方、収録環境の調整も含めた総合的な判断が必要です。

EOS R7の手ぶれ補正を使いこなすために知るべきこと

- 手ぶれ補正機構の基本構造と実際の効果

- レンズとの協調制御による補正精度の向上

- 動画撮影時における手ぶれ補正の注意点

手ぶれ補正機構の基本構造と実際の効果

EOS R7はキヤノンのAPS-C機としては初となるボディ内手ぶれ補正を搭載した機種であり、撮影者の体の揺れやシャッターボタンの押し込みに伴う微細な振動を自動的に検知して補正する機構が組み込まれています。この機構はセンサーを可動させることで実現されており、シャッター速度が遅くなる条件下でも手持ちで撮影ができるようにすることを目的としています。カタログ上では最大8段分の補正効果がうたわれており、これはシャッター速度1/250秒でなければブレてしまうシーンでも理論上は1秒近くまで手持ち撮影が可能になるという数値に相当しますが、実際の撮影においては被写体の動きや使用レンズ、撮影者の構え方、さらには風や地面の揺れなど様々な要因が影響を与えるため、常に最大値の補正が発揮されるわけではありません。それでも、たとえば広角レンズとの組み合わせでは1/8秒程度まで手持ちでもブレの少ない画像が得られる場面があり、日常の撮影やスナップ用途では非常に強力な味方となります。特に三脚が使えない状況や、咄嗟に構えて撮影しなければならない場面では、補正機構がもたらす安心感と撮影成功率の向上は大きなメリットといえます。ただし、望遠撮影やマクロ撮影のようにブレの影響が大きくなるシーンでは、補正の限界を超えることもあるため、補正を前提とした撮影ではなく、補助的な機能として捉えることが求められます。また、補正が効いている状態ではファインダー像が安定するため、フレーミングや構図決定が楽になるという副次的な効果もあり、撮影そのものの快適性にも寄与しています。手ぶれ補正はあくまでブレを抑えるものであって、被写体の動きによるブレやピントの外れまでをカバーするものではないことを理解し、シャッタースピードや絞り値、ISO感度といった撮影設定を適切に調整しながら運用することで、より安定した高品質な写真を得ることができます。

レンズとの協調制御による補正精度の向上

EOS R7のボディ内手ぶれ補正は、RFマウントレンズの中でも協調制御に対応した製品と組み合わせることでその性能が最大限に引き出されます。この協調制御は、ボディ側のセンサーシフトによる5軸補正と、レンズ内に搭載された光学式手ぶれ補正機構との連動によって構成されており、単独の補正よりも広範囲かつ高精度な補正を実現しています。具体的には、ボディとレンズのそれぞれが持つ加速度センサーとジャイロセンサーが連携し、前後左右の揺れだけでなく、回転や斜め方向のブレまで検出して補正することができます。この連携による補正効果は、広角から中望遠域の撮影において特に効果を発揮し、たとえば1/4秒や1/2秒といった低速シャッターでも手持ち撮影でブレのない画像を得ることが可能です。また、ファインダー内での像の安定化にも寄与し、構図の確認やマニュアルフォーカス時のピント合わせを容易にする効果もあります。ただし、協調制御に対応していないRFレンズや、EFレンズをマウントアダプターを介して使用する場合には、ボディ側の補正のみが有効となり、協調補正の恩恵を受けることはできません。また、補正段数についても、対応レンズと非対応レンズでは明確な差が出るため、特に手持ちでの低速撮影や暗所での撮影が多いユーザーは、レンズ選びにおいて協調補正対応かどうかを重視する必要があります。さらに、レンズによっては手ぶれ補正が常時ONの設計となっているものもあり、その場合にはカメラ側の補正設定との兼ね合いを確認しておくことが重要です。EOS R7の手ぶれ補正機構は、単体でも十分な性能を持っていますが、協調補正との組み合わせによって得られる効果の高さは、他のAPS-C機では得られない撮影自由度を提供してくれる存在となっています。

動画撮影時における手ぶれ補正の注意点

EOS R7では、静止画撮影だけでなく動画撮影時にも手ぶれ補正機能が活用されますが、その際には静止画モードとは異なる挙動や設定が適用されるため、使い方を理解しておくことが重要です。まず、動画撮影においてはボディ内手ぶれ補正に加えて電子的な補正処理であるデジタルISを併用することができ、これにより歩きながらの撮影や手持ちでの長回しといった状況でも比較的滑らかな映像を記録することが可能となります。しかし、デジタルISはセンサーの中心部分をクロップして使用する仕組みであるため、使用時には画角が狭くなってしまうという欠点もあります。特に広角レンズを使った撮影ではこの影響が顕著に現れ、意図していた構図から外れてしまうこともあるため、事前にクロップ率を確認しながら構図を調整する必要があります。また、手ぶれ補正が強くかかると、パンやチルトといった意図的なカメラワークに対して補正が干渉し、不自然な引っ掛かりが発生することもあるため、滑らかな動きを表現したい場合には補正のレベルを調整したり、シーンによっては補正を一時的にオフにする判断も求められます。さらに、電子補正の動作音が収録されてしまう場合があり、内蔵マイクで録音する際にはこの音が映像に悪影響を与える可能性もあるため、外部マイクの使用が推奨されることがあります。動画モードでの補正機能は、ジンバルや三脚が使用できない場面でこそその真価を発揮しますが、万能な機能ではないことを理解した上で、撮影シーンに応じた使い分けを行うことが求められます。EOS R7はコンパクトでありながら高性能な動画機能を搭載しており、補正機構と合わせることで、ミラーレス機ならではの柔軟な動画撮影が可能となります。

まとめ

EOS R7に搭載された手ぶれ補正機構は、APS-Cミラーレス機の中でも非常に高い性能を持っており、最大で8段分の補正効果が得られることが大きな特徴です。ボディ単体でも機能するこの補正機構は、三脚を使えない場面や、急なシャッターチャンスに対応する場面で特に威力を発揮します。また、対応するRFレンズと組み合わせた協調制御によって、より高度な補正が可能となり、撮影ジャンルを問わず安定した描写が得られるのも強みです。動画撮影時には電子ISとの併用によってさらに滑らかな映像が得られますが、画角のクロップや補正動作の特性を理解したうえで適切に設定する必要があります。手ぶれ補正は万能ではなく、過信せず適切な構えや設定と併用することが最良の結果を得る鍵となります。EOS R7は、この手ぶれ補正機構によって初心者から上級者まで幅広い層に安心と快適な撮影体験を提供する優れたAPS-Cカメラだといえるでしょう。