カメラは高性能であっても、操作が煩雑では撮影のテンポが乱れてしまいます。特にスナップや動体撮影では、素早く設定を変更できる直感的な操作性が求められます。本記事では、撮影に集中するために重要な操作性の特徴と、カメラ選びのポイントを解説します。

操作性を極めるカメラ選び 直感で使える快適な撮影体験とは

操作性の良いカメラを選ぶことは、快適でストレスの少ない撮影体験に直結します。思いどおりに設定変更ができるか、構えたまま必要な操作が完了するかなど、日常的な使いやすさを意識したカメラ選びのヒントを紹介します。

キヤノン一眼レフに見る操作性の進化

-

- 視認性と直感操作の両立を実現したファインダーとボタン配置

- 初心者でも迷わないメニュー設計と表示インターフェースの工夫

- 撮影中のストレスを軽減するカスタマイズ性とレスポンス

視認性と直感操作の両立を実現したファインダーとボタン配置

キヤノン一眼レフの操作性において最も高く評価されているのが、光学ファインダーの見やすさとそれに連動したボタンレイアウトの合理性です。たとえば、上位機種に搭載されている視野率約100%の光学ファインダーは、構図確認を正確に行うための大きな要素であり、加えてファインダー内の表示情報も的確に整理されており、情報の取りこぼしがありません。シャッターボタンを中心としたグリップ周辺のダイヤルやボタン配置も、カメラを構えた状態のまま親指や人差し指でほぼすべての主要設定を変更できるようになっており、これは撮影中に目を離さずに調整操作が行えるという、非常に大きなメリットとなります。さらに、操作の基本となるモードダイヤルはしっかりとしたクリック感を持ち、誤操作を防ぐだけでなく、各モードの切り替えを指先の感覚で覚えやすくなっています。このような操作系の設計は、長時間の撮影や素早い対応が求められるシーンでも撮影者の集中力を途切れさせず、瞬間的な判断を反映するための優れた道具としての完成度を示しています。これに加えて、上位機種ではAFジョイスティックやサブ電子ダイヤルが搭載されており、細かいフォーカスポイントの移動や露出調整をより直感的に行えるようになっています。つまり、操作性においてキヤノンの一眼レフはただ使いやすいだけではなく、撮影のリズムそのものを阻害しない設計思想が貫かれているのです。

初心者でも迷わないメニュー設計と表示インターフェースの工夫

キヤノン一眼レフは操作に不慣れなユーザーでも直感的に扱えるように設計されたメニュー構造を採用しており、特に初心者モデルにおいてはグラフィカルインターフェースによって各項目が視覚的に分類されています。たとえば、撮影メニュー、再生メニュー、設定メニューといった大分類に加えて、それぞれの項目が階層的に整理されており、設定したい項目にスムーズにたどり着けるようになっています。さらに、カメラの使い方がわからない場合でも、説明機能がメニュー内に組み込まれており、初心者でも設定の意味をその場で確認しながら操作できる点は非常に実用的です。加えて、液晶モニターに表示される撮影情報やライブビュー画面も明確で、露出やホワイトバランス、フォーカスポイントなどをリアルタイムに確認できるため、設定の変更が即座に撮影結果に反映される実感を得やすくなっています。タッチパネル操作に対応したモデルでは、フォーカスポイントの選択やメニュー操作が指一本で行えるため、物理ボタンを多用しない操作スタイルも可能となり、これはスマートフォンに慣れた世代のユーザーにとっても親しみやすい要素となっています。また、カスタムメニューを使えば、頻繁に使用する設定をまとめて登録できるため、各種操作へのアクセスを効率化でき、実際の撮影フローに即した構成が可能になります。このように、単なる使いやすさではなく、使用者の理解と成長をサポートする操作性の工夫が随所に見られます。

撮影中のストレスを軽減するカスタマイズ性とレスポンス

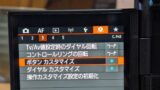

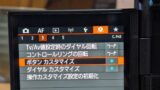

撮影時のスムーズな操作を支えるもう一つの要素として、カスタマイズ性とレスポンスの良さが挙げられます。キヤノンの一眼レフは、ボタンやダイヤルに任意の機能を割り当てられるカスタマイズ設定が充実しており、ユーザーそれぞれの撮影スタイルに応じた最適な操作系を構築することが可能です。たとえば、AFフレームの切り替え、ISO感度の調整、測光モードの変更など、通常であれば複数の操作が必要となる設定も、ボタン一つで即座に呼び出せるようにすることで、撮影の流れを中断することなく撮影を続行できます。また、ボタンの押し心地や応答速度も考慮されており、押した瞬間に反応することで意図した動作が確実に実行されるという安心感があります。シャッターのレスポンスも高速で、タイムラグをほとんど感じさせないため、動体撮影においても確実な一瞬の捉え方が可能です。こうした応答性の高さは、日常的な撮影からスポーツ、野鳥などの特殊な分野に至るまで幅広く対応できる性能の裏付けとなっており、使用者の意図を機械が正確に汲み取って動いてくれる感覚を提供してくれます。さらに、カメラ全体のファームウェア設計も安定性が高く、操作中にフリーズや予期せぬ反応が発生することが極めて少ないため、安心して撮影に集中することができます。これらの要素が複合的に作用することで、キヤノンの一眼レフにおける操作性は単なる「使いやすさ」に留まらず、「撮る」という行為そのものを支える重要な基盤となっているのです。

操作性が撮影体験を左右するカメラの本質

- 迷わず操作できる直感性とその重要性

- メニュー構成と物理ボタンの役割分担

- カスタマイズによる撮影スタイルへの最適化

迷わず操作できる直感性とその重要性

カメラの操作性において、最も重視されるのが直感的に扱えるかどうかという点です。撮影者が被写体に集中したまま各種設定を変更できるかどうかは、その機材の設計思想を如実に表しています。直感的な操作とは、たとえばシャッターを切る直前に露出を調整したり、AFポイントを移動したりする際、カメラ本体のどこに手を伸ばせばいいのかを考えるまでもなく自然に操作できる状態を指します。多くのカメラではダイヤルやボタンが機能別に配置されており、使用頻度の高い操作はファインダーを覗いたままでも完結できるように設計されています。特にグリップ周りに集中したボタン配置は、手の小さな人でも無理なく指が届くように調整されており、手ブレを誘発せずに設定変更ができるという意味で極めて実用的です。また、キヤノン機種の一部に採用されているマルチコントローラーは、AFポイントの移動においても非常に効果的で、構図を決めた後に焦点位置を微調整する作業がスムーズになります。さらに、ライブビュー撮影におけるタッチパネルの採用も直感性を高める要因であり、スマートフォン感覚で操作できることで初心者でも戸惑わずに設定を変更できます。こうした機能は単なる利便性を超えて、被写体との一体感を高める役割を果たしており、操作に頭を使わずに撮影に集中できる環境を作り出すことで、結果として作品の質を押し上げることにつながります。

メニュー構成と物理ボタンの役割分担

カメラの操作性において、メニュー構成と物理ボタンの役割分担は極めて重要な要素です。すべてを画面内で完結させることも技術的には可能ですが、実際の撮影現場では、瞬間的な操作が求められる場面が多く、そのためには物理ボタンによる直感的な操作が欠かせません。たとえば、ISO感度、シャッタースピード、ホワイトバランスなど頻繁に変更する設定は、ファンクションボタンやダイヤルに割り当てられていることが望ましく、これによりユーザーは目線を外すことなく設定を切り替えることが可能になります。一方で、設定頻度が低い項目、たとえばGPSのオンオフやセンサークリーニング、動画設定などはメニュー内にまとめられ、階層的に整理されていることで混乱なくアクセスできます。特に初心者にとっては、設定画面のデザインや項目の分類が視覚的に明確であることが重要であり、キヤノンのエントリーモデルではイラスト付きのガイド表示が採用されており、初めて使う機能でも理解しやすくなっています。また、上級者向けのモデルでは、必要な項目だけを登録しておけるカスタムメニューが用意されており、撮影ジャンルに応じた設定を一元管理できます。このように、撮影現場での使用頻度や状況に応じて、操作系が適切に分担されているかどうかが、ストレスのない撮影を実現する鍵となります。操作を誤ったり、必要な項目にすぐたどり着けなかったりすることが続くと、撮影者は機材に対して不満を抱くようになり、結果的にそのカメラから離れてしまうということにもつながります。

カスタマイズによる撮影スタイルへの最適化

操作性の高いカメラには、必ずと言ってよいほど柔軟なカスタマイズ機能が備わっています。これは単に使いやすさを向上させるだけではなく、撮影者自身のスタイルや目的に応じた最適な環境を構築するために不可欠な機能です。たとえば、AF方式の切り替えや測光モードの選択、AEロックの位置などを自分の撮影フローに合わせて割り当てておくことで、現場での反応速度が飛躍的に向上します。スポーツや野鳥のような一瞬のシャッターチャンスを逃せない撮影では、ワンアクションで機能を呼び出せることが求められ、設定の階層をいちいちたどるような作業は大きな障害となります。キヤノンのEOSシリーズでは、ユーザー設定としてC1、C2、C3などのプリセットを登録できる機種もあり、風景用、人物用、スナップ用など撮影ジャンルごとに完全に異なるカスタム構成を切り替えて使用することが可能です。また、タッチ操作の割り当て、クイックメニューの並び替え、電子ダイヤルの回転方向の設定変更など、細部に至るまで自由に変更できる柔軟性が用意されており、使い慣れた操作系を他の機種でも再現することができます。こうした環境が整っていることで、ユーザーは機材に合わせるのではなく、自分の撮影に機材を最適化するという意識を持つことができ、より主体的な撮影が可能になります。これは操作性という言葉の持つ意味を単なる利便性ではなく、創作の基盤にまで昇華させる要素であり、機材に愛着を持って長く使い続けるためにも非常に重要なポイントとなります。

撮る楽しさを支える操作性の真価

- 操作に迷わないユーザーインターフェースの設計

- 長時間の使用に耐えるボタン配置と応答性

- 多様な撮影スタイルに適応する柔軟な操作系

操作に迷わないユーザーインターフェースの設計

カメラを使って撮影を行う際に、操作に迷わず設定変更ができるというのは極めて重要な要素です。とくに初心者にとっては、どのボタンが何の役割を持ち、どの設定をどこで変更すればよいのかが明確であるかどうかによって、撮影の成功体験に大きな差が生まれます。ユーザーインターフェースの設計が優れていれば、ユーザーはマニュアルを細かく読み込まなくても、感覚的に機能へアクセスできるようになります。たとえば、キヤノンのエントリーモデルでは、メニュー画面にアイコンや色分けが用いられており、撮影、再生、設定、カスタムといった分類が視覚的にわかりやすく配置されています。さらに、一部機種では撮影モードごとに対応したヘルプが自動的に表示され、設定項目の意味をその場で確認できるため、撮影中に不安を感じることがありません。このような視覚誘導の工夫により、初心者だけでなく、中級者以上のユーザーでも迷うことなく目的の操作にたどり着けるという恩恵を受けることができます。さらに、ライブビュー撮影時のタッチパネル操作も直感性に貢献しており、ピントの移動やメニュー選択をスムーズに行えることで、操作と撮影の一体感が高まります。撮影中に機能が見つからない、思うように設定を変更できないといった小さなストレスの積み重ねは、最終的に撮影意欲そのものを削ぐ原因となりますが、優れたインターフェース設計によってそれを解消し、ユーザーにとって「撮る」という行為をよりシンプルで楽しいものにしてくれるのが、操作性の本質的な価値なのです。

長時間の使用に耐えるボタン配置と応答性

撮影において、ボタン配置と操作の応答性は撮影効率と集中力を大きく左右する要素です。とくに長時間の撮影や頻繁な設定変更を必要とする状況では、手の動きが自然に操作に結びつくかどうかが極めて重要になります。キヤノンの一眼レフカメラでは、シャッターボタン周辺に主要な操作系が集約されており、人差し指と親指だけで露出、ISO、フォーカスポイント移動といった基本的な設定がすべて完結できるように設計されています。これにより、撮影者はファインダーから目を離すことなく操作ができ、被写体への集中力を維持したまま撮影を続けることが可能になります。また、ジョイスティックやサブ電子ダイヤルが搭載されている上位モデルでは、さらに細かな設定変更が片手で完結するため、構図を決めたあとに微調整を行うような状況でも快適に対応できます。加えて、各ボタンの押下感や反応速度も重要なポイントであり、操作に対する反応が遅れたり、意図しない設定変更が起きたりすれば、それだけで撮影のテンポが崩れ、シャッターチャンスを逃すことにつながります。キヤノンの操作系は、物理的な構造としての堅牢性と、操作時の確実なフィードバックの両方を重視して設計されており、こうした配慮がユーザーの信頼感につながります。応答性の高さは、特に動体撮影やストリートスナップのように反射的な判断を求められる場面で真価を発揮し、思い通りにカメラが反応してくれるという安心感が、結果として撮影者の表現力を支える大きな要素となるのです。

多様な撮影スタイルに適応する柔軟な操作系

操作性の優れたカメラは、さまざまな撮影スタイルに柔軟に対応できるように設計されています。ユーザーによっては風景撮影を中心に行う人もいれば、ポートレートやスポーツ、スナップなど幅広いジャンルをカバーする必要がある場合もあり、そうした用途の違いに合わせて操作系を自分のスタイルに最適化できることは極めて重要です。キヤノンの多くのモデルでは、ボタンカスタマイズ機能やクイックメニューの編集が可能であり、使用頻度の高い機能を手元に集約することで、必要な操作を最小限の動作で実行できるようになります。たとえば、AFフレームの移動をジョイスティックに割り当てたり、露出補正を背面ダイヤルに配置したりといった設定により、撮影スタイルに応じた機能の再構築が可能です。さらに、撮影モードごとに異なるユーザー設定をプリセット登録しておけば、ボディ内のC1やC2といったダイヤル位置を切り替えるだけで、風景、ポートレート、動体撮影など各ジャンルに最適な設定を即座に呼び出すことができます。こうした柔軟な対応力は、現場での臨機応変な対応を支えるだけでなく、撮影者自身の作風を安定して再現することにもつながります。また、ライブビュー撮影や動画撮影にも対応する操作系の拡張性が備わっていれば、一台のカメラで多目的に活用することができ、機材の効率的な運用が可能になります。このように、操作系の柔軟性は単なる利便性を超え、創作活動全体の質を高める根本的な力として作用しているのです。

まとめ

カメラにおける操作性の良さは、単なる使いやすさを超えて、撮影者の意図をスムーズに反映させる重要な要素です。直感的なインターフェース、的確なボタン配置、自由度の高いカスタマイズ機能が組み合わさることで、撮影中の動作が自然となり、結果として写真の質にも良い影響を与えます。初心者でも安心して使える設計から、上級者が細かく調整できる柔軟性まで、操作性の高さはあらゆるレベルのユーザーに恩恵をもたらします。